福建:最好的胎教

| 2010年11月20日

大多数艺术家总是试图回避家乡与出身对自己创作的影响,福建籍艺术家却尤其擅长从家乡文化和个人经验中获取创作内容、或发展出一套自成体系的方法。

1

几乎每个福建家庭都有一个孩子离开家乡出去打拼。在纽约,能够跟西西里黑手党叫板的,唯有福建帮;在欧洲,福建人利用西方人对绿色饮食的崇拜,用乌龙茶换红酒,还把他们在晋江、莆田、福州做的鞋子卖给意大利人。

在艺术的世界,福建军团是一支梦之队。泉州人蔡国强在内华达军事基地放“蘑菇云”、在古根海姆办个展;厦门人黄永砯带着20卷的《五灯会元》和五千字的《道德经》常住巴黎,他的作品总是能够搅乱美术馆的神圣和谐。在北京,一年一度的闽籍艺术界北京联谊会已经举办了八届,这顿每年元旦前后吃的饭,从最初为欢迎黄永砯回国讲学而吃的几桌圆台面,变成了一个有组织、有讲话、有精心准备的助兴节目的盛大“年会”。

但“福建军团”作为一个创作共同体却并不存在。在艺术圈,福建人崇尚单打独斗,好多人用南方的榕树比喻福建艺术家离乡后的成就:“独木成林”。当然,著名合作也不是没有:有一年春节,莆田人卢杰从厦门跑到漳州去找邱志杰,他们一起到附近的乡里去考察,并在沿途饱餐美食,那片地区位于福建与江西的交界处,是中国的红色革命圣地,考察后他们发起了著名的第一次“长征计划”。

真正的艺术家必是孤胆英雄。从意识宇宙那团浓而厚的迷雾中独自杀出一条美学、方法、或思想的血路,是艺术家自愿背负的任务。而家乡是什么?对于终究能够漂亮地站在“舞台”上的艺术家,家乡是离开的起点,与家乡的必然相比,离乡的必然更绝对。

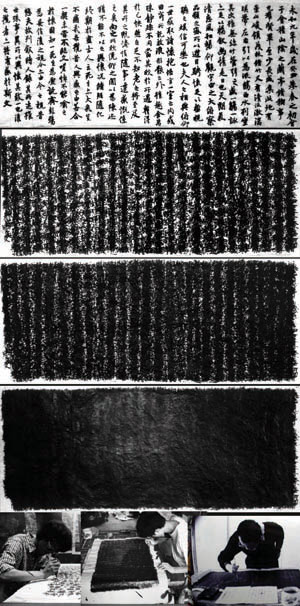

但即使大家都想做石头里蹦出来的孙悟空,也有人善用自己的血统和乡统。大多数艺术家总是试图回避家乡与出身对自己创作的影响,福建籍艺术家却尤其擅长从家乡文化和个人经验中获取创作内容、或发展出一套自成体系的方法。邱志杰的《重复书写一千遍兰亭序》和“光书法”系列被誉为国内观念艺术的代表作,但对自小在南山寺修习书法、论辈分是弘一法师第四代弟子的艺术家本人而言,这些创作都只是家乡书法风气及其本人一生练字经验的自然发展。

蔡国强也从不讳言家乡对自己创作的影响:“我总是在自己的历史中拿东西,几个资源不断地开发,像是泉州的资源,如帆船、中药、风水和灯笼,故乡是我的仓库。”(蔡国强《我是这样想的》)比如说风水,“总体上我比较信仰看不见的世界,我是迷信的人。”这是典型的闽南人的世界观。蔡国强喜欢借用自然的力量,他在办公室里拜观音,每次搭飞机前要用直觉“看”飞机,为飞行的安危“占卜”,在决定项目实施地点时也要请风水师,而他最初打入美国主流世界的作品,则是《你的风水怎么样》。

范迪安几乎从未以“老乡”的身份谈论出自福建的艺术家,但在论及蔡国强时,他说:“我一直认为他的家乡福建泉州这个城市对于他的艺术是有作用的,尤其是在艺术精神的层面……确切地说,是泉州这个城市在历史积淀上行成的文化结构对他的艺术方式起到了潜移默化的作用。”(范迪安《蔡国强:否证的艺术》)

2

福建文化就是一盆客家人的大盘菜:不同属性的材料层层堆积,各种滋味互相渗透。对内封闭的交通使福建得以保存继承本土的传统文化、历代移民带来的中原文化、各种外来宗教和山野的信仰,绵延海岸与通商口岸又培养了主动吸收西方新兴思潮、积极对外探险的“渔民/海盗”性格。

传统文化曾是中国艺术在国际舞台上的登台服,但对艺术家来说,仅仅停留于传统文化符号的引用,还不足以形成真正的创造,真正有价值的是以当代观念实践与发展传统。黄永砯和蔡国强都擅长以道家思想作为创作观念和工作方法的源泉,小一辈的邱志杰则是狂禅精神的实践者,通过激烈方式人为制造“棒喝”机制。(无独有偶,黄永砯和邱志杰都是西方哲学的狂热学生。)他们的创作拥有这样一种共性——特别的时间性(瞬间性或延时性)、偶然性、注重过程更甚于结果——这些特质满足了全球化时代的“世界艺术”的口味与需求,为世界建立了一种独特而充满启发的“亚洲方法”与“亚洲美学”。

在个人层面,当传统/民间文化变成具体的个人经验,便可消化成为创作资源。现居北京的画家王光乐来自闽北的松溪。他早年离乡到美院读书,之后便一直在北京,画抽象,并没有察觉家乡的经验对自己的创作有特别的影响。直到有一天,他正用笔刷把丙烯一层层地刷到布面上(通过看似机械的笔的动作在画布上“消磨”时光,这跟他在“水磨石”系列中做得没什么不同),一个记忆中的画面突然进入他的脑海——那是他的外公在自家小院的一间房间里,为自己的棺木刷漆。这是当地老人的习俗:早早地为自己准备棺材,每年在棺木上刷上一层生漆。年复一年,生命继续,漆层便如树木的年轮增长。这是一种真正东方的生死观:通过机械的身体力行,将对死亡的抗拒,转化成面对与“关怀”,于是,恐惧的等待变成了耐心的等待,死亡成了往生。

对“寿漆”的回忆与思考为王光乐精神修炼式的绘画带来了新的内涵,于是,他把这组作品的标题由《N罐丙烯》改成了《寿漆》。

福州人邱启敬走的是另一条路,他从传统寿山石中找到了批判当代的通道。寿山石古称“珉”,比玉稍软,古代多用于雕刻印章。邱启敬的老家就在寿山石的原产地,美院毕业那年,他到山上窝了几个月,实地采石,以汉八刀手法,把一块块原始、粗粝的石头,变成一张张人的面孔,再以钢管制作底座,造成石人。最初做了几十件,感觉不够,就做到一百件,还是不够,就做了一千件。直到完成了2300件,一种近乎生理性的欲望才得到了满足。这时,他已经用了寿山石40吨,钢架8吨。

邱启敬把这些石人变成了地景装置与行为《大迁徙》。作品实施的整个过程是一幅幅极具文学想象力的画面:先是“造人”,比起远古女娲抟土造人的阴柔性感,邱启敬的“造人”是蛮力、坚硬,以及极致的重量和数量。紧接着是一出“后现代”版的大禹驱赶群山:先是直接在寿山上做展览,然后,在娶亲送葬乐队与杂耍舞狮的护送下,邱启敬把这群“石人”迁徙到福州,而后又辗转去到北京、上海,一路上几乎征用了从远古到今天的所有物流手段:驴车、马车、拖车、板车、自行车、山间徒步的农民、公路飞驰的卡车。

家乡牌是一张难打的牌,打得不好便容易落个故意讨巧捡便宜的印象。艺术家必须善于把看似讨巧的事做到极致,做出个性,唯有在洞察和方法上自成一格,才能在使用这张牌的时候避开落入窠臼、或流于表面的危险。

3

但家乡除了意味着集体所有的文化,还意味着个人的经历感受,这是每个艺术家私有的经验宝藏。

邱志杰想起家乡,总要提起两件绝顶“牛X”的事:一是漳州南山寺里一辈子临空画梅花的僧人(他每天都在画,但一朵花也没有画出来),一是寺中一本以人血书写而成的《华严经》。仅仅是想到这两件事,便让邱志杰想要去笑所有的中国当代艺术。

王光乐对时间、过程以及极度提纯的技法的追求,或可追溯到儿时家乡父亲的房子。房子位于河边、在记忆里总是黝黑一片,一间屋套着一间屋,外面越亮,里面越黑,光线从木板门的缝隙间洒进来,便有了一个具体的形状。王光乐直到今天才发现,他在毕业创作时花一个月时间所画的、为他赢得院长奖的《房间里的“一束光”》,早在童年时便已投入他的眼睛。

邱启敬在从事当代艺术创作之前,已在传统的寿山石收藏市场里,靠雕石头卖给爸妈买了房子、资助哥哥结了婚。当他放弃赚钱的行活雕刻去中央美院进修雕塑,他想到了儿时在家乡的河里掏石头、玩泥巴的单纯快乐。“我在识字前就已经开始雕塑了”,他这样理解自己的艺术家身份。

sssssssssssssssssssssssssss

4

换个角度看,家乡对于一个艺术家的自我建设,就像胎教对于一个婴儿的未来一生。身为福建艺术家的好处就是,在面对外面世界的时候,家乡为他们提供了独特思维方式、丰厚的文化与个人资源、以及面向未知独立开拓的海洋精神。他们拥有的几乎是最好的胎教。