回应与超越:刘丹与李华弌的水墨画

| 2011年07月10日

中国当代水墨是一个喧哗的领域,一方面是好作品的缺乏和如艺术评论家高名潞提出的“中国当代水墨整体‘没办法’”,缺乏“方法论”的状况;另一方面是人们对“千年丹青:日本中国藏唐宋元绘画珍品展”、“故宫藏历代书画展”的兴趣渐浓。在西方也是如此。

去年11月,波士顿美术馆邀请10位中国艺术家根据馆藏创作展出“与古为徒——十个中国艺术家的回应”,策展人盛昊在选择艺术家时,也表明自己想绕开在美国美术馆和拍卖行中经常看到的所谓中国当代艺术的意图,问题仍然是,何为水墨的“当代”?传统和当代之间将如何发生关系?

刘丹和李华弌都受邀参加了“与古为徒”,在10位受邀艺术家中,盛昊评价两人的作品都“在布展形式上作出有意义的突破,妙在由平面到三维的改变。”本文在此将两人相提并论也仅仅只是提供一种观察当代水墨的角度。

异象

今年4月,李华弌在中国美术馆完成自己30年来的回顾展“心印”,接着在天安时间当代艺术中心做了自己的新作展“象外”。中国美术馆其时正举全力展出第八届“中国工笔画大展暨中国新农村建设成就绘画展”,作为国画的一支,美术馆花红柳绿的工笔画倒像是一个特别的引文,会让人更直接地注意到李华弌。

这种感觉对于美国加州大学圣地亚哥分校艺术史教授沈揆一有几分熟悉。1995年,沈揆一在纽约怀古堂第一次看见李华弌的作品,那时候他和妻子安雅兰正在筹备国画方面的学术著作而到处寻找作品。李华弌的作品对他们而言是一个惊喜,因为之前两人特别前往北京看画,“看了不知道有多少”,感觉却“大家都画得差不多,方式性很强、很漂亮,就是没有一种和中国传统有明显的契合的东西。”但看到李华弌的画却突然被“抓住了”,他画中自然的特性和山水的崇高性令沈揆一感觉艺术家“有明显的传统风气,又有超越传统的非常的现代的感觉在里头。”

无独有偶,哈佛大学美术馆亚洲部主任罗伯特·毛瑞1993年在纽约高岛屋美术馆头一次看到刘丹作品就留下深刻印象,但直到1997年他和刘丹认识后才有机会进行更深入的梳理,他在《刘丹及其画作》一文中作出了高度的评价:“静穆的画面、和谐的比例,平衡而有节制的构图,刘丹的作品就像贝聿铭的建筑一样,体现了经典美学的理想。如同古典的希腊雕像、北宋的山水卷轴,以及意大利文艺复兴时期的画作,刘丹作品中的自律自制的精神,将观者的注意力导向画作主题而不是绘画的技法。但经过细观与深思后,人们会发现由于艺术家成熟地掌握了风格、构图、设计、技法与素材等表现形式,同时又把自我潜藏包容在作品之中,从而突显了主题并将其升华至不朽的地位。”大概也是因为对艺术家作品中“经典美学的理想”的认知,在哈佛大学美术馆,他特别单独将刘丹的画作与中国的青铜器并置陈列。

李华弌:创造性的视觉冲击力

站在李华弌的画前,观者能从细部体会出北宋山水的精细,整体效果上却又完全是现代“宽荧幕”的感觉。在“与古为徒”展览中,他选择了南宋陈容的《九龙图》,回应以一幅《龙潜山脉》。只见六幅屏风,中间一个立轴,先是看见立轴上的一座孤峰在望,气势不凡,再看见两边屏风,又变成横断山岭,云气蒸腾的景象。整个画面中用淡墨渲染定下调子,带人进入情景。李华弌解释自己对云雾的灵感正是源于陈容《九龙图》中相互缠绕的龙,这种云雾的表现他在一幅更早的作品《退一步看山》中已经做了尝试。但《龙潜山脉》通过它特别的立轴加屏风的展示形式,观者的观看节奏像是被艺术家提前预料,立轴成为视觉的焦点。现在,注重用现代的类似装置展示方式突破传统的二维平面的倾向在李华弌的新作中表达得更明显:通过采用屏风画和卷轴结合的方式,空间被切割和重新创造。

1948年,李华弌出生于上海一个富裕的家庭,6岁时即开始接受国画训练。不久由于无法忍受枯燥的训练,改进入张充仁的画室学画。张充仁因为学习雕塑,素描底子很好,水彩画很好。李华弌因此打下相当扎实的西画基础。文革期间,李华弌技校毕业,靠着画一手好画,画当时流行的宣传画来维持生活,相当于也接受了一些俄国写实主义训练。1982年,他移居美国旧金山,进入旧金山艺术学院学习现代艺术。此后,大概有近10年的时间李华弌在努力寻找适合自己的表现手法。沈揆一说李华弌也喜欢古典的油画,“他加州的家布置成意大利风格,房间中挂了许多很难画的写实肖像画,他的技巧能画写实的画。”在这样的寻找过程中,一次偶然的机缘李华弌看到一幅张大千的泼墨画后感觉找到了方向,他觉得“中国画是一种纯艺术,完全是一种概念艺术”!

李华弌受到完整系统的现代、后现代主义的教育和早期在家庭中受到的熏陶,令他很自然地选择北宋山水作为自己的参照系。沈揆一说:“在中国历史上,北宋是中国绘画史上的一个高峰,也是古代绘画走向再现的一个高峰,风格很写实。此后,尤其是南宋文人画出现以后,重个人表现、个人情绪,风格便完全转了。李华弌就抓住了最适合他的这一点。”为了体会画意,李华弌不仅常常飞到台北故宫看画,也花大量时间登临各种名山,甚至寻找新开发出的山水景观。他上世纪90年代初的早期画作深得沈揆一欣赏,“画得特别纯净,他那时候刚刚在西画的训练上展现中国的东西,风格从抽象走向自然,可画出来的东西又那么精致、美和漂亮、特别有宋画里边的崇高感。他所创造的一种幻觉在里面成立了。但是你很自然地愿意把它和宋画联系起来,特别是那些对中国画有所了解,有一定的教育背景的人。这也是李华弌很快在西方取得成功的原因。”

刘丹:山水即宇宙

刘丹的画很容易看出“素描”的痕迹,以致人们常常将其误读为素描。刘丹则表示,在创作重要作品之前,他的确习惯先以精细的素描稿开始。尽管他有很好的素描功底,但“将素描的意识和我传统技术的良好训练做完美结合,也并非一件简单容易的事情。”

刘丹修炼自己的方法简而言之就是“格物致知”。他并不局限于某种创作题材,但往往会选择山水、石头和花卉这些带着“不确定性”的题材,因为“感觉越清晰,形象就越模糊”,刘丹说。所谓不确定性,是传统山水画追求的“似与不似”的一种境界,在这种情境中,石头也幻化成树幻化成云。题材之间可以相互作用、自行生长。

上世纪80年代以前,刘丹经历过个人风格漫长的探索期。19岁以前,这个生于南京的少年自学文艺复兴时期的素描,显露出极高天分。之后经人引荐,拜入江苏画院亚明门下,又转学国画。文革期间,他下放十年。直到1976年江苏画院恢复招生才考回南京。江苏画院在当时是研究院,配了全国最好的教学条件,1979年在亚明的指导下,刘丹去到敦煌两个月,专门研究古代壁画。1981年,他移居美国。对这两段重要的学习经历,刘丹形容对文艺复兴的艺术是“一见钟情”,对宋元的山水画则是“一见如故”。

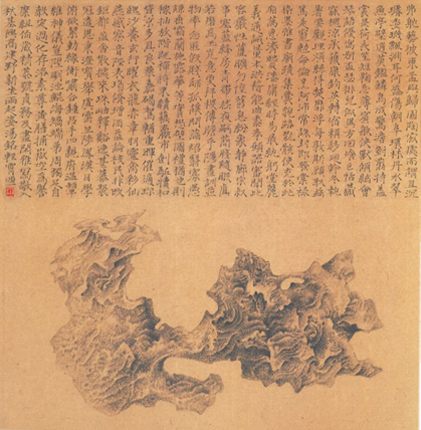

美国这个陌生的环境令刘丹的自我得到拓展。上世纪80年代,借着去各大博物馆看画的机会,尤其是遍访西方博物馆中的中国收藏,刘丹得以重新构建起自己的知识结构。1986年,他下定决心以水墨为自己的终身方向。1987年,他画出第一幅原创性的山水巨作《血田》由六幅立轴与一张手卷组成,成功地将传统的二维展现形式引向三维的呈现;与此同时,刘丹也开始对奇石造型和结构的研究。以“石”为“引度”,刘丹建立了“从宏观世界的认知进入了微观世界的探索”的山水画创作理论。1993年,美国著名奇石收藏家威尔逊邀请刘丹到家中观赏收藏,提出希望定制画作,刘丹却以“皆不是我想象中的那块”为理由拒绝动笔。半年后,威尔逊寻到了合适的石头,刘丹才花费一年时间画出一套《小玲珑馆藏石十二像》。这个石头的12个面一面一景,纤毫尽现,细读某个细节,却又好像幻成某处山水。在某种程度上,石头变成一种富有“精神状态的造型”。刘丹说:“中国人造园,总以假山为基础结构,通过石头孔洞的致幻作用产生特有的时空意识。”在有限面积园子中的假山,一种独特的旅行得以在精神世界中发生。

刘丹在石头方面的造诣,令他在创作“与古为徒”时理所当然地被选择了《老人柱石》,他回应的画作叫《老人石异相》,他画出石头的九个侧面像,最后将其发展成一幅山水长卷。刘丹表示,哪怕随便挑一块石头,他也能将其拓展成一幅巨观的山水长卷。展览时,波士顿美术馆拨出一个独立的空间,九幅石头肖像如同剪影,环绕着《老人柱石》,环形墙体的对面则悬挂着那幅经由解构而重构的山水长卷,这件作品的布展方式也达到了装置效果。在刘丹的画中,你看到的不是你期待或熟悉的那些影子,但它又能引导你从微观进入宏观,一种奇妙的艺术幻觉产生了。

殊途能否同归?

李华弌通过精准的题材挑选和构图,借鉴北宋图式,并吸收了西方抽象表现主义手法,如毛瑞所言,“他再现了北宋山水的恢宏气象,但并非模仿,成就的是一种西式风格的当代水墨。”他的画有一种冷感,美,但不可进入。沈揆一则将其总结为“后传统主义”,他说:“后的意思就是超越、不适合。它虽然有一种假象,其实它和传统主义的根本的观点对立的,它的传统的联系是在于如何超越它,你要超越一样东西肯定要有它的影子在里面。”

刘丹的画则难以用一言尽述,比如,艺术评论家阿克巴·阿巴斯就将他形容为为“波德莱尔式的精美主义”,你可能会由此想到宋明时期士大夫的生活状态,但实际上它们又不是一回事。在方法论上,刘丹倾向于对创造原理的探索。他说:“我从不在已知中做选择,我只对在未知中创造答案有兴趣。”体现在他的作品上,例如1990年刘丹根据对一根蜡烛火苗的观察创作出一幅《水墨山水长卷》,当蜡烛的光跳动产生“多层次的片状”景观时,他借着烛光幻化出了自己的微观世界。最近,清华美院的博士泰祥洲也根据《水墨山水长卷》写出《仰观垂象:山水画的观念与结构研究》一书,对中国山水画的起源做了独创性的梳理。曾任普林斯顿大学艺术考古系主任的方闻评价此图“完全符合早期中国山水画‘三远’(直线跟横线交替)的视觉结构原理,即山水‘高远’、‘平远’、‘深远’三种图示。”这种特点提醒我们——在西方一般是看画,中国画却需要读。他“读”出刘丹“悬臂中锋,每一笔却都是落山风。每一个点都不是平面的,像雕塑一样。” 他认为:“刘丹在正统的延续中创造了自身”。

如此,这两位生长于中国,后在西方完成知识结构构建的艺术家显然都具备高超的西画造型能力,但却都坚定地选择了以毛笔和水墨作画。他们的风格都在西方建立,与中国物理距离上的疏离和观照反而令他们的作品中表现出的审美意识和创作上的“中国”概念也突破东西,具有时代的特征,“更中国”。 刘丹显然毫不掩饰对“国画”这个词带来的意识形态的抗拒,他更喜欢“水墨”这种提法。但在采访他们时,中国画历史上那些不断勇于超越和创造其时代的伟大艺术家的创新精神却在我脑海中不断出现。刘丹和李华弌在形式和技法上的表现不同很明显,但我们也不难发现其个人艺术路线上的相似性。对于水墨艺术,殊途是否终能同归,我们拭目以待。