社会工厂 :第十届上海双年展

| 2015年03月12日

上海当代艺术博物馆

2014.11.23~2015.03.31

评论一

文 / 鲁明军

70余位海内外艺术家应邀参加了由安塞姆·弗兰克策划的“社会工厂:第十届上海双年展”,比起往届,明显少了华丽的外表和喧闹的气氛,如果对弗兰克以往的展览实践有所了解的话,你会发现,知识和理念一如既往支配着整个展览的思路和框架(包括对于艺术家的选择),没有突兀的景观,也没有什么特别的意外和异质可言,可以说是一个缺乏节奏、甚至没有“色彩”的展览。不过在今天,这就是一个常规的主题性群展,且代表了近年来流行欧美的一种侧重人类学和知识性的展览模式,也决定了它本身就不是用来观看和体验的,而是用以阅读和沉思的。只是,弗兰克此次显得格外的冷静和克制。

此次展览和往届最大的不同是,所谓的“社会工厂”不再是宏大的社会叙事和文化批判,而是关于社会内部系统和运作机制的微观思考和实践,且这一视角尽管是立足于本土的历史和现实,但展览呈现给我们的更接近一个全球共生的社会系统。因此,展览并没有将上海和中国作为中心,参展的海外艺术家也不像以往只是一个所谓“国际化”的象征或点缀。

弗兰克多次提到参展的左翼木刻版画。他认为,1920年代兴起于上海的木刻运动这样一种刻画方式隐含的人民思想的“主观感知”与社会现实的“客观结构”之间戏剧性的辩证关系,所揭示的正是一种社会机制的透明度“相对事实”。这样一种张力渗透了整个展览。展览并没有硬性地设计和划分结构,但我们依然能感受并意识到它还是隐含着社会权力机制、认知机制和心智/精神机制等多个内在相应的层次和线索。在《全部真相》中,劳伦斯·阿布·汉丹绕过文字表述,通过对人声的机器分析,测试人的身体内部对于紧张焦虑的反映。而今,这样一种手段已经被法律和政府部门普遍用以测谎,成了一种新的监控和治理术。尼尔·贝卢法的《统治世界》则以一种诙谐幽默的语言,不仅暗喻全球化背景下地缘政治的权力博弈,同时也揭示了任何权力的施行已经构成了一种内部的自我支配,也即是说,权力本身就具有两面性……对于弗兰克而言,他的目的就是为了展开一个丰富的、紧张的“生态政治剧场”。

显然,“社会工厂”还是延续了“万物有灵”和“现代怪兽”的方式和逻辑,但它不只是停留在“物的平等”和“去人类中心主义”的主张,这一关于认知和权力机制的揭橥和探讨还是推进和深化了他关于现代性的反思。在尼古拉斯·伯瑞奥德看来,在今天这样一个被物所支配的时代,这一明显带有“思辨唯实论”色彩的思考本身实际反而在加剧人的主体性的丧失。对此,弗兰克不以为然,他还是坚持灵活主体性的重要性。事实是,这次展览对于他以往的观点还是有所修正,至少在社会权力机制及其内在张力这一维度上,他已经暗地重申了人的主观能动性和主体性意志的力量。或许,真正的问题还是展览整体上对于艺术系统本身似乎少了必要的自觉和反思。一方面,弗兰克在反思客观知识对我们心智的操控,另一方面其策展理路包括所选择的艺术家类型,都侧重于弱视觉性、去景观化的知识方式;一方面,在批判“现代主义工程”,另一方面整个展览的空间部署及其视觉感却又体现为一种高度现代主义的形式叙事结构。在我看来,这样一种反对观看、抵制体验甚至弱化艺术家身份的阅读、沉思方式才是今天最强势的话语,作为一种展览的主流模式,它实际已经演化为一个新的值得检讨的体制。

评论二

文 / 贺婧

将美与艺术纳入社会改造的框架、将审美活动看作人性解放的唯一通路,这种观点本身就是西方社会自18世纪以来对于现代性反思的产物。德国启蒙文学的代表人物之一席勒在其著名的《审美教育书简》中即针对彼时社会对功利主义的崇拜,提出了审美活动与艺术创作亦是社会改造的核心动因,美学与美育于此在人性重塑的演进中担当着重要的政治角色。在中国,则是为民主革命家与教育家蔡元培所接受,在“五四”时期提出“以美育代宗教”的文化改革方针。也是在这个层面上,由安塞姆·弗兰克作为总策划的第十届“上海双年展”实际上并没有远离这种艺术创作之于现代性反思的传统议题,并将其关于“主体性”在现代主义框架下的思考与在地的社会语境联结起来,以局部放大的方式更为具体地探讨艺术作为一种政治意识在中国现代化进程和当代社会中的参与方式。

确切的联结点始于弗兰克在策展文论中对梁启超、蔡元培、鲁迅等早期中国现代改革家的征引,由此牵出本土语境中以文化艺术作为社会改革实验推动力的线索;另一个与在地语境相牵连的参考点则是“实事求是”这句同时被毛泽东和邓小平在中国社会不同改革语境下都援引过的箴言:与这四个字被广泛卷入意识形态宣传后所反映出的政治含义不同,弗兰克在此将其重新带回到哲学讨论的框架之下,借用其中关于“事实”概念的争议进一步重申现代化进程中主观性生产的重要性,引出“社会工厂”的主题。对弗兰克来说,这种主观性是一种“相对事实”,它联结的正是个体自身所处现实的“隐性社会脚本”(弗兰克,《何种现代性轮廓?》)—包含了感知、想象、情感等兼容社会性与美学意义的部分,“只有在影像制造与文化生产领域,才能够理解这些复杂社会关系的‘真理 ’”(本届上双图录第24-25页)。这种以艺术为主导的社会演进策略的确与传统浪漫主义美学对于现代理性的批判相重合,但弗兰克对于本次双年展的立论点并非指向单纯的反现代主义,而是将艺术生产视作当代社会中隐性架构的显影机制,通过放大现代性框架与主体意识之间的微妙地带,探讨现代化进程对于一个社会(国家)而言更加具有持续力的意义。

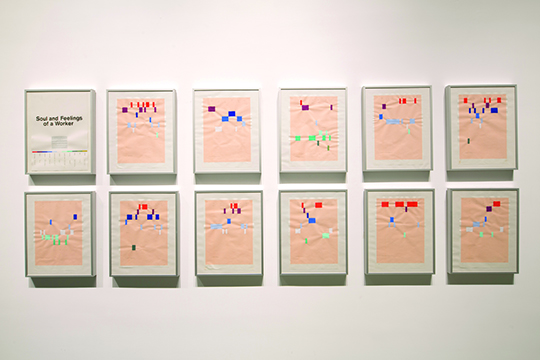

事实上,弗兰克往往带有历史框架和人类学角度的主题在很大程度上先验地定义了展览的主要形式语法:包含以展柜呈现的图像或文献、穿插的物和装置、悬浮的影像等。这些固然也早已成为当代艺术展览的常规制式之一,但弗兰克的独特之处在于,他在展场中为观众所提供的观看与认知入口几乎总是从细节处开始的。换句话说,这次双年展几乎没有提供景观性的作品样式或是经由展览表面即能快速深入作品的可能,观众需要一定的时间来驻足、观看、聆听、阅读,甚至需要展开一种富有历史维度的想象力才能找到作品各自的入口和它们之间的联结。这里事实上牵涉到展览本身所希望表达的和策展人为展览所设置的认知语法之间较为深层和隐性的关系。如果平行地来比较,相隔不到两个月开幕的台北双年展总体上提供了一种现象学式的感知体验,置身其中,由作品的形态、材质和场域所围划出的“新图式”显现出某种特定的有机关系与彼此间能量的传递,这种对“传递性”的强调恰恰是策展人尼古拉斯·伯瑞奥德所主张的“关系美学”的外在显现。而这次上海双年展则并不关注这种空间上的传递性,取而代之以一种始终与时间相关联的历史想象力和叙述欲望,由此观众得以透过作品所塑造的感知框架去想象特定社会生产语境下的主观性书写。这种将展览的理解核心集中在作品所牵拉出的叙述框架而非它所制造的关系网络的认知方式,在很大程度上呼应了弗兰克对主体性本身的一贯关注。

这种对于知识系统性和逻辑微妙度的要求可能才是本次上海双年展在地效应的最大体现,并尝试去探问弗兰克是否在美学思路和展览方法论上为本土艺术生态带来了细化的视角和丰富的样态。从现场来看,不以板块划分的展览格局在很大程度上保障了叙述语言的杂质感和阐释维度;而大型景观类作品的缺失则割舍了不少本土艺术生态中对双年展宏大气派的想象以及将其视作一种权力狂欢的迷执。正如弗兰克自己所言:“中国当代艺术现在已经处于地下状态阶段的尾端,同时也即将走完先锋的、打破禁忌的阶段”。如何远离景观式效应、让本土的创作与策展实践开始进入更为平实、确凿和细化的层面,或许是新一代艺术家和策展人愿意共同关注的问题。