论实验精神

| 2017年01月06日

究竟什么是实验性的艺术实践?几乎所有人都认同实验的重要性。这是任何一个真诚创作的艺术家所不能回避的。一方面,这种说法是正确的,在创作中没有任何实验精神的艺术家是不合格的;但另一方面,如果每个艺术家都践行此原则,那实验岂不又变成了常规?毕竟每个艺术家,甚至是那些最具备商业头脑的艺术家,都必须能驾驭反复摸索实验的方法,以创造出被称为“个人的”或“唯一的”艺术作品。

在“实验”概念的周围,似乎充斥着一种盲目崇拜的氛围。“实验”的概念,似乎也与另一个被深度迷恋的词汇相关——“另类”。我们喜爱创造“另类”和“实验性”的东西,对我们来说这可能是同一件事。“另类”是否会被定义为“实验性”,而“实验性”是否理所当然等同于“另类”?我们能不能把为大众市场创造的作品称为“另类”或“实验性”?当乔治•卢卡斯为《星球大战》提出各种创造性和市场性兼备的想法时,他被好莱坞的制片人们无情地拒绝了;甚至当他签下合同的时候,为衍生品版权而放弃票房分成的行为还被嘲笑为过于天真。而最终衍生品版权收益胜过了票房收益(这也创造今天好莱坞的标准商业运作模式),这是一种另类或实验么?两者皆是,又或两者皆非?拥有实验性的态度意味着什么?态度是否是实验中的关键因素?没有了态度的实验是否就会变得无聊和空虚?毕竟,态度代表着意图,一个人想要具备实验性,必须要有欲望去进行实验。当然,也不一定如此。态度并非必然可以被轻易识别。态度可以是一种表演,可以被形式化,也可以像香水一样被喷在身上。

科技行业的热词“革新”和政府提出的“创新”口号,似乎给艺术实践颁发了性感的荣誉。如同许多真正拥有实质性意义的词一样,在它们被认知和重复使用的过程中,其意义已经衰减——因为只要重复的次数够多,这些词就变成了润色新闻稿和展墙上的文字装饰。最后,“实验”如同“态度”一样,就成为了可以被形式化的东西。我们似乎是“知道”什么是实验的。“实验”有了一层光晕、一种权威、一种感觉。然而,就像好莱坞制片人会回绝乔治•卢卡斯一样,自诩热爱实验的艺术从业者们面对真正实验成果时,又常常选择拒绝或直接忽略。究其原因,并非艺术从业者都是自私的伪君子,不懂得欣赏真正的实验;而是实验并不像极简主义雕塑或表现主义绘画那样,拥有辨识度极高的特征——当然,很多人认为它具备此种特征。以上我所描述的这些,都是与这个问题相关的心理特征。

这些心理特征从何而来?我们都明白人们通过实验电影和实验音乐想表达什么。音乐和电影都是被广泛消费的大众娱乐,所以任何有悖消费者原则和工业趣味的作品都可被称为实验性。许多音乐厂牌全心全意地支持与发行实验性音乐,也有专门推广实验电影的电影节。这样做当然很重要,因为大部分电影和音乐都是为娱乐工业而生产的标准化产品,所以从文化层面上来说,实验与另类对这类创作产生意义。

这里阐述了“另类”与“实验”在主流语境下发生的是怎么样的关系,然而,艺术并非为大众而生产,它并不在这个主流的范畴之中。一般来说,艺术品依然是唯一的、一次性的创作,供专业或受过良好教育的观众欣赏。在中国,当代艺术建立的过程伴随着对艺术过度商业化或政府圈养艺术积习的反抗(至少一度是这样)。80年代,前卫艺术是对国家组织生产的政治宣传艺术的对抗。然而,90年代,情况发生了奇异的转变,强大的市场在一些成功的当代画家周围发展起来,没过多久,商业体系就意识到艺术价值的主观属性,立即制定出一套精致的计划,把一些艺术家的价格推高到火爆的程度。对其他许多艺术家来说,当代艺术是一种在墨守成规的社会中独立存在的文化力量,而商业利益体系的介入是对当代艺术这种自然属性的极大威胁。反抗的对象从政府转向了过度商业化的当代艺术家们,对艺术家身份的斗争成为内核。“实验”这个词成为了区别严肃艺术家与商业畅销者的标识。中国艺术圈独有的术语“学术”沿用至今,用以代指严肃艺术,反对商业意图。“学术”艺术最终赢得了这场身份之争的胜利,其中一部分要归功于2008年至2009年期间的全球金融危机,许多被操控的艺术品价格被冲刷了下来。那些低于水准却价格昂贵的艺术家权威一去不返,取而代之的是在国际顶尖画廊和双年展上亮相的艺术家们。艺术的评价标准从粗糙的、本土的转向到精致的、国际的。在这个新的历史剧本里,是否仍然需要“实验”这个词条?或许我们可以试着回到本文的第一段,追问一下“实验”是否又重新成为了新的规范,还是规则之外余下的孤例?回答这个问题,得及时进入我们当下所处出的状况。

中国当代艺术无疑处在一个很好的位置。只是看看2016年11月发生在上海的一切,便可了解中国当代艺术过去五年间的发展状况。资深的收藏家们开起了美术馆,邀请中国和国际当代艺术家去实践大胆、冒险的艺术项目;而年轻一代更具国际视野的收藏家则支持新兴艺术家、画廊甚至艺术博览会。越来越多的艺术空间在全国各地开幕,也蔓延至二线城市,使得艺术不再只被年轻的都市居民所接受,还被思想更加开放的新一代政府官员所认可。所有这些,都与中国经济发展低迷的现状背道而驰。尽管乐观主义是件好事,但它并不生产重要的艺术。它更像是一层薄冰,掩盖着潜伏在表面之下危机重重的真正问题。一种更加精致的墨守成规,正在悄悄逼近中国当代艺术,它并非强大的外部邪恶势力所设计,而更多的是一种内在运行的结果。如果我们截取中国当代艺术今天的剖面来分析,不难发现本该拓宽的多样性图谱正在缩减。国内的限制和收藏家、策展人品味正在将艺术家导向某条路径——一条阻力最小的路径。鲜有艺术家讨论中国政治、社会、文化和历史问题,甚至更少有艺术家与世界保持着足够强的联系,并评论中国以外发生的事情。剩下的,只有审美上的精致主义,以及一种可以被迅速消化、欣赏与分享的国际当代艺术语言。对于被西方收藏家、策展人、中国年轻观众和政府审查者来说,中国当代艺术已经变成了可以接近和容易接受的。这些情况之所以能够快速发展,得益于整体艺术作品质量的稳步提升,但是,一种当代文化与其声称所代表的现实在如此相互摩擦之时,就必将在其发展道路上遭遇阻碍。

而这些,又与实验有什么关系呢?上面所有对“实验”这个词的分析恰恰表明,这个词已然被接受的定义,一定是有问题的。如果艺术只是一种职业,那么实验可以是这种职业更深层次的一种表现或态度。但如果艺术是一种使命,那么实验就是一种生活方式、一种思考方式、一种对艺术的感受、对自我的感受和对如何连接自我与所生存世界的感受。它是一种对于表达意义的、持续的探索,直到发现自我与艺术之间的连接是一种真实的、个体的体验。对年轻一代艺术家来说,最大的挑战是发现当今中国社会中真正的那个“自我”的意义。虽然中国社会依然是一个很大程度上被意识形态所控制的社会,很多艺术家想象他们生活在国际艺术世界的中国一隅——一个后意识形态的环境里。他们似乎并没有体验过数十年来改变中国的巨大变革。很多在七十年代崇拜毛、对“反革命分子”实施抄家的人,仅仅二十年后,就变成了崇拜金钱、鄙视无产阶级的族群。主体是十分脆弱而又可被锻造的东西,而意识形态则是最佳的社会塑形工具。在这种情境之下,一个人是否真的了解自己?一个人与其所处的文化语境、与一种输入进来的艺术形式,以及一个人与其自身的实践,这些到底存在着什么样的关系?因而,尤其重要的依然是,人何以达到主体?艺术又在这个过程中扮演着怎样的角色?一个人是否能通过创造好的艺术来发现真我?一个人是否可以通过从事艺术活动来接近自我?这些问题可能过分简单甚至略显矫情,但是看看如今艺术是如何被生产的,似乎又要惋惜这些问题是那么容易被忽视。

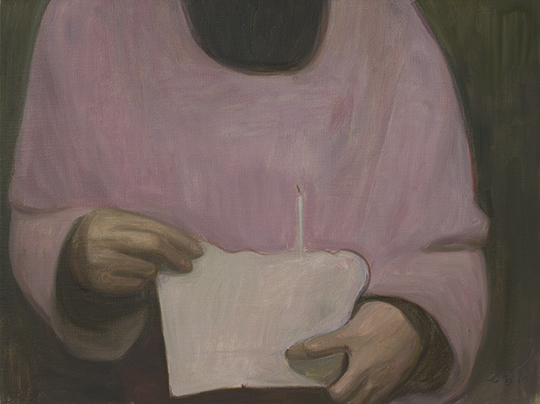

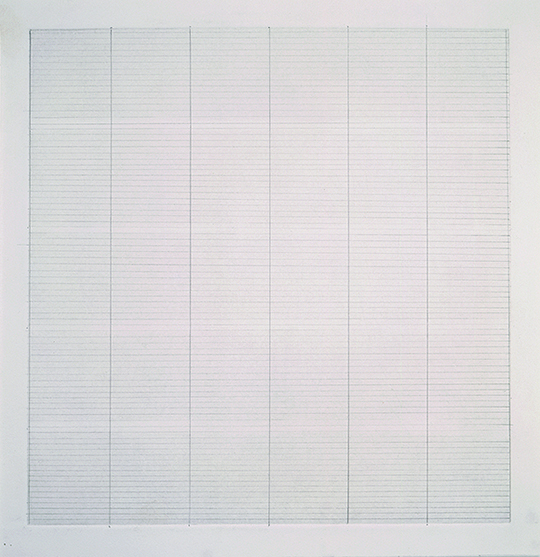

实验是艺术表达剥茧抽丝的过程。当我们观赏艾格尼丝•马丁的作品时,我们看到的是一种清晰而简单的艺术语言,使用了直线和格子。这些作品的存在,就好像它们一直以来就存在着一样。然而,马丁花了二十年才达到这种永恒的简单;那是一个反复试验的漫长过程,他并没有让过早的商业化或圈内赞誉阻碍他创作的道路。可能对马丁而言,艺术与主体是同一件事情。找到了一个就意味着找到了另一个。我曾经写过王音的作品,在《王音:迈向质朴绘画》里,我描述了两种不同的实验形式——时尚的和艰难的。王音试图与现代中国文化之根发生联系,与他形成对比的是文化社群对根源的集体性遗忘,由此,他的艺术使命被赋予了关注与意义,这与他自身相关,同时也创造了更宽阔的含义。他的态度接近实验性的核心,但他缓慢又笨拙的实践过程被认为是缺少“实验性”的锋芒。老实说,他与王兴伟的作品,的确是被西方艺术从业者所忽视的——即便是在那些一直在寻找能更好地描述中国现实作品的人,也是如此。他们二人作品关注度的缺乏,印证了这类艺术家对真实性的追求,同时也印证了在创作的过程中,他们是如何生产出真正有根本性意义的东西。

最后,再回到议题的核心——实验的目的,是生产对于此时此刻有根本性意义的东西。根本性的变革从来不试图观望或炫耀,它的目标在于切中主体的核心和背景。我们几乎从未面对过当下这般复杂的情势:各种文化相互融合又严重板结,政治与宗教意识形态之间的斗争已经到达了可怕的阶段,这个星球历史上最大面积的人口迁移正在我们的眼前发生。这就是我们的时代背景,我们也是它的一部分。如何才能在这错综复杂又纠缠混乱的局面之中切中要害?只有尝试在这其中找到自我。而这个寻找难以捉摸的自我的过程,就是我所理解的实验性实践。

(翻译:许长青)