缓存在:第四届杭州纤维艺术三年展

| 2023年06月05日

康斯坦萨·皮娅,《奇谱:前西班牙时期电子纺织计算机》,2018 年

羊驼毛,铜线,电子线路,250 × 500 × 500 厘米

图片致谢艺术家及第四届杭州纤维艺术三年展

时隔三年,在疫情大流行的余波中,“第四届杭州纤维艺术三年展”(以下简称“纤三”)终于登场。本届“纤三”的“知识生产“或“阐释纤维”表现了展览和作品在结构上的知识化倾向,这种倾向回应了当代艺术的全球趋势,也在中国语境留下具有坐标轴意义的痕迹。同时,展览的相关实践亦突显了悬而未决的问题。

本届三年展以“缓存在”(Being Theoria)为名。策展方试图以此重新定义艺术:“‘艺术’的创生与存在方式,是一种尚未定型的‘缓存在’”。为此,展览特地区分出9个版块(或子项目),并以网状结构勾连彼此,以期将“纤维视为世界的基本构造和人类思想的基本原型与隐喻。”展览的这种理念和结构源自对相关汉字的谱系考察,这些汉字则被视为先民跟周遭世界打交道的方式。展览中的一些作品被努力地呈现为既是艺术品,也是日常物;既是文献展示,也是知识生产。最具代表性的包括位于入口处的《万物·纤维因缘》,以及散落在展览各处,但试图跟作品和展览形成互文关系的文献(如《赫拉克利特著作残片》、《说文解字》和《生物体普通形态学》等)。如果说,它们表现的是展览以知识谱系为基础而形成的宏观结构,那么个别作品则以内在的知识考察,形成了自身(及作品之间)的微观结构。这些结构中的经典文本、制作技艺、工业化的生产过程,以及被认为是构造了世界的方式,构成了本次纤维三年展的一个整体特征:知识化,让艺术(创作方法、展示手段、意义框架)与广义的学科—民间文脉发生关系,以“知识”的样态表达艺术(家)的“认识”。

黄颖、陈玥、李丹琳,《医用双氧水》,2022 年

空气层面料,棉花,杜邦纸,金属支架,亚克力,尺寸可变

无独有偶,当代艺术的知识化有其历史根源,从艺术高等教育的力量贮备、跨越学科边界的话语系统,到知识经济(创意产业)在全球范围的兴起,都是本届“纤三”结合中国语境并与历史和全球艺术界形成呼应的基础条件。因此,“纤三”在艺术的创作和展示、传播和流通,乃至阐释和感受层面均呈现出学院的力量——如果不为之冠以“学院派”称号的话。可以预见的是,这种已经在全球范围内展现出来的学院力量,会在此后多年持续生长,而与此相关的正是艺术在此过程中发挥的“知识生产”功能——尽管它们会备受争议。

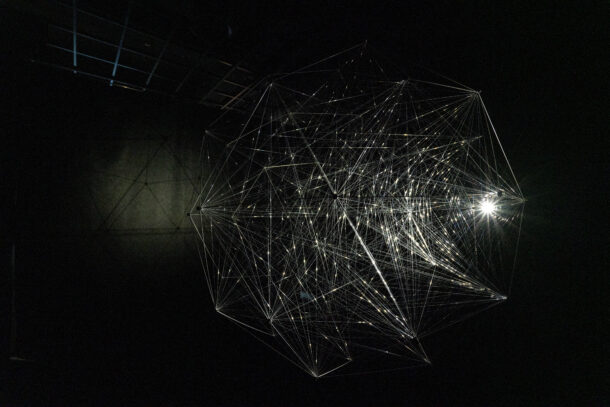

依凡娜·弗兰克,《缥缈缅怀》,2022年

黑暗空间装置,球型金属结构,单丝,一个马达,三个灯泡,两个控制元件,120 × 120 × 120 厘米

本届“纤三”至少呈现了三种“知识生产”的模式。其一是“图示型”,即将已有的“知识”当作生产或创作资料直接呈现;其二是为数较多的“挪用—阐释型”,无论涉及既有文本,还是技术现实(如《理解一首里尔克的诗》、《丝访记》、《奇谱:前西班牙时期电子纺织计算机》等),它们都参照、指涉或引用了现成的对象/文本;其三,我们姑且称之为“有待阐释的未来生产型”,最典型的是《疫情期间来自我露台上的旗帜系列》、《再编码—纹样》等作品。此外,从结构来看,展览还通过9个版块呈现世界的构成和运行方式,因而在将“艺术”重新置于这种认识视角的过程中,体现出整体意义上的“知识化”和知识生产。

刘天桐,《白色棉被》,2022 年

白色棉被,棉花,尺寸可变

从知识化的全球趋势看,“纤三”既与之同步,也有不同步(或无法同步)之处。“知识化”可以回溯至瓦尔堡,更在二十世纪中后期因包括批判理论和权力分析在内的跨学科话语而扩散,也随着“去物质化/观念化”而成为艺术的核心构件。经典的知识化意味着重新思考“知识成型”的条件:现有的知识分类是如何形成的、这些划分是否也划定并限制了我们“认识”世界的方式?因而是否还存在其他的可能性?就此来看,艺术正在从一种更强调存在、感知或劳作/技艺的存在者,变成了关乎“认识”的存在方式。因此,主体(及其诸形式)、个体和集体、社会实践和关系等范畴(或方法)在全球趋势和“纤三”中成为或现或隐的基本元素和核心关切并不足为奇。

陈哲,《向远的圆是你(下如其纹)》,2021年

有声录像,7分钟 40 秒

图片致谢艺术家及第四届杭州纤维艺术三年展

就不同步和无法同步而言,当代中国的艺术语境显然还不具备将这种“知识化”转化成更为严肃或严谨的“艺术研究”的条件。就本届“纤三”的展览实践而言,展览加入了“知识化”的队伍,但对所谓“研究”浅尝辄止。较为理想的“艺术研究”试图开启方法和知识的多元化,进而在跟材料的纠缠中,提出存在于世的新方式。就展览和作品来说,“纤三”的自觉不在于此。

近年来,中国当代艺术的实践与展示脉络扩大了强化个人感觉的浪漫倾向。这表现为将放大了的个人化感受假定为普遍性,譬如策展人用自以为“不偏不倚”的视角去盘算基于地域、人群或是世代的艺术表达。这为假借“研究”之名的展览和实践埋下了内爆的引线,也拔高了“研究”在中国当代艺术中的交换价值,展示出与全球知识化趋势(或知识经济)及其历史根源产生共鸣的倾向。我们固然可以将这些归结为中国当代艺术的结构性负债、独特的现实土壤以及多变的历史演进,但这些外围反思必然会遗漏导致此类现象的内在根源。

凯瑟琳·冯·瑞星博,《莨·糅》,2021年

真丝,尺寸可变

图片致谢艺术家及第四届杭州纤维艺术三年展

一方面,这类现象延续了中国现代艺术先驱者的基本逻辑——将个体的感受等同于自决的自由;另一方面,后继者又不得不面对被先驱者以此种逻辑打破了“世界图景”后的世界。就此而言,“纤三”展现出来的知识化突破了前述现象中的原子化和主观化趋势,并以编织的网状结构为隐喻,来表达有关艺术、世界与存在的“认识”。可以说,遍及展览的大量词汇(如“网”“织”“结”“联系”“组织”“系统”)无不提示着这种基本认识。或许正是因此,在展览一楼的作品以宽泛的媒介语言、空间形式、议题关切和组织方式,让本届“纤三”展现出历年以来最为丰富的面貌。这是知识生产的必然结果,也是方法转换后的自然果实。

安·汉密尔顿,《页面》,2022年

特别布料和单词制作的书籍卷尾页拼贴,纸本20.32 × 12.7 厘米,装框 42.55 × 35.24 × 3.2 厘米

图片致谢艺术家及第四届杭州纤维艺术三年展

安·汉密尔顿,《线型》,2022 年

长条文本制作的缠球、书籍、木头、布料,尺寸可变

图片致谢艺术家及第四届杭州纤维艺术三年展

不过,本届“纤三”的多元化知识生产,更多是通过非媒介本位的知识编织来阐释纤维艺术。就作为一种阐释而言,“纤三”较为成功地呈现了处于创作、材料/媒介和认识的矩阵关系中的实践,但也因艺术的知识化而留下了悬而未决的问题:第一,艺术的知识化基于质疑既有的知识分类和范畴而产生更多的“认识”可能性,但最终会指向“什么构成了艺术认识”的认识论问题,并与“谁算作主体”和艺术家本体论问题相联系。这自然会在本届“纤三”的“阐释纤维”之外引发事关艺术存在的考量:这些关心“艺术认识”的知识生产,跟观众究竟是什么关系?也许这些问题是开放的,也且待三年之后“纤三”的再度开放。

张钟萄,哲学博士,现于中国美术学院从事当代艺术与艺术哲学研究。