动作在当代艺术中的美学转化——竞技运动与当代艺术的同构与辩证动作在当代艺术中的美学转化

| 2024年11月20日

隋建国,《衣纹研究-解剖人》,1998年

铸铜,60 × 20 × 40厘米

图片鸣谢艺术家

在思考运动与艺术之间的关系时,我们会想到诸多艺术体育运动,如艺术体操、花样滑冰、花样游泳、跳水等,我们也会根据一定的审美标准来评判这些竞技运动;我们也会联想到古希腊雕塑,如掷铁饼者和持矛者。但即便是在如前者这样的艺术竞技中,运动员会穿上特制的服装在特定的场所进行表演,我们依然视其为运动,而非艺术——尽管它们提供审美体验,但依然是比分和名次的竞技;而但我们之所以视栩栩如生、活灵活现的雕塑作品为艺术,恰恰在于它们绝非某位运动员或胜利者的写实肖像,而是在审美、形体、道德、伦理等各种现实与精神层面均切近理想,因此在现实中并不存在的人的再现。抛开运动与艺术自古希腊以来在哲学层面的联系和共源,这二者的确分享着一些形式上的共同点,从博物馆、剧场与体育场在建筑上的相似性就已然可见一斑。此外,竞技运动和艺术都陌生化于日常:在很长的历史之中,甚至是在今天,它们很多时候也依然是与日常生活相分离的。竞技运动需要在一定的场域或场馆内进行,而艺术则需要我们进入特定的空间去参观和欣赏;运动的场域一般都有其边界,而艺术也有它在二维平面上或立体空间中的界限。竞技运动和艺术都邀请观众的观赏和互动,都是一种运动员或艺术家在场或不在场的“表演”。但即便如此,哪怕把艺术性的竞技运动搬入艺术的场域,我们仍然不可能将其看作是艺术本身。这道界限显然并非源自17世纪启蒙运动之后知识分类的兴起,而似乎是内在的、本质的。或者说,仅就古希腊雕塑中运动的经典形象而言,关于运动的艺术创作实际上已然表现出两种类型语言的转化。在中国当代艺术的领域,艺术家隋建国曾在上世纪90年代创作过与古希腊的掷铁饼者、持矛者同名的两件雕塑作品,属于他的“衣纹研究”系列。体育和艺术这两个领域在中国的“当代化”差不多都是在上世纪80年代开始的:自1980年代起,中国持续派出国家代表团参加奥运会;彼时开始的四年一次的“全国体育美展”也持续至今;至1990年代,艺术领域的工作者们开始频繁出入国门,创作中可见非常明确和有强烈对比的中西元素。在这两件雕塑作品中,隋建国把中式的中山装套在了西方经典的人体雕塑形象上,在西方古典写实主义雕塑之上进行了社会主义现实主义的创作,将西方的古典文化和中国的社会主义文化结合在了一起。在雕塑的创作中,艺术家的身体性和个体性是完全在场的。但在1997年之后的一系列创作中,尤其以“衣纹研究”为代表,隋建国都尽量避免自己身体以及艺术语言的彰显,选择在现成并常常是经典、广为人知的雕塑形象之上进行再创作。但当我们看到他挪用、重制的最终作品中的形象时,那并非一个穿着中山装的掷铁饼者或者持矛者,而是截然不同的一个符号化的形象。也就是说,原本的西方经典雕塑和中式的中山装——古典雕塑语言和社会主义现实主义的语言——并不是分离的、独立的,两者再经由加法合成,构成了一个新的符号。这个符号进而在彼时的社会历史语境中赋予了这个形象新的意识形态和新的公共性。

可以说,隋建国的这两件作品提供了一种观看运动与艺术之间关系的角度:首先,我们看到一种竞技运动中瞬间的动作成为了艺术;其次,一件西方艺术史中的古典作品成为了另外一件中国当代艺术作品。从创作的角度而言,两次审美的转化在此发生:首先,一种竞技运动的动作朝着雕塑形象转化;其次,经典雕塑形象朝着新的文化符号转化。而从观看的角度而言,不同情境中的观众则围绕着同样的身体和动作构成了不同的公共话语——这里的情境既包括文化和社会的情境,也包括历史的情境。

黄然,《假动作逼真》,2009年

单频录像,5分50秒图片鸣谢艺术家

这种创作与观看层面的挪用、转化,以及对原始意涵的解构在艺术家黄然的影像作品《假动作逼真》(2009)中表现得更为复杂。在这件作品中,两个男性拳击手穿着复古的服装在一个黑暗的空间中进行拳击比赛,但他们全程没有任何实际身体接触。观众听到的声音也并非拳击声,而是艺术家从1970年代的色情影片中截取的男性喘息声。诸如拳击、摔跤一类的竞技运动本身就是大众文化的一种,集运动精神和娱乐表演为一体。这类运动一方面对体能竞技有很高的要求,一方面又通过语言和肢体来展示威慑性和气势感,竞技过程中对主导性的演绎以及最终对获胜者权力的演绎都趋于极致——台上是极端的合理暴力,台下是发泄欲望的观众;台上是动作的狂欢,台下是语言的喧嚣。在《假动作逼真》中,黄然选择的恰恰是这样一种极具代表性的运动,并将挪用与解构的影像语言运用其中:现代的拳击运动/古典优雅的服装、实际进行中的拳击比赛/虚假无力的拳击动作,暴力的运动/色情的喘息。在影像的结尾处,两位拳击手长时间的拥吻一方面极度暧昧,一方面又涉及运动自诞生以来对共同的人类、友谊等美德的颂扬,让我们联想到运动场上的运动员们在比赛后拥抱在一起的惺惺相惜——人与人之间的暴力和亲密在这里处于一种调停和模糊、混淆的状态,一如奥运赛事的圣火可以覆盖从未停止的战争和冲突。

甚至,竞技场上的二元对立状态也在这件作品中被调停了:从竞技的层面而言,没有完全的对手,没有完全的输赢;从伦理的层面而言,没有完全的人与人之间的对立和好坏,暴力和亲密交织在一起。如果我们细观有关运动的话语,会发现虽然运动是思维和身体的统一,是对思考和动作的协调,但在使用语言描述运动员的表现时,我们会分别谈及其思考、感觉和实际的动作,尽管这些部分是统一在一具身体之上的。此外,我们也时常假定一种肌肉和智力之间的反比关系,尽管我们了解许多竞技运动对策略的极高要求。我们也倾向于在训练中将运动员视作一具可以观察和研究、修正和改进的身体,将教练视作观察和研究这具身体的大脑。而黄然的这两件作品则通过影像媒介把不同的材料组织在一起,打破了惯性的二元对立的思维模式,亦打破了固有的思维框架和均衡关系。

黄然,《回场》,2007年

单频录像,3分21秒

图片鸣谢艺术家

《回场》(2007)是黄然的另外一件影像作品。影像中,穿着同样服装的三对双胞胎被分成两个队伍进行篮球比赛。因此,观众看到的是两个一模一样的队伍在比赛。事实上,场上的队员们也无法判断谁是自己的队友,谁是自己的对手,唯一能确定的就是自己的双胞胎兄弟是自己的对手。和《假动作逼真》类似,这件作品同样没有语言的交流,只有运动员们在做动作时所发出的声音。解构同样随处可见:语言与交流之间的固定关系不存在了——在运动场上,有多少交流是在无声之中进行的?运动员与运动员之间的交流,运动员与教练之间的交流,有多少是通过动作来进行的?通常,我们认为竞技运动一方面是对自我的超越和战胜,一方面也是对对手的超越和战胜。而在团体竞技中,要实现这样的目标则牵涉与队友的合作,以及对另外一个抽象化的整体的战胜。而在这件作品当中,这种合作和战胜都陷入了僵局:他们既找不到同伴,也找不到对手。这在某种程度上也映射了运动员和艺术家的相似之处:不管是运动员在练习时,在未最终走上赛场前,还是艺术家在创作过程中,都要面对抽象的未知。

然而抛开上述的二元思维问题,这两件作品实际上提出了更为重要的艺术的问题,即图像的问题。艺术是视觉图像,我们今天很多时候对竞技体育的观看也是通过图像和影像这样的媒介。黄然的这两件作品则质疑这些图像在多大程度上是可以被信任的,以及这些图像作为媒介在多大程度上干扰着我们的行为和动作。如果说黄然是以隐喻的修辞来提出这个问题的,艺术家姚清妹的表演影像作品《搏击的风景》(2021)则以形式化的语言对这一问题进行探讨。

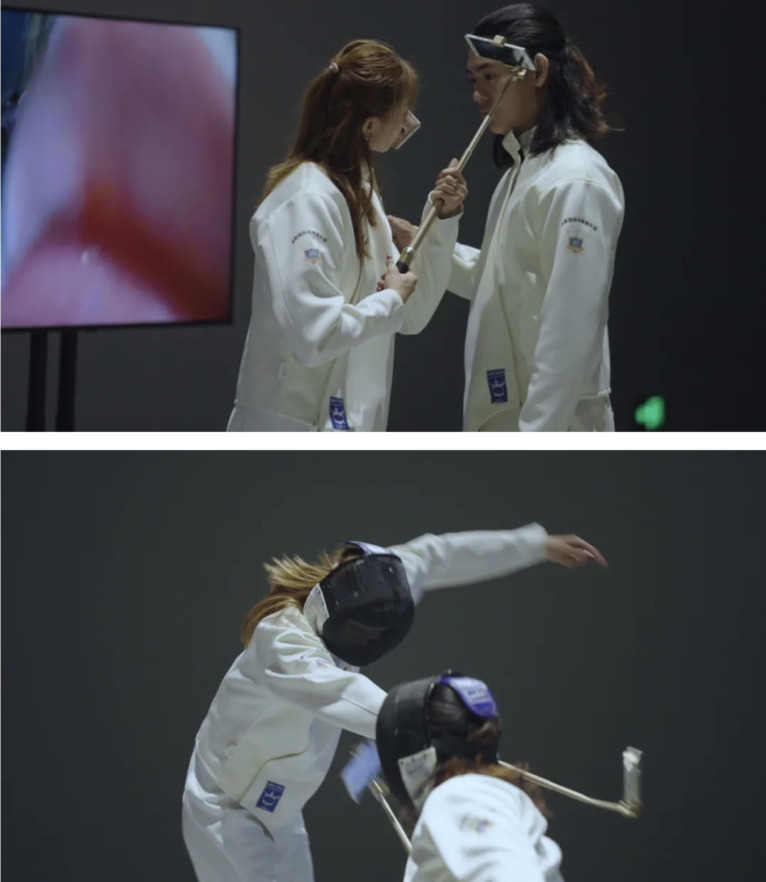

姚清妹,《击剑—搏击的风景》,2019–2021年

三频高清彩色有声录像,18分46秒

图片鸣谢艺术家

《搏击的风景》中,两位击剑者在进行一场击剑表演,但他们手中握的并不是剑,而是自拍杆。在他们进行击剑表演的过程中,自拍杆上的手机摄像头会把他们各自的行为记录下来,并实时传输到另外两个屏幕上。所以,这既是一场击剑表演,也是一场摄像表演;是肢体的交锋,同时也是图像的博弈。这里还有一个留待商榷的点在于,此时此刻正在击剑的他们究竟是运动员还是表演者?也就是说,我们通过什么元素,基于什么标准来定义这两种身份?仅仅是通过他们手中的工具吗?仅仅是通过规则吗?仅仅是通过这个事件所发生的场域吗?抑或,这两种身份并非那般截然不同?回到图像的层面,怎样的摄影和图像语言让我们将他们两人的动作,或者他们之间的关系理解为竞技?又有多少图像和声音在增强他们行为与动作的暴力性?此外,竞技运动强调对肉身,对自我的超越,而这件作品恰恰暴露了我们身体的局限,暴露了工具对我们身体的限制。姚清妹的另外一件表演影像作品《跳吧,跳吧,布鲁斯·玲》(2013)更加明显地暴露了身体的局限性。这件作品的标题所参照的是美国第一位有声电影的女导演多萝西·阿兹纳(Dorothy Arzner)在1940年拍摄的电影《跳吧跳吧女孩子》(Dance, Girl, Dance)。影片讲述了一个女孩子闯荡舞台的励志故事,呈现了很多纽约的城市文化元素,在勾勒出美国彼时的表演行业状况的同时也公然批判了舞台上的男性凝视。而在《跳吧,跳吧,布鲁斯·玲》中,姚清妹在舞蹈和武术的表演里采用了李小龙、三足鼎、竹林、镰刀、锤子这样一些文化元素。如果说前者是关于成功的叙事,后者则是关于失败的叙事,或者关于大多数的、正常态的叙事:从专业的角度而言,艺术家的整个表演是非常不标准的,甚至是别扭和滑稽的。但恰恰是这样一种表演,反而打破了观众对运动员以及艺术家的英雄主义浪漫式想象。

姚清妹,《跳吧!跳吧!布鲁斯·玲》,2013年

现场表演录像,10分50秒

图片鸣谢艺术家

很多时候,我们认为这两个领域的人都是有天赋的,台下十年功的训练终将抵达台上三分钟的成功。尽管身体伤害是竞技运动的必然,但在我们关于运动的话语中,却很少从失败者、受伤者的角度去看待这个领域。同样的,艺术史中也鲜见不成功的叙事。在我们的文化和消费宣传中,运动是为了练就强健的体魄和力量,而受伤的必然性以及潜在的失败的很少被谈及。关于运动的教育也以获胜为导向,而极少让人学习失败;教育人超越局限,而非承认局限。作为观众,我们也更易于与胜利者产生身份认同——或者更准确地说,我们认同的是那个英雄的胜利者的形象,而非那具可能伤痕累累、贴满膏药的身体。而姚清妹的这两件作品恰恰让我们看到身体的平庸,身体的消耗,身体的失败。观众所赋予身体的那些价值就像作品中的布景一样,都是象征层面的。它们通过不完美的图像,不完美的身体,不完美的动作制造出一种陌生化的效果,让我们从对理想化形象的想象回到有限的肉身本身。

胡向前,《再造米开朗基罗》,2015年,表演

图片鸣谢艺术家及长征空间

如果说天才和身体都是有限的,技能和身体是需要训练的,那我们必须考虑教育与习得的问题,即运动和艺术都是要被教育和被习得的。这一问题恰是艺术家胡向前的表演作品《再造米开朗基罗》(2015)的前提。作品分为两个部分,一个部分是艺术家和学徒在工作室练习一些体操形体动作,以及他们关于艺术的聊天;另一个部分是在空间当中的表演。师承、师徒关系在运动和艺术领域都显著存在着。但在这件作品当中,教学和表演的部分是混同在一起的,师与徒的对话和行为也暴露出:什么是可以被教学和习得的?身体走上职业化需要怎样的训练?教学与习得是否是单方向的?教学教的是什么,学习学的是什么?当然,这件作品还有很多没有完全展开的话题,比如教学与习得之间的等级制,自上而下的机制对教育以及职业化路径的规范等等。上述关于运动与艺术中身体和动作的讨论始终都有具体的语境,身体和动作有其在特定语境当中的作用和意义——不管是隋建国作品所面对的社会历史语境,还是黄然作品中具体的运动领域,抑或是姚清妹作品中虚拟的当代媒介、文化语境。而在胡向前的另外一件名为《棍谱—绘画》(2015)的作品中,具体的语境消失了,身体和动作没有了指涉,没有了意义,沦为单纯的工具。这件表演录像作品是对艺术家表演一套棍谱的记录。但艺术家将耍棍的路线描绘出来,使其构成一种空间绘画,模糊了行为和绘画这两种艺术创作之间的界限。身体和动作在这里丧失了它们原本的意义,而是成为一种丈量空间的工具,一种能量在空间释放和消耗的矢量图。同样的,在他名为《速度图》(2011)的表演作品中,在灯亮与灯灭间,艺术家向前冲刺,身体和百米冲刺的动作变成了丈量电流速度的工具。身体和动作的意义被消解,变成了纯粹的能量的消耗,成了一种可视的工具,把抽象的存在具象化了:《棍谱—绘画》是人的能量在空间中消耗的具象化,《速度图》是电流消耗的具象化。

胡向前,《棍谱—绘画》,2015年高清录像,6分45秒(上图)胡向前,《速度图》,2011年,表演(下图)

图片鸣谢艺术家及长征空间

胡向前的这两件作品赋予身体和身体所做的动作一种与运动相关又不相关的语境,让身体和动作成为单纯的工具。而在艺术家周滔的作品《东六街》(2009)中,身体和动作不只是测量空间的工具,更是介入空间的工具。通常情况下,身体和身体能够做出的动作受制于我们所处的空间;在社会中,我们的身体和身体动作受制于一定的社会习俗和惯例;在竞技场上,身体和动作则受制于一定的规则。《东六街》通过一系列的动作尝试打破这些限制和规则:艺术家与友人在社区街道前行,但并非以我们日常遵循物理空间规则而步行的方式。他们或是抱住彼此的胳膊,并以身体的连接处为支撑点沿着格栅向前移动,或是以一人肩扛、托举另一人的方式达成二人的共同前行,又或是一人借助另一人的身体和竖立的建筑立面,达成身体平行于路面的前行方式或其他与重力相悖的动作。有趣的是,他们这些反常的动作事实上发自身体本能,但却扭曲了空间的观感,打破了城市空间网格化的水平垂直分配。艺术家将一些不日常的动作带入到日常的环境当中,动作本身的意义也发生改变:如果说在竞技场上,运动员尝试突破身体的界限,那在这件作品中,日常状态下的身体也是可以突破的,日常空间是可以通过身体进行改造的。艺术家杨振中的摄影作品《自行车保健操》是一系列摄影作品,分别创作于1999年和2005年,拍摄了一对情侣骑着一辆自行车,穿梭在公园和车水马龙、人流熙攘的城市空间中。他们二人在自行车上摆出常见于花样游泳、自由体操的双人动作。这个系列创作也把竞技运动还原到了日常生活的场景当中:脱离于我们日常的,需要一定场域、一定规则的竞技运动被还原到了社会空间当中,还原到了身体本身,甚至指向了私密的、性的领域,把对抗变成了一种亲密,让危险成为日常。

周滔,《东六街》,2009年单频影像:16:9,彩色,有声,6分42秒

图片鸣谢艺术家及维他命艺术空间

杨振中,《自行车保健操 II》,2005年摄影、彩色喷墨打印,共8件,每件100×100厘米图片鸣谢艺术家及香格纳画廊

运动回到日常在当代最典型的表现形式就是健身。健身文化对待身体的态度也传承自体育运动,即将身体视为一台机器,可以通过数字进行计量和描述:身高、体重、体脂比、胸推公斤数、马拉松配速、最大摄氧量、步频,等等。我们可以借用其他人造机器来监控我们的身体机器,揭示我们身体的秘密:是否容易增肌,适合长跑抑或竞速。身体成为一个实验的客体,我们为之努力,恰恰就是为了超越此时此刻的这个身体。我们一方面为了公平的体育精神抵制兴奋剂,一方面通过从能量饮料到科学装备的各种各样的医学和科学方式提升身体的极限;我们一方面惊惧于身体的异化,一方面又将各种机器和能量制剂加诸自身。一方面,艺术创作中的心智可以借助于酒神、药物、机器;另一方面,竞技运动中的身体须面对伦理道德的界限。但无论健身向我们允诺了多少益处,消费主义仍然让这一运动方式走向了身体的商品化,并构建出一种以消费为导向的健身文化,一整个以倡导健康食品与饮料、科学设备与服装的健身行业。健身日益与健康脱钩,或者说通过与形象、时尚、性张力的紧密结合,指向另外一种商品化定义的“健康”。健身也不再是一种运动、休闲或放松,而是针对自我身体的技术和规训。这也就是说,我们从古希腊雕塑中对理想身体的追求走向了在日常生活中对理想身体的追求——理想成为了我们的日常目标和生活方式,它不是用以欣赏的,而是要为之努力付出时间与精力的。理想不再指向审美,或者说美不再是理想,而是一种以流行度为指标的现实。

个体的身体在遭受一种集体文化的挤压,这一问题随着互联网及其产品的出现更为严峻:个体的运动被数据化,动作也在电子界面上被虚拟化。我们“周遭”的界限被互联网不断推延,个体进入了一个无边界的社会领域,健身社群、健身直播等媒介方式让人与人通过运动建立情感链接的同时,也形成可能的“竞技”。这样一种当代文化现象正是艺术家李明在其影像装置作品中《ME|WE》(2015)所揭示的:屏幕前的个体ME(我)汇聚成WE(我们),但同时,正如作品中人流如潮的马拉松画面所呈现的,个体也无限地消弭于这个群体之中,唯有持续并加速奔跑,才能从中跻身而出。如果说,在传统的传播媒介中,个体经由运动的图像进入了更为广阔的集体空间,那么,在互联网构成的界面社会,集体的领域则在不断挤压个体的空间,以界面图像的方式锻造着个体的身体,调整着具体的动作。

李明,《ME | WE》,2015年

装置:影像、声音、文字、光、观众,尺寸可变

图片鸣谢艺术家及天线空间

以上这些诞生于近十来年间的中国当代艺术作品呈现了运动在艺术中美学转化的若干面相,我们也可将其视作运动与艺术同源但异构关系的折射:它们都关乎对理想态的追求,关乎身体与心智在当下的存在,关乎动作与姿态,关乎与具体场域的关系,关乎媒介的传播,关乎政治文化的情境……在一个多元化的时代和社会中,运动和艺术并非以宗教的形式,而是以可见可触可实践的方式——即人的方式,提供了一个整体的象征体系,供我们走出支离破碎的现实,并在实践与观看中,在对未来可能性的想象中,为此现实作出超越性的解释。

文|栾志超

*本文改写自作者于2022年在中央美术学院美术馆“运动与身体”系列研讨第二讲中的发言。

栾志超,长期从事视觉艺术、文化研究的写作和翻译,译著包括《图像的来世——关于“病夫”刻板印象的中西传译》《逃生梯上的婴儿:创造力与母性的两难》《苏珊·桑塔格访谈录:我创造了我自己》等。