燃烧的图像,冷却的记忆——当代影像媒介中的战争寒烬

| 2024年11月19日

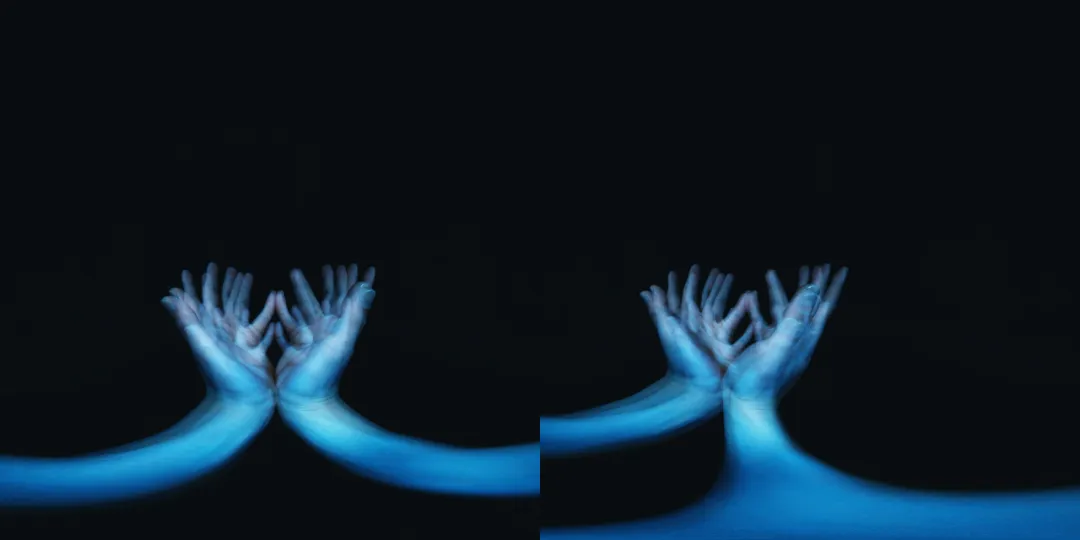

陈界仁,《凌迟考:一张历史照片的回音》,2002年

三频录像,21分钟4秒

图片鸣谢艺术家及长征空间

“从战场上沉默归来的人……在可交流的经验上不是更加丰富了,而是更加贫乏了。”[1] ——瓦尔特·本雅明,《经验与贫乏》,1933

2024 年 2 月 25 日,二十五岁的美国空军军人亚伦·布什内尔(Aaron Bushnell)在以色列驻美大使馆外自焚,以抗议美国对以色列在战争中的持续支持。布什内尔在生命的最后时刻将自己置身火海的死亡过程进行了视频直播,并高喊:“我将不再参与(加沙地带)种族灭绝……我不再做种族灭绝的帮凶。”这段视频在网络上迅速传播,虽然彼时我已身在“无墙”的城市,看到这段影像的时候已是一天之后,“燃烧”的图像在不断上升的舆论热度中被拆解成信息碎片:人类英雄、有意识的人、神秘的殉教者、左派的牺牲品……没过多久,有关该事件的图像及视频文件在搜索引擎上被渐渐褪去了热度。这段想要自证“历史存在”的个人图像仍是对立于想要取消历史(sans durée)[2] 的国家图像,显见地,并没有获得被铭刻的权力。[3]

我想起桑塔格(Susan Sontag)曾在书里提及,巴塔耶(Georges Bataille)的桌前一直放着一张被凌迟的犯人照片,镜头记录了犯人最后皮肉分离的死亡时刻,仅凭文字描述都能够想象出该图像的极端暴力性。巴塔耶曾在《爱欲之泪》(The Tears of Eros)[4] 中提到这张图像在他生命中的重要性,他似乎对这种痛苦形象的痴迷感到“既陶醉又难以忍受。”[5] 在他看来,这不是一种痛感向快感的转移,而是将极端痛苦置于一种宗教中的想象——受难与牺牲的形象在此时同时显现,从而产生一种抵抗麻木和软弱的力量,这种麻木不仁恰是现代经验中最为惯常的情感反馈。1996年,艺术家陈界仁以电脑绘图的方式,重绘了巴塔耶桌前的这张凌迟照片。2002年,陈界仁创作了三频影像《凌迟考:一张历史照片的回音》,试图绕过集体潜意识中对“酷刑”的记忆,走入有关个人的历史,一个正被摄影的受刑者的历史。

吉姆·坎贝尔,《幻觉》,1988–1990年

黑白摄像机、50英寸背投封闭式视频显示器、2台激光唱机、定制电子设备,尺寸可变图片

鸣谢艺术家及Fisher Collection

摄影机,穿过图像处理技术,我们在观看“受刑者”的个人历史中究竟看到了什么?1988年,吉姆·坎贝吉尔(Jim Campbell)创作了一件实时互动的影像装置《幻觉》(Hallucination, 1988-1990):特制的电子设备对观看者的实时图像进行了处理,当其走近至“镜子”前,会看到自己置身于熊熊大火之中,身侧倒影出一个在现实中并不存在的女性身影。[6] 学者简妮·玛切索(Janine Marchessault)在对这件作品的解读中提到,坎贝吉尔通过图像技术用另一种不可见(被大火遮蔽的观看者的身体)来掩盖图像中“她”的不可现,而这整个幻觉生成的过程需要等待一个观看者的进入而得以实现。[7] 先有观看者,再有幻觉机制的启动,其过程似乎有别于早期的电影理论,比如缝合理论中所述的,电影机器的暴力体现在事先设置出一套幻觉的心理机制,让观看者在“意识形态”的精心引导下不断依靠想象获取主体位置。(这也又回到阿尔都塞那里,看电影都是意识形态腹语术。电影就是在不断回溯过程中占据想象性的主体位置,从而完成意识形态的腹语表达。[8])但这表明,现行的图像技术不再作为意识形态的工具,并将权力让渡给观看者以实现自我主体的辨认了吗?还是说,如今基于互动的图像技术已经在实现幻想机制的一种自动繁衍:依据不同参与者的身体和心理特征进行实时、个性化及长期的捕捉、设定与生成。

小泉明郎,《普罗米修斯盗火》(影像静帧),2023年,VR装置

图片鸣谢艺术家,Annet Gelink gallery(阿姆斯特丹)和MUJIN-TO Production(东京)

小泉明郎(Meiro Kozumi)近年的VR项目“普罗米修斯”的第三章《普罗米修斯盗火》(Prometheus the Fire-Bringer,2023)借由古老的神话故事展现了代表技术的“火”是如何从双肢蔓延,渐而模糊、覆盖了身体的轮廓,虚拟现实技术通过视听觉将图像和对热度的感受传进身体的神经末端,让大脑产生一种自己存在于一个由许多“其他身体”组成的集体身体的幻觉之中。同系列的第二章中,小泉通过相同的图像技术构建了一个更为具象的幻觉现场:面孔模糊难辨的越南籍劳工在大流行病期间困于封闭的空间,其试图从肉体痛苦中解脱的魂灵不断地和观看者的视角产生交错,时而游离于身侧,时而进入身体和观看者融于一体。在古老的希腊神话中,象征着宇宙生命和生力的“火种”自上而下而盗,寓意着一种权力的转变,不过这种转变究竟始于普罗米修斯的让渡还是人类欲望的僭越?自人类从普罗米修斯手中寻得火种后,得以生存、繁衍、绵延生力。人类接过火种的那一刻起,生力之中也埋下了未来时刻的“燃烧”祸端。

伊东庆(艺术家)与安德鲁·保罗·基珀(声音艺术家),《余像安魂曲#1》,2018年

孤版C-print光影画(艺术家的身体、阳光、艺术家的呼吸)、鹅卵石、聚光灯,76 × 203厘米

图片鸣谢艺术家

艺术家伊东庆(Kei Ito)曾与声音创作者基珀(Andrew Paul Keiper)共同合作了一组由108幅人体比例的摄影及视听觉装置组成的作品《余像安魂曲》(Afterimage Requiem,2018-2019)。这个项目源于两位作者的祖父关于广岛原子弹爆炸的记忆,其中,108幅赤裸身体的底片图像暴露在暗房的强光下,显影出被瞬间燃烧的身形,指向广岛和长崎原子弹爆炸的时刻——比太阳核心温度还要高的爆炸热量在一瞬间将一切生命蒸发殆尽,仅在地面上留下残影。伊东庆和基珀在创作这件作品时曾前往新墨西哥州和芝加哥的原子弹制造遗址进行声音采样,从听觉层面补偿“刺眼高温”中的不可见,即这些携带着火种的武器是如何被制造、保存、运送。这呼应了法罗基在《不灭的火》(Inextinguishable Fire,1969)中对制造(被美军投用于越战的)汽油弹的陶氏化工的工业生产线进行的图像分析:“进一步强化的劳动分工”(Intensified Division of Labor)让生产线上的人员成为武器产业链中的无知的“积木” (Set of Building Blocks),似乎没有人知晓自己生产的是大型杀伤性武器还是家用吸尘器。不过作品的批判意义并没有止步于无知的生产者,作品每个段落小节的最后都会出现一段演绎的,不同工种的员工观看越战转播的片段,法罗基似乎也在质疑工业生产线中的“无知”究竟是被真相隐瞒,还是一种“粘稠的人道主义”(Sticky Humanism)——选择看见什么,什么又该视而不见。

瑞秋·罗斯,《帕利塞德的帕利塞德》(影像静帧),2014年

高清影像,10分29秒

图片鸣谢艺术家

寇拉克里·阿让诺度才,《死亡之歌》(影像静帧),2021年

彩色有声单频影像、绘画,30分18秒

图片鸣谢艺术家及Bangkok CityCity Gallery(曼谷),Carlos/Ishikawa(伦敦),C L E A R I N G(纽约/布鲁塞尔),Kukje Gallery(韩国)

由第13届光州双年展、Han Nefkens Foundation和Kunsthall Trondheim共同委任创作

伊东庆与基珀选择重访原子弹制造地的缘由并不止于追寻武器制造的源头与产业链,更是试图将历史与现实时刻并置,比如武器制造源头(历史)和基因变异的幸存者(现实)。核爆的一瞬间,高温将生命燃烧为灰烬,辐射则是穿过人体皮肤、血液和骨骼,永久地刻进幸存者及其后代的基因中。如伊东庆自述:我们正被时间和历史同时“捕获”的身体构成了图像。通过并置过去与现在以展现战争与革命所不可见的影响的作品并不在少数,比如瑞秋·罗斯(Rachel Rose)在《帕利塞德的帕利塞德》(2014)中亦将镜头不断穿梭于新泽西州帕利塞德州际公园(美国革命战争期间的李堡战役遗址)的历史与现实时刻;在《死亡之歌》(Song for Dying, 2021)中,寇拉克里·阿让诺度才(Korakrit Arunanondchai)通过现实时空中的死亡仪式还魂出2020年泰国反政府示威抗议与1948年韩国济州岛上被审查和掩盖的大屠杀图像。之所以例举罗斯和阿让诺度才的两件作品分析,是因其展现出当今艺术家在处理战争、革命及暴力的历史素材时的两种创作倾向:撕裂时间的镜头以及缝合时间的幽灵学。前者某种程度上继续延续了“瞄准线”的发展史——从战争摄影时期便作为“侦查”“跟踪”“瞄准”的摄影机到罗斯作品中像是带着火星的子弹般的镜头视角,穿透进不同的历史维度,这种延续性的转变似乎为维利里奥(Paul Virilio)所述的“信念线”(linge de foi,一种通过技术让肉眼的感知依据一条想象的轴线校准的方法,从瞳孔开始,经过窥视孔和瞄准器,最后到达目标物体)增添了注脚:脱离了人眼,其透视性超越客观存在,在撕裂时空的过程中完成主体性表达。[9] 而阿让诺度才借由幽灵之火,在萨满仪式中召唤出那些不断异质化、几近消散、未可抵达的历史时刻,并缝合成一个没有具体历史参照物的时空,存在于这个时空中的万物以幽灵的状态现身,它们是非生非死之物,“是战争、政治或其他各种暴力及灾难的牺牲品,是资本主义的帝国主义压迫或任何一种形式的极权主义压迫的受害者。”[10] 此时有关“燃烧的图像”的解读从外在视觉层面转移到内在感知层面——燃烧的速度和幽灵如何在图像叙事的内部裂解、缠结,再重合出超越线性历史的非线性时间观,从而激活被遮蔽和冷却的集体与个人记忆。

Forever Informed,《LED屏》,2024年

2024年威尼斯艺术双年展塞浦路斯馆

展览现场摄影:Ugo Carmeni

在这一届的威尼斯双年展“处处都是外人”中,塞浦路斯国家馆对“幽灵”这一概念进行重引,以此提出:“幽灵”被定格为一种既退缩又坚持的矛盾行为。[11] 一方面,幽灵的不可见性、不死性,以及在不同时空中萦回显隐的特性赋予了创作者接近历史真相的通道,但另一方面,幽灵现身如磷火自燃,“真相”被裹藏于幻境中,注意力也恐随之涣散。在双年展中,试图回应幽灵问题的还有波兰国家馆,来自乌克兰的艺术团体Open Group将其在2022年和2024年摄录的两段视频并置,[12] 邀请观看者与他们一起不断重复聆听有关“战争的声音”,以此提示战争的幽灵此时此刻仍笼罩于现实。而人们是否能够看见与听见?这些在燃烧中低鸣的幽灵,仍于过去与现在,历史与现实之间来回游荡。

《返校》(游戏截图),2017年

时间退回2016年,一个将背景设定在上世纪六十年代台湾戒严时期的游戏《返校Detention》在Steam平台上线内测版。[13] 这个暗示着冷战再现(reenactment)的游戏并没有采用历史人物的多角色扮演,而是设计了一个(虚构的、非历史关键人物的)无名代理角色的视角,邀请玩家在她日常生活历史(history of everyday life)的零碎线索中解开其身份谜题。游戏融合了历史、宗教、威权主义、民间习俗、鬼神之说等多种元素,画面视觉却始终保持在统一的阴冷色调,不时涌出的赤色血河也未能有一刻驱散这层冷感。[14] 现代人的成长经历与冷战的遗产紧密关联,即使冷战被线性的历史定格在了上个世纪末,但就像学者惠特菲尔德(Stephen Whitfield)所说的:“冷战作为一种社会秩序的终结是一个缓慢的分解过程。”[15] 正如同尸体腐败存在着一个中间过程,在这个过程里,人的肉体死亡与人的象征性生命力共存,冷战的“分解”亦处在这种令人不安的状态中——活着的现实并没有真正摆脱直接的过去,也没有将过去作为过去的历史重新融入现在的时间。于是,冷战的“分解”始终带着某种幽灵的存在感,盘桓至今,覆盖住仍在熊熊燃烧的火焰,裹藏起“战争是政治通过另一种手段(即暴力)的继续”[16],进一步走入分裂的新世界。一如《返校》中一早便写好的两个结局:困于原地持续燃烧,或是将记忆冷却后得以解脱。收尾这篇文章的前一夜,以色列空袭加沙地带南部城市拉法的一处流离失所者的营地,这个曾经被巴勒斯坦人民当作庇护所的城市再一次被大火与死亡吞噬。“在其中心,在毁灭性的洪流和爆炸的力场中,依旧是渺小而脆弱的人体。”[17]

注释:

[1] Walter Benjamin, Selected Writings, Volume 2 Part 2 (1931 – 1934), ed. Michael W. Jennings, Howard Eiland, and Gary Smith (Belknap Press, 2005), 732.

[2] Harun Farocki, “Risquer sa vie. Images de Holger Meins,” 1998, Reconnaître et Poursuivre, Textes réunis et introduits par Christa Blümlinger, suivis d’une filmographie commentée, (Théâtre Typographique: 2002): 21-22.

[3] 笔者注:看到布什内尔的自焚视频的时候想到艺术家阿岱尔·阿德斯梅(Adel Abdessemed)在2012年做的作品《我是无辜的》(Je suis innocent),阿德斯梅曾自焚以回应阿拉伯之春的起义和叙利亚的内战。

[4] Georges Bataille, The Tears of Eros, (City Lights Publishers, 1989).

[5] 苏珊·桑塔格,《关于他人的痛苦》,上海译文出版社,2018年,第86页。

[6] 笔者注:这件作品由一个 50 英寸的显示器、一台闭路摄像机和坎贝尔定制的电子设备组成。

[7] Janine Marchessault, “Incorporating the Gaze,” (Parachute, no 65, January, February, March 1992): 26.

[8] 笔者注:关于“电影作为腹语术”这一概念,可進一步參考:戴锦华《电影理论批评与实践》,“(十二)精神分析与电影(下)”:https://site.douban.com/108767/widget/works/207778/chapter/11379555/

[9] 保罗·维利里奥,《战争与电影》,孟晖译,南京大学出版社,2011年,第5-6页。

[10] 雅克·德里达,《马克思的幽灵:债务国家、哀悼活动和新国际》,何一译,中国人民大学出版社,1999 年,第3-4页。

[11] 笔者注:2024 The Cyprus Pavilion: “On a wildflower-lined gravel track off a quiet thoroughfare…”

[12] 笔者注:作品Repeat after Me I(2022)拍摄于利沃夫郊外的 “国内难民营 ”,Repeat after Me II(2024)在乌克兰境外拍摄,在对参与者安全的地点创作的。

[13] 笔者注:《返校Detention》的内测版上线于台湾大选后的一个月;据称游戏的故事原型有关1949年台湾基隆中学《光明报》事件。

[14] 笔者注:感谢艺术家曹澍分享有关《返校Detention》的游戏体验。

[15] Heonik Kwon, The Other Cold War, (New York, Columbia University Press, 2010), 33.

[16] 笔者注:这段话引自军事理论家卡尔·冯·克劳塞维茨在其著作《战争论》(1832)中的一句被频繁引用的“公理”。

[17] Walter Benjamin, Selected Writings, Volume 2 Part 2 (1931 – 1934), ed. Michael W. Jennings, Howard Eiland, and Gary Smith (Belknap Press, 2005), 732.

王姝曼,出生于南京的策展人和写作者,目前生活、工作于香港,任大馆副策展人。她曾于2017年至2023年供职于OCAT上海馆,任展览部主管。