肉体是件反穿的外套——张培力创作中的身体和疾病

| 2025年04月11日

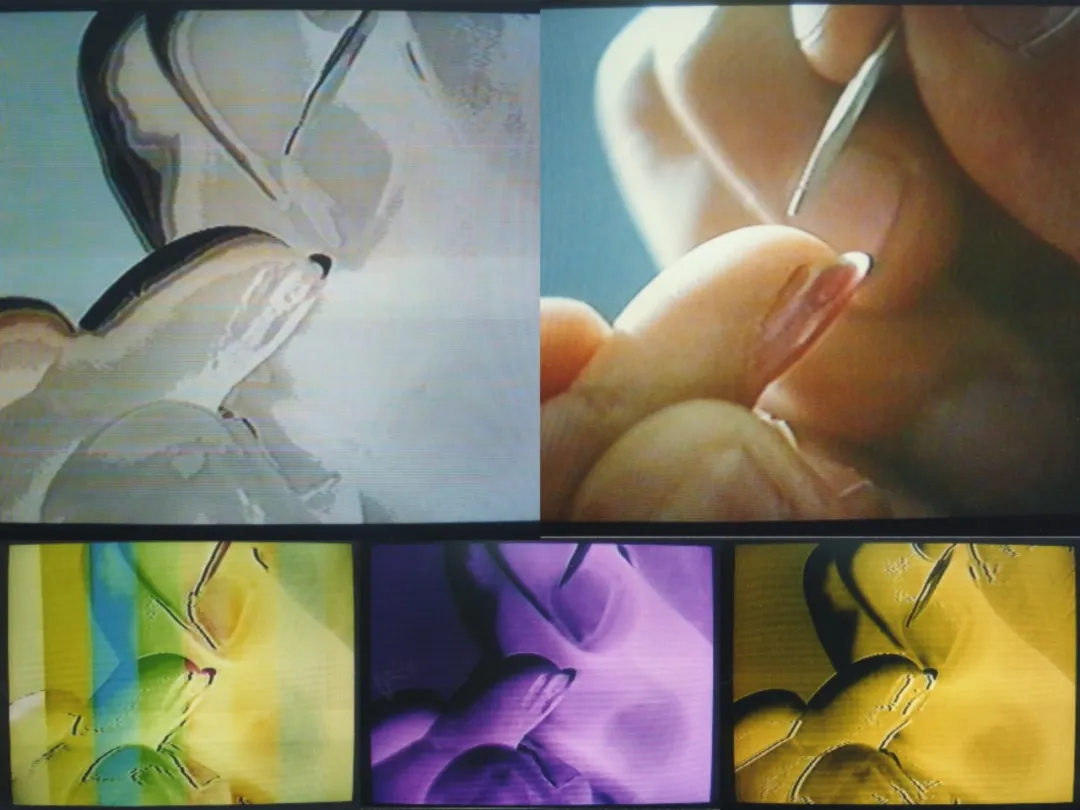

张培力,《作业一号》,1992年

视频画面录像装置,13—14分

全文图片致谢艺术家及泰康美术馆

我自己的血肉跟我过不去!

——《威尼斯商人》

让我们从一句玩笑话开始吧,因为这里有一种奇特的短路方式:对莎士比亚的那位威尼斯商人来说,张培力的艺术世界也许是个噩梦——且让我解释一下:读者也许记得,在《威尼斯商人》里,高利贷商夏洛克要求主人公安东尼奥用自己身上的一磅肉来还他的欠债。为报私仇,夏洛克在法庭上摆出了一副公事公办的姿态,要求“严格”按照合同办事,连加倍赔款也不肯接受。由于契约确实如此,这就让主人公一方陷入了困境。不过,他们找到了一种反败为胜的办法:不是去反对、而是加倍认同夏洛克的原则。他们主张,安东尼奥不但要还夏洛克一磅肉,还必须是绝对精确的一整磅纯肉,一分不能多一分不能少,同理,也不可导致本人流血,否则即判夏洛克有罪。这个不可能的任务随即迫使夏洛克认输败诉。

换句话说,这部喜剧的矛盾冲突是围绕“法”的本体论问题展开的。偏执地主张“法不容情”的奸商夏洛克,实际上是在坚持一种极端理性主义的立场,当他利用这一立场时,“法律事实”就替代了现实。他所刻意忽略的是,法律仅仅是一个调节性的表象,在它之下存在着一个无序的、充满例外的、活的现实,而这一现实的肌理无法被法条所取代。对手们看到了这一立场的破绽,并运用了将计就计的辩护策略——既然夏洛克要求的是纯粹理性的法律判决,那么,他也只能得到纯粹理性的一块肉。

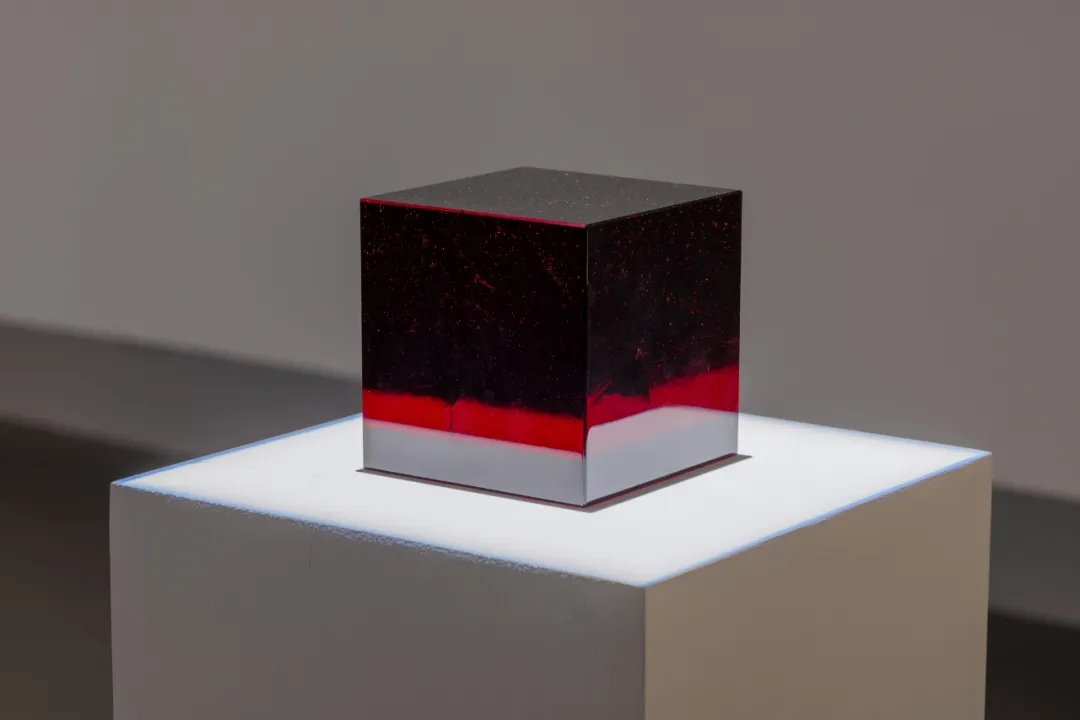

张培力,《我的身体的脂肪总量》,2019年

锡耶纳黄色大理石,21 × 21 × 21厘米

© 泰康收藏

张培力“2011.4.27—长期”个展现场

2024年,泰康美术馆,北京

摄影:杨灏

我们开头那个冷笑话的包袱是,夏洛克在现实的法律实践中遍寻而不可得的东西——那块纯粹理念的肉——将会出现在张培力的艺术世界里。在艺术家近期的个展“2011.4.27—长期”中,有三件标题分别为《我的身体的水总量》(2019)、《我的身体的血液总量》(2019)和《我的身体的脂肪总量》(2019)的装置作品。前一件用无色透明的人工水晶制成,形态近似盛在不规则碗状容器里的一汪水,只是容器本身已经不可见。后两件则都呈现为规整的立方体,在材料上,《血液总量》用的是发暗红的半透明人造水晶,《脂肪总量》则使用略微泛有鹅黄色的大理石。结合标题很容易看出,这三件作品试图直观地再现某种物质在人体内的总含量。暂且不论这些只是仿制的体液、血液和脂肪,一切可以说完完全全正像夏洛克所应该要求的那样,是“纯净”的肉块、血块或“水块”,因而也就必定成为安东尼奥的灾难,因为他赌的就是不存在这样的血和肉。按照安东尼奥的信念,人的身体应该是一种连续的杂多,我们无法从中抽象出任何普遍要素,或是提纯出任何均质的东西。这样一来,身体就永远是个难以指涉的模糊对象,而只要法令落不到确切之处,法对它就无能为力。或者套用阿甘本的说法:夏洛克要求的是毫无例外的法律,但生命对于法却只能是个彻底的例外。安东尼奥的反击,靠的恰恰是去证明:面对现实的无限肌理,法律根本无能为力,夏洛克的那份合同根本无法执行。我们不可能真的去要求一磅纯肉,而“不要见半点‘肥’的在上头”——在《水浒传》里,鲁达向郑屠提出了和夏洛克一样的无理要求,很快所有人都发现那仅仅是一种挑衅,他的要求永远不会被满足。不过,张培力却真的做到了,纯粹理性的法在他这里成为了现实。我们看到身体的个别成分被单独召唤出来,然后塞进了一个笛卡尔主义的立方里,这个立方在每个维度上的量都是相等的,比如,“血液总量”即是一个13立方厘米的血块。这根本不是在用血量来表现血液,而是用血液来表现血量。类似地,科普文章中往往载有这样的常识:“把人体所有铁元素加在一起,能打一根七厘米长的铁钉”,或是“用人体的所有脂肪,足够生产七块肥皂”等等——有趣的是,以上任何例子,包括张培力的“13×13”,都不曾给出一个真实具体的、带有小数的量,而是非常可疑地取了整。艺术家有一种本能,他希望立方的数据也像立方体本身一样简洁。可以说,《血液总量》这件作品的本体并非“血液”,更不是“血”,而是一个关于血液的值——也就是说,是对“血”的最大程度的抽象。

张培力,《我的身体的血液总量》,2019年

人造水晶,13 × 13 × 13厘米

© 泰康收藏

张培力“2011.4.27—长期”个展现场

2024年,泰康美术馆,北京

摄影:杨灏

艺术家所呈现的并非身体,而是被理性秩序所强暴的身体。除了色泽相近、数据相合,这个方块实际上已经丧失了关于血液的一切实质性内容——诸如流动、渗透、循环或是生存这样的联想均已消失。不过,更有趣的是,艺术家甚至阻断了它与死亡的联系。在视觉本能中,“血液离开身体”这一现象几乎等同于死亡信号,正因如此人类才会对大面积的红色感到警惕。然而,在张培力这里,我们看到全数脱离了身体的、了无生机的血,这却并不代表死亡,相反,由于同生的关联断裂了,相应地,它同死的关联也自然消失。张培力的洁癖式“抽血”并不以生命为代价,而是以根本上的生为代价——如此轻巧就能被召唤出来的血从一开始就是虚假的,它从未赋予身体生命,证据是,它离开身体后也并不散失,并未喷溅为血迹或是下沉为尸斑,并以此标记出一个生命的存在现场,相反,它更受控制了。血液排成了整齐的阵列以供检阅,这似乎在暗示,人本来就只是一台机器,在获得生命之前,我们身上的各个部分早已存在,只是尚未被组装起来。它们只是一些预制件。而张培力的工作只是将身体还原为了所有部件的总和。一切都是可以被量化的,因为一切本来就是标准化生产的。

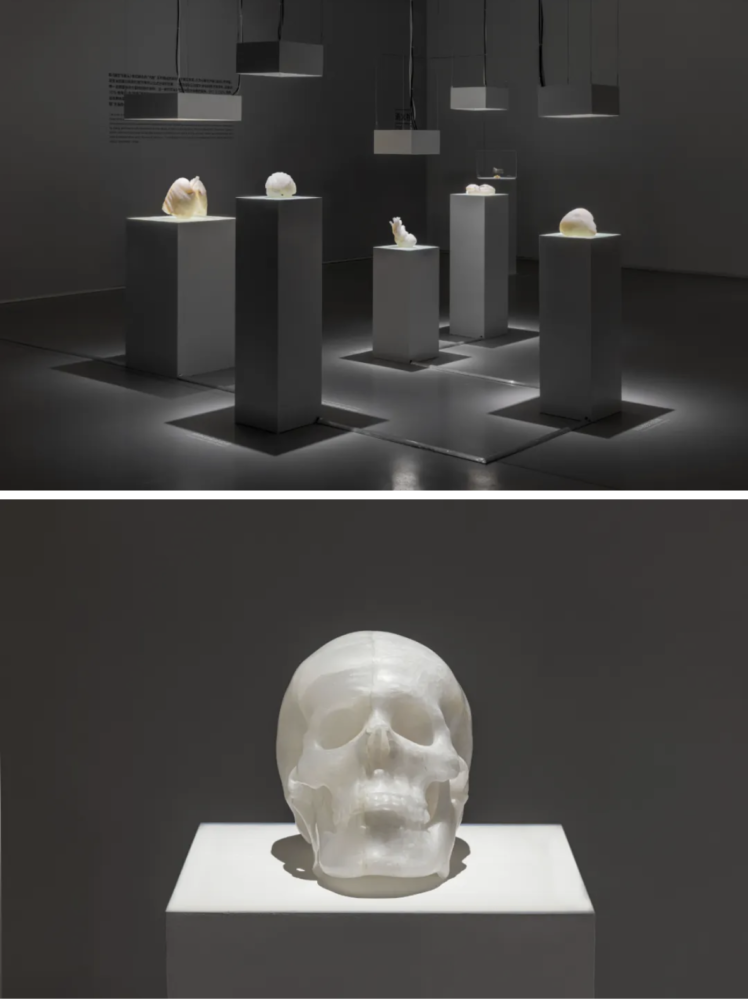

张培力“2011.4.27—长期”个展现场

2024年,泰康美术馆,北京

摄影:杨灏

张培力提到自己家庭的医科背景——母亲是助产士,父亲则在医学院教授解剖学——并表示,这在不小的程度上决定了他如今的创作面貌。不过,相比于表面上的子承父业,这里还有一种差异更加值得关注:从父辈到子辈,“解剖学”呈现为完全不同的两种工作。前者的对象是作为实在界的身体,其特征是混乱、无序和腐败。用法学术语来讲,这样的身体包含无穷无尽的例外;用化学用语可以说,它总是含有杂质;而用张培力本人的话,则可以断言,真实的身体永远是不“卫生”的。与此相反,艺术家的解剖学针对的是理念式的身体,这样的身体更像一个数据库、一个矩阵;或者,借用新近的概念,它更像是一具身体的元宇宙版本,一具“云身体”,因为一切都经过量化、虚拟化而被储存其中,可以随时随地调用其中的任意部分,单独予以呈现,不附带任何噪音。也就是说,在张培力这里,安东尼奥和夏洛克的分歧显现在了一种父子关系、一种继承关系当中——父辈要面对现实,子辈则只需要面对父辈的律法。关于前者,我们不妨读一段挪威作家卡尔·奥韦·克瑙斯高(Karl Ove Knausgård)在他那部有名的《我的奋斗》(Min Kamp)第一卷开头写下的句子:

对心脏而言,生命的含义再简单不过了:它将尽可能长地持续跳动下去,然后停下。早晚会有那么一天,这个扑通扑通的、有节律的心脏搏动会自动终结。这时候血液便会开始流向身体最低、最薄弱的部位,在那里形成一个小小的包块。从外观上看,它像是在逐渐变得苍白的肌肤上的一片暗黑色的充血斑块。

身体的实在界是这样一种“无器官的身体”[1](B.w.O.),它蕴含了极度丰富的内在联系,以至于内在区分只是第二性的。重要的是心脏和血液的联系,而不是它们的区别。说身体是由彼此相异的不同器官组成的,还不如说,身体的每个部分仅仅是其他部分功能的反映而已——血液是心脏功能的表现,而一旦心脏失效,皮肤的反应又会成为血液失控的表现,最终,这甚至会从视觉上呈现为一种无序的图案,也即尸斑。

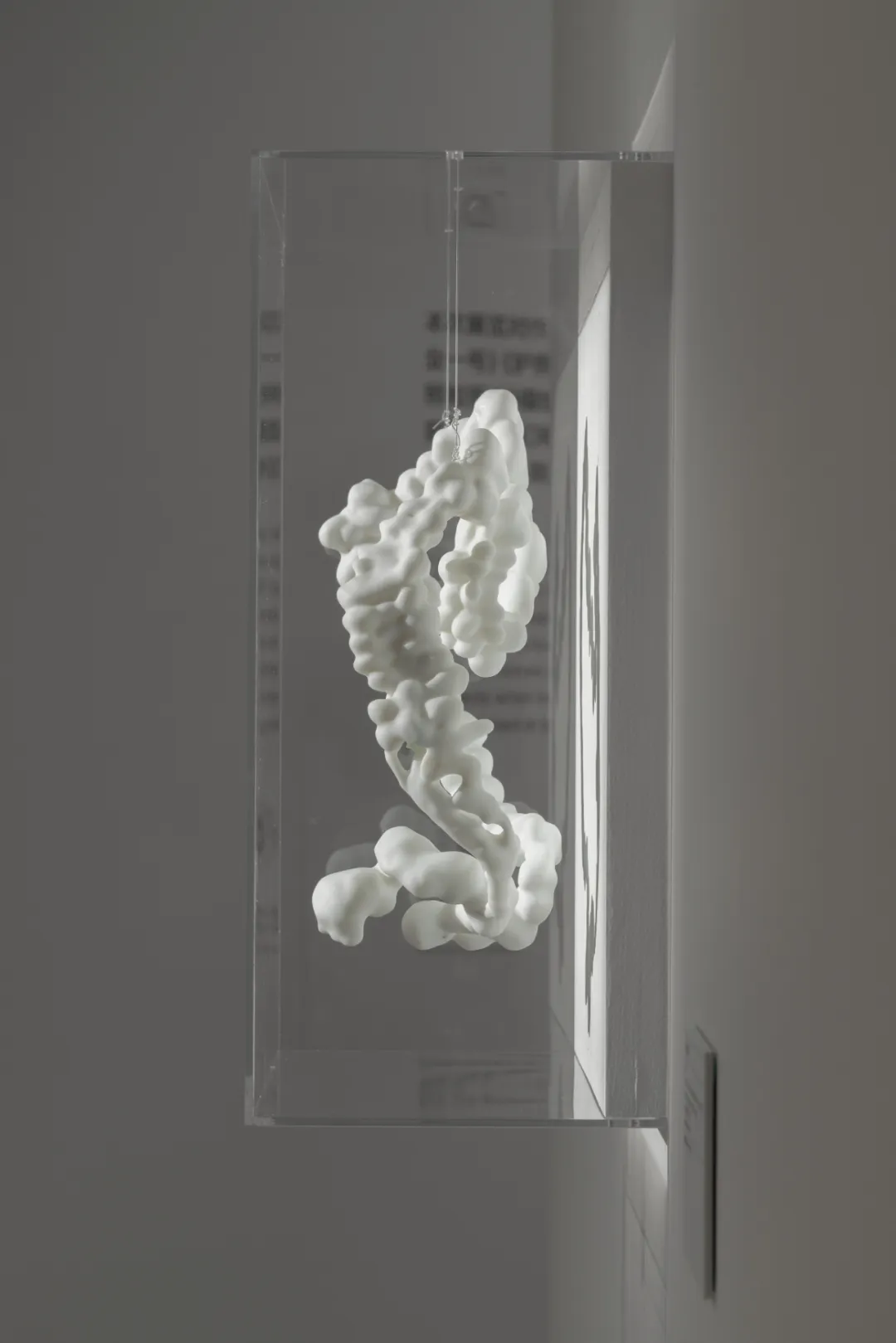

但张培力制作的心脏从不跳动。恰恰相反,正如我们已经看到的,在张培力这里,身体的内在区分是第一性的,它呈现为一个由一般性差异——也就是说,由名称构成的系统,在这里甚至可以说,是一个行政系统,它满足逻各斯对肉体的一切想象。任何一种身体成分都能根据其职司按图索骥地从系统中被检索出来,其检索方式既可以是垂直的、也可以是水平的。我们不仅可以按照物质成分,定性地来划分身体,从而从血液循环系统、淋巴系统这些“条条”里找到血液或水分,也可以按照器官来辖区式地界定身体,进而辨认出心脏、肝脏或大肠这样的“块块”——官僚技术用语在这里是相宜的,因为不管通过哪一种分类法,我们得到的都是一个个权责明确的独立机构。

张培力“2011.4.27—长期”个展现场

2024年,泰康美术馆,北京

摄影:杨灏

这一点在张培力那批器官模型装置上体现得尤其鲜明。在这些作品中,每一件人类脏器都被置换了材质,成了大理石质的,并且,艺术家颇有原教旨意味地选用了意大利卡拉拉白大理石,这种石材借米开朗基罗这样的古典大师之名而著称。还有什么比这样的高档大理石更能代表理性主义的呢?在思想史中,这种材质本身早已成为一个经典隐喻,它曾在经验主义与观念论之间代表康德,也曾在量子力学和相对论之间代表爱因斯坦。每当混沌与秩序对立,它就会出现,并被用来为一个合乎理性的宇宙观加码。如果理性主义的世界有材料可言,那么它的砌块似乎非大理石质莫属。在张培力这里,它暗示了从绝对的区分中产生的绝对的一般性,也就是绝对的均匀、绝对的无差别;换言之,不管是心脏、肝脏还是肠、胃,都是原子化地由同一种东西构成,这些器官不管是在质料上、空间上,甚或是在时间上,都保持着绝对的同一——正因为在时间维度上也是一以贯之的,大理石才是永恒的。这些大理石脏器之所以各不相同,只是因为有一个外来的声音对它们做出了不同的规定。只有逻各斯将它们各自分辨了出来。也就是说,在这里,我们只是在按照日常用词不假思索地理解身体,而对身体来说,区分它的那个差异却意味着一个超越身体本身的至上权力,甚至,说这些器官是被“质询”(interpellé)出来的也不为过——到这一步,阿尔都塞的话呼之欲出:与他父亲的解剖学内容相反,张培力的解剖学是政治性的,它在构成上等同于一部意识形态机器,不论是运行良好还是已经散架。

张培力“2011.4.27—长期”个展现场

2024年,泰康美术馆,北京

摄影:杨灏

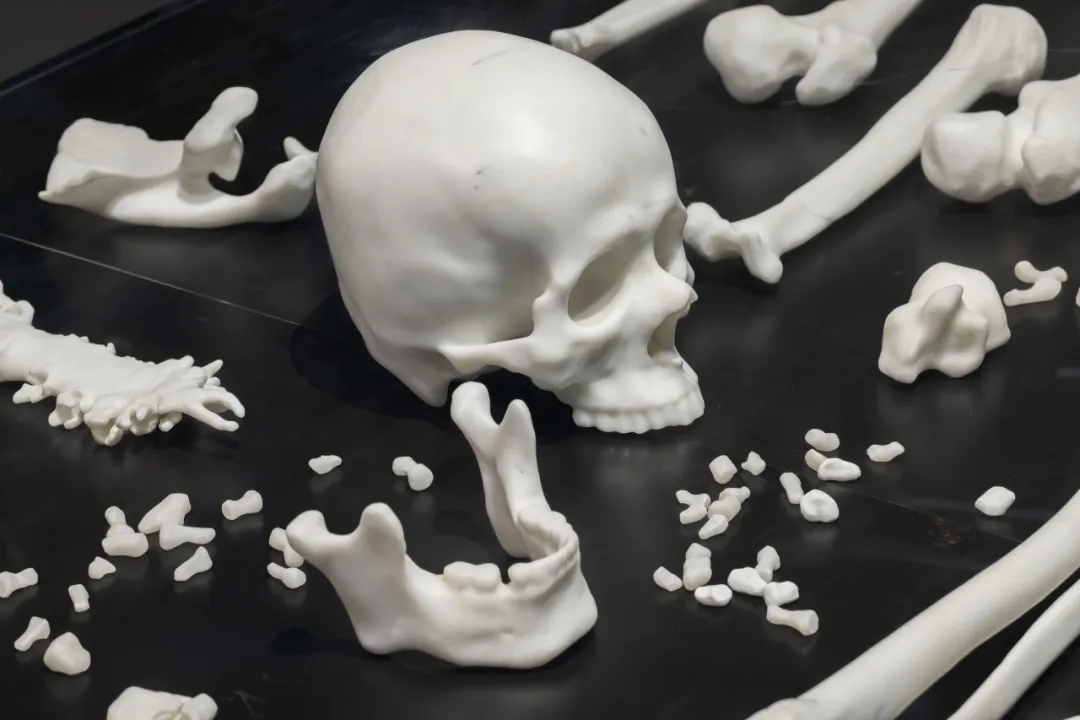

在《器官与骨头》(2019)这里,我们看到的不正是最标准、最直白的“无身体器官”[2](O.w.B.)吗?与其说这里是一片身体的无政府主义废墟,还不如说,呈现在我们眼前的纯粹是身体的组织架构图,是单纯的形式,而非实体解散后的碎块。因为,不要忘记,这些散乱漂浮着的器官不仅被切断了外部关联,也同样从内部被掏空了,掏空它们的正是那高贵的卡拉拉大理石——而器官的内部,在极大程度上远比其外部更加重要。脏器的天职是承载和运输物质。现在,它们同时失去了外部和内部,既不能被任何东西包含,也不再能容纳任何东西,血管不再容纳血液,肠道不再容纳粪便——血液被调动去了另一件作品中,而排泄物则不被承认存在过。在另一件作品《19-B004》(2019)里,一段完整的人类大肠同样由白色大理石制成,并且是实心的。是否可以认为,大肠内的排泄物也被那种洁净典雅的石材所指代了?这足可以称得上一种极致的“卫生”了,虽然也伴随一种隐忧:从今以后我们将分不清大理石和粪便。在张培力这里,表现身体就是要对身体进行消毒,对代谢和循环进行一劳永逸的否定,从而得到一具永恒的、不生不灭的身体——哪怕是以最终失去身体为代价。

张培力的身体是政治性的乌托邦躯体,而这样的身体冒着一种极大的风险,因为我们几乎已经来到了这一步:发现这些理性而永恒的身体器官已经初具一件优质商品的雏形,它们似乎完美地满足了夏洛克的标准,可以论斤论两地待价而沽了。正如前面已经点到的,在这里,如果我们用尼采来覆盖莱布尼茨式的极端理性主义,或者,再用马克思来覆盖一次尼采,事情的底色就会显现出来——这种理性的分化与量化,难道不就是价值化吗?而《器官与骨头》或《全身的骨头》(2019)中那种琳琅满目的铺陈方式,不也正是商品——不管是展柜中的珠宝首饰还是肉铺里的各色肉类——所特有的吗?

张培力“2011.4.27—长期”个展现场

2024年,泰康美术馆,北京

摄影:杨灏

不过,还有另一种情形在向我们提示量化身体的必要性,那就是医疗的语境。如果我们结合另一些作品来看,比如,在《关于肺、胆囊、胆总管、动脉血管、肺动脉管、肺结节的数据》(2019)或《影像报告》(2019)那里,这一点就变得更明显了。相比于《血液总量》或《脂肪总量》,在这里,我们得到了更多的、过量的数值,而且前者与不同,在这里,数值只是数值,它们并不表现为物,而是写在纸面上、被故意生硬地排列了出来。在《影像报告》中,我们则看出了张培力对身体之“抽取”的原初场景——那种既可以将身体内容外化出来,又不表现任何损伤的“抽取”,实际上就是体检的变形,它之所以无害,是因为那就是医疗的梦想;血液、脂肪和水或心脏、肝脏和胃之所以可以被抽象地调取出来,也正因为它们是一场体检的对象,或者说,它们不是血液、水或心脏,而只是体检报告上的一个个指标。

因此,我们不得不对大多数(可能也包括艺术家自己的)评论作一次局部修正:呈现在展厅中的根本不是什么解剖,莫如说,我们在这里看到的是一份巨大的体检报告。解剖与体检间的差异既微妙也具有决定性:前者意味着死亡、破坏,因而也意味着生存,而在后者那里,我们并未看见任何身体,我们所看见的从头到尾只是对身体一遍又一遍的拟像。

张培力,《30 × 30》,1988年

单频录像,32分9秒

于是,我们就在一定程度上将张培力的身体从辖域式(territorial)的机器中解救了出来。现在,既不能说它是某个纯粹脱离实际的虚拟档案,也不能说是被货币化了的可怜身体,至少不完全是。这是因为,体检虽然只提供现实的副本,却包含着对现实身体的巨大关切,再者,体检也并非为了售卖身体,当然,大可以说医疗本身也是一种施加在身体上的政治,但无论如何,这种治理术指向了一个更加戏剧化的点位:疾病。八十年代末,肆虐杭州的肝炎病毒深深影响了张培力。那时,中国的公共卫生系统正迎来转型,而艺术家也更自觉地抓住了疾病的隐喻。这是一切交汇之处,一切对身体的抽象、提纯、拟像,进而净化、消毒、使其“卫生”的努力,都是为了与疾病斗争。一切努力都是在试图证明,我们对自己的身体有充分的监管、充分的控制,身体在我们的理性框架内运行,而疾病无机可乘。甚至可以说从头到尾都是洁癖在作祟。也就是在这个意义上,《30 × 30》(1988)、《(卫)字3号》(1991)同其后的那些器官装置才体现了相同的关切——粘合一块打碎的镜子或是清洗一只鸡,这些可以说是幼稚的创作动作,也都透露出独特的歇斯底里腔调:在前者中,艺术家试图使丧失秩序的物质重新回到有序状态,然而失序本就是他自己造成的,我们在录像开头已经看到他有些笨拙地打碎镜子——实际上,那两个相乘的整数“30”不正是后来那些立方体的预兆吗?当艺术家试着将血液、体液或脂肪铸成一个个方 块时,他也许会不断回忆起最初那块镜面。从这个视角看,血块的简洁来自一种真实的工业标准,而“13”听上去也更像“30”的回响;而在后者中,通过将人类的“洗澡”行为强加于动物,艺术家一方面表明鸡是不卫生的,另一方面也默认了,这种关于不洁的观念本身也只是他自己主观上的一厢情愿。想要得到一只卫生的鸡、一立方纯血,或是把一磅人肉从债务人身上像从自动提款机里那样提取出来,本质上都是同一件事情。

张培力,《(卫)字3号》,1991年

单频录像,24分45秒

借由疾病,我们看到了一种新的指涉身体的可能性,并且,是一种颇有希望的可能性。这样说是因为,关于身体,当代艺术已经提供过足够多的表达,却总是差强人意。正如张培力这次个展最初呈现出来的那样,倘若不假思索地把每一个与身体相关的意象都认作身体,那么,我们最终得到的,与其说是身体的若干种可能性,倒不如说是身体的所有不可能性——不管是血肉含量、器官复制品、体检数据,还是作为医疗用具的塑胶手套,都已经远远脱离身体,过快地呈现为了关于身体的普遍性描述了。也是在这个意义上,身份证件的出现(《护照和签注》,2016;《密码》,2019)就成了一件水到渠成的事情。因为本质上,那些具象化的器官和身份证号码一样,都只是对于本人身体的无差别规定(gleichgültige Bestimmtheit/indifferent determinateness),一切只是代号,无非是对身体依次使用各类修辞——器官作为提喻、手套作为转喻、证件作为隐喻等等——后输出的合理结果。果真如张培力自己所说,这场展览体现了一个“找自己”的过程,那么我们应该补充:这一过程是通过一种排除法完成的。因为这场搜寻注定无果,每一次寻找都是碰壁的。当代艺术关于身体的探索也大多以这种方式落空,那些对性别的展示、对器官的无数种诗学变形,那些对身体施加福柯式规训的自虐尝试,无一例外都错过了有血有肉的身体——不管它们呈现的场面有时候是如何地血肉横飞。我们就像那个流行的哲学隐喻里的科学家,掌握了关于色彩的一切知识,本人却是个色盲。

至少需要回忆起一个现象学的视角,然后意识到,第一人称的身体是从内部而非外部经验到的,它无关于器官的形状或是伤口的深浅,而是意味着视角的限定、时空转换的基点,以及疼痛与快感的可能。简言之,从内往外看,身体是一切非身体之物。正如从里往外看,相机镜头的焦距并不是它本身的长度,而是呈现为照片畸变的程度。我们通过影像效果体认视角所在的那具“身体”。身体就像一件外套,被反穿在了我们身上。关于身体的探索是一场道成肉身的考验,它几乎不可能通过展示关于身体的一些图像就完成。所谓“有血有肉”的身体,并非客体性的、而是主体性的身体,并不是指那种已经被物化了的、近乎食材的血和肉,而不如说是有苦有痛的身体、有生有死的身体。

张培力,《30%肥肉,70%瘦肉》,1998年

视频画面录像装置,7分53秒

艺术家自藏

因此,虽然找自己的每一种尝试都失败了,这种失败本身却被固定了下来,因为,正如前面所说,疾病作为一个交汇点凝聚了这一切。要强迫症式地保持清洁——这一点超越了一切关于身体的当代式讨论。由此,张培力的所有失败获得了一个总体性视角,它们不再像一般我们所看到的那样,只不过表现为一堆个别性的失败案例、盲人一次又一次摸象的尝试(因而暗示,这种失败往后还会不断发生)——它们不再是一次次普通的失败,而是能够被汇总,并体现为一个终极的失败。我们认识到,要弥合主体和身体、要让夏洛克和安东尼奥言归于好,终归是不可能的。正因为张培力这样换着花样地指涉身体,这个注定的僵局就更显而易见了。不过这一次,这个僵局本身也获得了具身性,它就是疾病。

不妨回忆一下尼采关于疾病与健康的那段著名的视角主义论断。尼采强调说,虽然长期患有各种疾病,他本人却是健康的,甚至,恰恰由于这些疾病,他更觉得自己是健康的了。疾病越是侵扰他,就越是体现为一种外来的灾祸,他也更有理由断言:自己是自己,病是病。对同一个意思,普鲁斯特表达得更简洁:“病人更感到接近自己的灵魂。”类似地,一个有洁癖和疑病症的意志最终将灵魂假扮为了自己身体,从而得到了一具绝对卫生的、空想的肉体,在这之中发生的,不也是一模一样的事吗?在张培力每一个身体意象的每一次落空背后,潜藏着一种永恒的不安,这不安就是病。苏珊·桑塔格曾注意到卡夫卡的措辞——在对友人谈到自己的肺病时,他说“我的头和肺在我不知晓的情况下达成了一个协议”。关键问题是,不管张培力生产出多少病理学影像,这种密谋可能仍在继续。我们甚至还可以一口气跳过苏珊·桑塔格关于疾病的所有论述,来到这个问题的终点:疾病的终极隐喻就是身体。或者,在眼下这个例子上应该反过来:身体的终极隐喻,只能是疾病。也许只有疾病可以一边将身体对象化,一边保留其第一人称的具身性——因为功能失调,我们感觉到自己的身体,我们不再“如臂使指”地与身体合一,而是将其体验为眼前的客体;然而,挥之不去的病痛也在告诉我们,这不可能是别人的身体,因为病痛无法分享。在另一方面,绝对纯净的躯体被梦幻般地分娩出来,作为一种理想被挂在墙上。这一部分内容只能以纯虚拟的方式停留在画布上,有一些甚至不能入选同一场展览,否则就太过残忍,比如那些在由纯粹的几何形构成的泳池里、在纯净的消毒水中游泳和休憩的、本身也只是一些几何形体的仲夏的泳者们。在身体的所有失败之后,望梅止渴似地看到梦想中的那个“身体”,无疑是令人绝望的一件事。

注释:

[1]吉尔·德勒兹的术语。德勒兹认为不同器官间的分别仅仅是外在的,“器官”只是一种人为划定的分区,而通过这种区分方式看待身体,我们只能得到机械性的认识。他主张解除这种固定的区划,以便认识到充盈的、动态的身体。德勒兹的“身体”一词原本是广义的,它不但指生物的躯体,也可以指一切有机多元的组织,在本文语境中则只需狭义地理解。

[2] “无身体器官”是德勒兹为“无器官身体”提出的配对概念,斯拉沃热·齐泽克在《无身体的器官:论德勒兹及其推论》一书中为了对晚期德勒兹哲学构成批判而特意强调了这个概念。齐泽克认为,那个对事物进行区分的维度无法被彻底消除干净,而是会最终呈现为一种观念性的“最小差异”。本文比较消极地使用这个术语,比如,可以说,将人体器官统统转换为大理石质雕并孤立呈现,暗示艺术家有意无意地忽视了身体的内在差异,他更加信赖的是日常语言对身体的编码,比如“心脏”、“肝脏”或“肠子”等。