在一个多元化的时代和社会中,运动和艺术并非以宗教的形式,而是以可见可触可实践的方式——即人的方式,提供了一个整体的象征体系,供我们走出支离破碎的现实,并在实践与观看中,在对未来可能性的想象中,为此现实作出超越性的解释。

阅读更多燃烧的速度和幽灵如何在图像叙事的内部裂解、缠结,再重合出超越线性历史的非线性时间观,从而激活被遮蔽和冷却的集体与个人记忆。

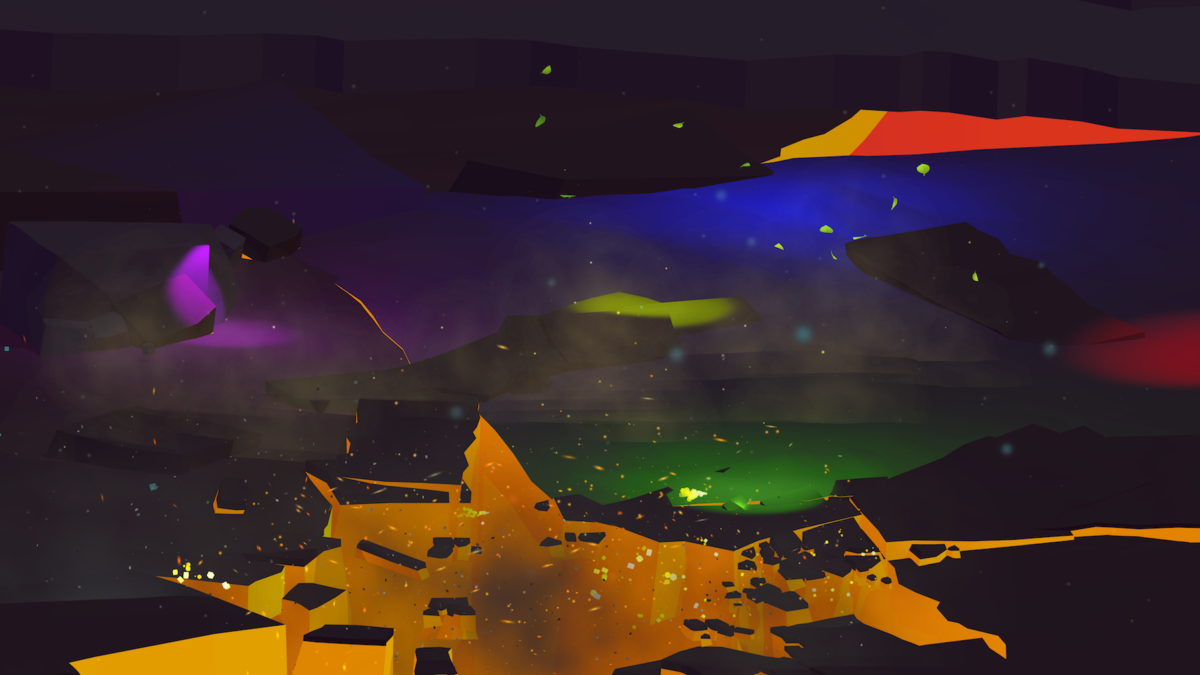

阅读更多游戏就是一个语言塑造的世界。通过游戏引擎、编程等技术语言,电子游戏的设计与制作好似在一个空无一物的虚拟环境中建构一个交互世界。但是从来不存在一个绝对的空的虚拟环境,制作者基于现实的文化和美学参考的语言早已充斥其中。

阅读更多小龙花在工作室,手持一件非洲乐器 在上海巨鹿路上经过大大小小的咖啡厅、花店、小餐厅、买手店,对着门牌号码,拐入……

阅读更多在暗玩中,每一次经历都可能是一个新的游戏的建立。游戏设计者的支配者光环消失了,这里只有玩家在游戏世界中对自己角色的重新定义,通过定义,游戏的属性也发生了根本性改变。

阅读更多“人们可能更一厢情愿地相信是自己在使用工具,而不是工具在使用自己。”这句听来熟悉的话,亦透露着苗颖对艺术家这一角色的警觉:在驯用AI的同时,艺术家能否不沦为AI牧羊人的羊?

阅读更多城市中,频繁的身体移动所带来的空间转转,让一些物品同时充当了传递和阻隔人类情绪的媒介。当隐忍的情绪达到临界点,疏离与暴力便开始在空间中显形。

阅读更多在许多层面上,乌托邦不是一个静态的、完美的蓝图;它根本就不可能如此。乌托邦是一段旅程。在途中,你身边的人帮你体悟到,你的痛苦并不孤单,也不会白费。他们既作为个体,也作为一个共同体来关心你的痛苦,回应你的不幸,而你对他们也是如此。于是,你的不幸不再仅仅是你个人的负担,而会成为一种可以推动共同蜕变的宝贵经验。这种蜕变既可小到社群中分摊租金方式的变化,亦可大到撼动整个星球。

阅读更多新村所赖以存在的外部环境变了,新村的居住主体不再是工人,继而被更复杂的人群所取代,新村曾经代表的那个理想的生活世界也随之消散。只有在向城市新居民们介绍新村的由来时,人们才会想起那颗来自遥远时空的乌托邦的种子。

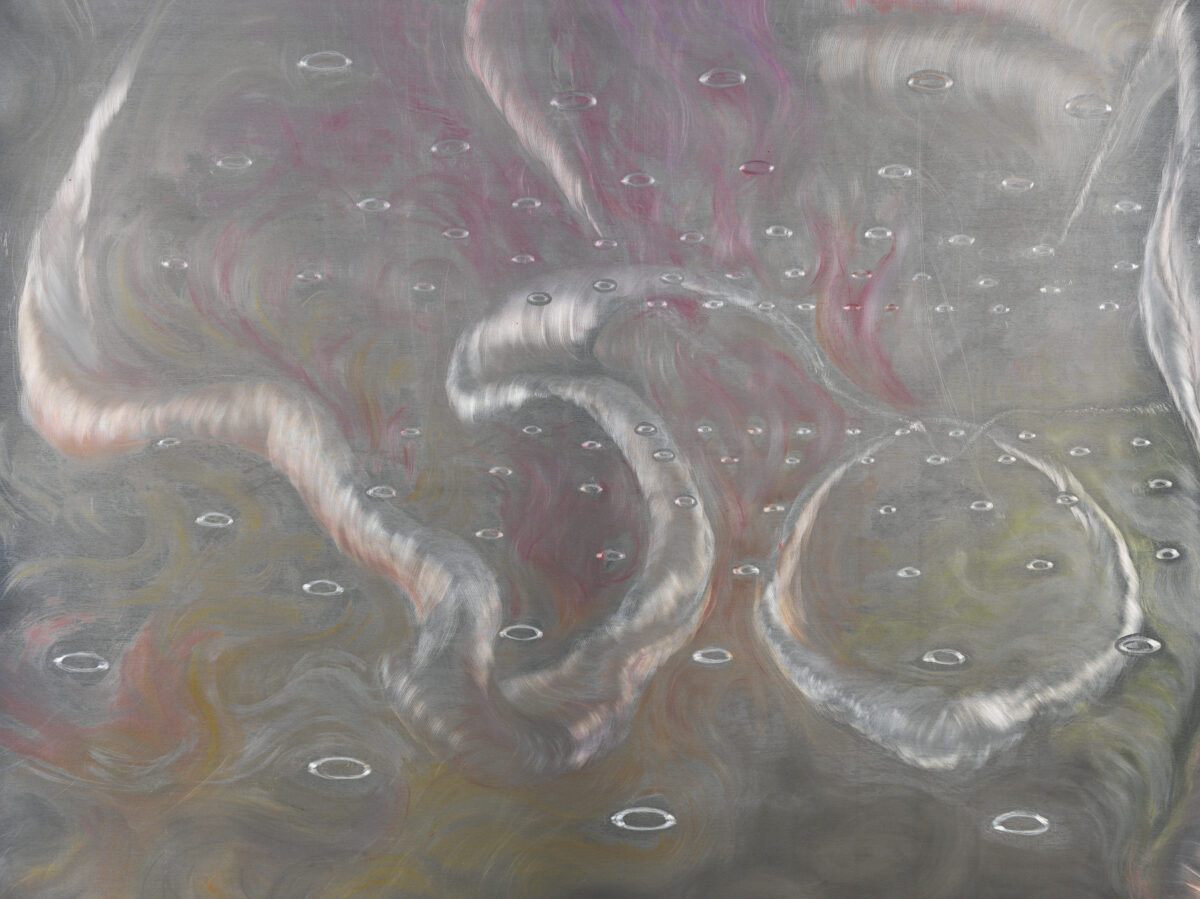

阅读更多我们不再感受到平静,而是和宇宙令人不安的涌动同在,与构成我们的力量同在,又参与着新的构成,生命因此被包容性地理解为一套既奇异又亲密的关系性和相互依赖性。

阅读更多在史莱姆中,我们看到的是流动的、即将超出我们控制的卑贱和怪诞。就像地球人和《索拉里斯星》中那片海洋的结局一样,在对未知的现实无数次尝试靠近的过程中,人类无力地将自己投射于从未知现实中浮现的史莱姆。

阅读更多从根本上来说,李燎借由《大风车》和《马路石墩》,用推迟和转移的方式,将外卖骑手极度疲惫时产生的幻觉纳入到“公共性和属于公共决定”的领域之中,这本身是一种独属于艺术的秘密诗学,却同时也是艺术家“学做工”系列中最具政治性的部分。

阅读更多或许现在正是陆平原打通实在造型与无形消息之间界限的时刻——人与物与故事与梦境与记忆,都是不断变形的容器,可以解救和收容彼此,让他们从艺术系统、社会现实暂时走远,与激烈复杂的政治现场拉开距离。

阅读更多在一个摩擦力被认可和允许的现实中,我们得以带着缜密的思考前行——不像那飞掠屏幕的鼠标箭头,而像是一位留心的旅者那从容而坚定的步伐。真正进步的希望,就寄存于这种与数字物体更加丰富的、参与性更高的互动之中。

阅读更多当政治和地方在全球体系的运行中重新确立自身,“平滑美学”将会变成什么?长期与世界其他地区分离的中国的互联网和技术生态,已成为未来数字文化的一份指南。

阅读更多以“在当下历史性地思考”为题,第15届沙迦双年展汇聚来自全球不同文化语境的150余位艺术家的创作,力图将此节点标记为一个起点,由此回顾、校准、再定位自身与海湾地区文化脉络、全球南方及“后殖民星群”的联结,并从跨越国族的“临界叙事”进入,重启后疫情时代有关迁徙、流散、移民等话题的对话与再思考。

阅读更多“看上去平滑”的艺术,会具有一种双面间谍的潜质——它们既顺从又反叛,既打造平滑的表面,又在内部对平滑加以克服?

阅读更多疫情阔别两年后,本届DnA SHENZHEN于9月14日至17日在深圳市当代艺术与城市规划馆举办,带来海内外逾30个展商及特别项目:除了专精于艺术或设计的画廊外,更有数个设计工作室与品牌,以及一些慈善性或推崇可持续生活方式的项目。

阅读更多“知识的空洞很快变成了存在的虚无”,全息的头像继续说道。“在过去的一个月里,我一直怀疑我们不是真的。也许我们是被更高的存在模拟出来的,或许我们只是某个人不再在意的幻想,一个被抛弃的梦境,或许我们在一个关于未来的虚构故事里……”

阅读更多郭盈光在外部世界的嘈错声响中练习分辨自身的核心旋律,她曾一度担忧和疑虑的“脆弱”的、“摇摆”的、“女性”的一切,都让她在持续的反对中成为了一个……女性。此处的“女性”,是艺术家为了自己的价值和希望而坚守的一种灵活之物,是她与外部结构进行了双向批判性接纳与嵌合的结果,亦是她在所有共舞中都散发出的那一束“有难度的光彩”。

阅读更多