张鼎的氛围舞台

| 2010年11月19日

张鼎的艺术很迷人,但作品完成以后他总轻轻一笑,说那些都“没有意义”。他承认自己的作品应该唤起一种“强烈的感觉”,可这种感觉究竟是什么,他却从不说破。

和其他地方一样,在中国,艺术家也总是避免阐释自己的作品,故意一派单纯,以便保护他们的想法。即使在这种集体拒绝叙述的大背景下,张鼎也似乎往前多走了一步。他提出的问题很尖锐:究竟什么是阐释工作,尤其是批评家在开始纯粹臆断之前究竟能变得多么无耻。到目前为止,他的创作与其说是靠数量取胜,不如说是靠一致性动人,让任何想要讨论他作品的人感觉无处下嘴:如果他只是做些好玩儿的艺术品给公众看,为当代沙皇献上几个法贝热彩蛋,我们是否就不应感到失望?另一方面,如果我们怀疑其中隐藏深意,那就必须一心一意去完成孤独的开掘。

张鼎1980年出生于甘肃省张掖,2003年毕业于西北民族大学油画系,然后搬到杭州,进入中国美术学院就读,实际变成一个城际移民。到杭州之后,他开始拍片。2004年,他去了上海,在那里工作生活至今。

张鼎早期作品形式上接近于纪录片,主要关注边缘群体——少数民族、城市移民、同性恋和流浪汉。这条线索很快发展为一系列更加复杂丰富的多媒体装置,包括半剧院式的布景、扩音器、多屏录像等,从整体上审视了艺术作品与其所在空间之间的关系,以及观众在其中是主动参与还是被动参与的问题。

2005年,他在比翼艺术中心举办了首场较大规模的个展“大城市”,但真正的突破还是2007年在上海莫干山路50号香格纳画廊的展览“工具”。在这次展览上,张鼎首先对仙人球的隐喻和物理性质进行了一系列思考。这种充满矛盾的植物如此锐利,又如此柔弱。被切掉一半的柱状体构造里码放了许多仙人球,上方安装一排用来切割仙人球的巨大钢刀。另一件作品用莲蓬状花洒将一颗悬在半空的仙人球浇死,而带动花洒的正是植物本身的重量,类似某种酷刑。最后是一段三分钟长的双屏录像,画面上,艺术家把几个绑在一起的仙人球当作拳击袋练习拳击。整个过程令人不忍卒视——每一拳都打得毫无保留,尽管张鼎努力想保证每次都击打在同一个位置。展览另一部分由一堆老式电冰箱组成,冰箱里装满扩音器,前面放着一台按压式引爆器。当观众按下引爆器时,所有喇叭便会发出震耳欲聋的巨响。上述两部分都涉及循环系统,即吃掉自己尾巴的贪食蛇。然而,虽然解读这些作品的渠道千千万万,身处展场之中的观众仍然摸不清张鼎的艺术游戏到底为何目的。

2008年,张鼎受邀去维也纳参加了由知名当代艺术画廊Krinzinger Projekte支持的驻地项目,最终成果就是一场名为“风”的展览,当时的主题在去年香格纳北京空间的个展“定律”上又再次出现。张鼎最近的作品开始关注重复和提炼。他的创作缓慢而精准,通过实践不断反思过去走过的路。“风”展示了一段简单的木制坡道,两边安装着一对跳板。斜坡尽头,大幅宝丽来照片七零八落地占满房间的后半部,仿佛是被展览名字里的“风”给吹过去的一样。照片上有站在湖水中的双腿,有山上的树,还有蓝天白云等等,而被这些图片包围在中间的是一棵真正的枞树。现场使用人工照明,画廊空间狭窄而拥挤,虽然有色调明亮的风景照片在,整体气氛仍然令人感到压抑。我们看到的是游乐场和剧院的结合,是正在变得戏剧化的空间。通过观看,我们登上了舞台。

对照张鼎2007年的短片《大时代》,我们可以更清楚地看到这一点。艺术家在这部片子里再度回到移民主题。这是一首献给城市移民的诗歌,主题是那些从农村到城市的人们的梦想,同时也是向意大利电影导演费里尼的一次致敬。影片开头和结尾都用了厚重的红色幕布。一名衣着整齐的男子骑着一辆马头自行车逡巡于夜上海街头。然后他加入了一场老式的公共舞会,接着在一个简陋的街边摊坐下吃饭。突然镜头一转,男子赤身裸体地出现在一家肮脏的澡堂,这次他在一个浅水池里拼命往前蹬车,自行车轮淹没在水下。影片最后又回到舞台和红色幕布,呈现了对观众存在的自觉意识。

当被问及哪些人曾给他的创作带来影响,张鼎列出了张培力、耿建翌、飞苹果和小刘韡。我建议他名单范围应该更大,不仅要包括艺术家,还应有像费里尼和希区柯克这样的大导演。但张鼎纠正了我的说法,指出这几个艺术家怎样在工作中展开他们的思想。所以张鼎吸收的不是美学方面的营养,而是一种比较泛化的方法论或工作过程。但这一结论仍然无助于我们进一步理解他创作的意义。

张鼎接下来的一个大项目是《雅布莱之梦》。这件作品在2009年的上海艺术博览会上首次展出,主体由一个巨大的八角形木头框架构成,每条边都通过辐条与中央轴相连,整个构架上安装了九个屏幕,播放九段不同的录像。放在中心位置的录像显示了一只猴子像先知一样给八名演员分配角色,接着,这八名演员便开始通过饰演各自的角色描绘了人类历史发展中的若干关键时刻,例如发明测绘、发现能源、艺术、宗教和战争。表现“科学”的画面是一只置于放大镜下的鸡蛋。细看你会发现这只鸡蛋正在放大镜聚集的热量之下慢慢变熟,意识到这一点后,整个场景开始显得令人不安,就像之前发出巨响的冰箱和击打仙人球的行为一样,给观众带来强烈的情感冲击。前不久,《雅布莱之梦》经过重新制作,参加了上海James Cohan画廊的群展“泄密的心”。新版装置比原来小了很多,而且这次还专门为猴戏录像准备了单独的展示台,仿佛给这段布莱希特式的开场白赋予了一个在真实美术馆中的位置。艺术家通过这样的布景质疑了艺术究竟从何处开始。

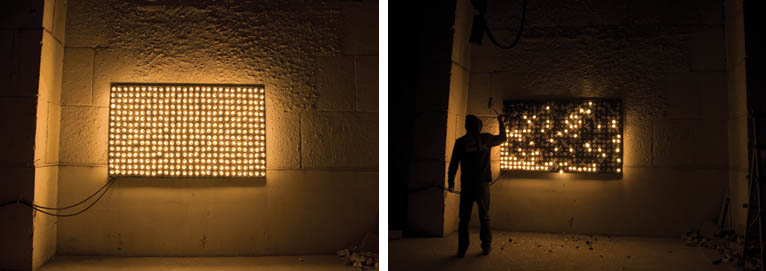

去年是张鼎最忙的一年。他参加香格纳“黑板”展的微型影像装置给人留下了深刻印象。影片记录了张鼎拿锤子砸烂安装在黑板上的一片发光的灯泡,随着行为进行,玻璃破碎的声音不协调地回响在整个展厅空间。这之后他举办了个展“定律”,并参加上海艺博会期间艺术家自发组织的“资产阶级化了的无产阶级”群展。“定律”分成两部分,第一部分是一台可怕的流水作业机器,让人联想到卓别林著名的喜剧电影《摩登时代》。但“定律”的基调更黑暗。张鼎的机器最终指向不断的自我伤害;安装的机关把传送带上发光的灯泡挨个击碎。第二部分则是“风”的进一步发挥。这一次,坡道把观众带到一片被枞树环绕、类似罗马凉廊的风景前。整个高台的形状有点像十字架,站在台上的观众再次面临恐怖的抉择:要么是左右两边延伸至虚无的跳板,要么沿着略微向上倾斜的坡度继续前行。坡度给人带来一种紧张感,走到平台边缘后往下看,眼前是一个内部装满灯泡的巨大半球,不可避免地让人感到一种冒险的诱惑。为了突显这一点,半球上方还悬挂着一个装满水的瓶子,俨然一个福柯摆,时刻都有掉下来砸碎灯泡造成短路的危险。从安排给观众的位置来看,我们就像天使,几乎可以达到上帝全知全能的视角,即所谓的“定律”,但代价必须是以生命做赌注:毫无疑问,我们终将掉到灯泡上,摔得支离破碎,受利刃和电流的折磨。

张鼎参加“资产阶级化了的无产阶级”的作品《方向不明的游戏》与之前的创作稍微有些不同。艺术家在展场搭建了一个高约一米的木头舞台,上下打光。整件作品由许多让人感觉莫名其妙的小道具组成:梯子、斜坡、盐、传统中国花园、孔雀、地毯、嵌入舞台中的小船。观众可以爬上舞台,但没有任何提示告诉他们拿台上的道具干什么。现场就像一个赤裸裸暴露于大众之前的梦,观众在其中完全处于无助状态。

这些作品的共同点在于对观察和参与状态的关注。张鼎制造的“强烈气氛”只是障眼法,真正目的是为接下来的实验做准备。在这个公共舞台令人不安的聚光灯下,我们必须回答的问题是:谁在表演?不明就里的参与者无法立即意识到他们已经进入另一个世界,从全知的位置滑入了梦境。无论是拳击仙人球还是某些作品中的暴露感,制造震惊效果的目的都是唤醒甜梦中的人们,让他们重新回到现实,这个现实不一定可以全知(全知的视角不过是另一个幻觉)。但这并不是柏拉图囚徒说的又一次翻版。艺术家以举重若轻的方式表达了他的意图:扰乱我们对现实的稳定认知,达到这一目标的手段则是把我们扔到另一个有关现实的认知里去,后者可以来自另一位观众的个人视角,也可以来自一名流浪艺人,或者“定律”和“工具”中的物理概念以及《大时代》、《雅布莱之梦》中的戏剧场景。当然这种做法类似博伊斯的创作——打破战后德国、中产阶级和保守主义者们整体上过于良好的自我感觉,让观众直面他们身上的自满情绪。

最后,张鼎的作品也许可以被看作一系列经过解构的舞台布景。风景的错置造成精神的错置,让我们与自己不完美的视野面对面,让我们看到自身知觉认识里的陷阱和瑕疵。艺术不在张鼎使用的道具里,而在意识到这一点的瞬间,在于这个混合了狂喜与恐惧的时刻。我们不小心走上舞台,就像童话里误入密林深处的小孩无法找到回去的路,直到遭遇我们的女巫,此处也就是我们自己的另一种反思。