亚洲的电影谣言:当代艺术的四个瞬间

| 2022年09月29日

“弁士”的传统诞生自一百多年前“西风东渐”的日本。西方的电影默片被引进到日本社会之后,为了让本地的观众更容易理解电影,放映时弁士在屏幕一旁进行现场翻译、配音与剧情讲解。随着上世纪日本在亚洲各地区的殖民扩张,“弁士”的实践被殖民者带到了台湾、韩国、泰国等地区,并在各地发展出自己本土化的版本—–譬如日据时期台湾的“辩士”。在任何时代任何地方,版本的衍生意味着异轨的可能。辩士的解说在电影之外延伸出独立于作品本身的意义。台语辩士曾利用语言翻译的自主空间向观众传播激进的政治主张。电影解说这一根植于殖民与帝国主义议程的实践也在此获得了自我否定式的解放。

黄英雄于2013年威尼斯双年展台湾馆白伯恩作品《时托邦》进行辩士演说现 ©白伯恩

白伯恩:辩士的台语时托邦

在这个图像过剩的时代,你很容易便对曾经看过的电影记忆全无。但这似乎并不妨碍电影解说员如此稀缺的形象,在个人的影像记忆中留下刺点。电影解说员是早期译制技术的替代方案。他们的身影出现在屏幕投影一旁,有时只见声音,不见人,但观众却有赖他们的画外音,帮助塑造电影屏幕中的影像。在今天做电影解说,意味着将视-听(audio-visual)技术的一段无声电影时代的记忆铭刻在身上。对于听众的视觉记忆而言,这种身体化的影像,又如何与移动设备和数据串流同日而语?

我对电影解说的记忆,最早一次是2013年威尼斯双年展台湾馆的开幕表演上。目前固定在图书馆为视障人士做辩士演出的台北辩士黄英雄,那年受邀到威尼斯,为伦敦艺术家白伯恩(Bernd Behr)的录像散文《时托邦》(2013)共同演出。开幕当晚,黄英雄演出台语声道,评述《时托邦》涉及的时空结构;白伯恩的英语声道则同时进行。他讲述一位时空旅人在为观众做辩士演出时的意识流,但音色更暗,像是在为黄英雄的声道做和声的贝斯乐句。

《时托邦》的时空旅人原型来自一位浑不知二战结束,遁入印尼丛林待命近30年才被发现的阿美族台籍日本散兵李光辉,在1975年回到台湾,被作为政治宣传的一段故事。一幕,《时托邦》让我们视线穿过人们的身影,看见电影院屏幕上的李光辉。另一幕,特写镜头捕捉模特身着阿美族树皮工艺做的布料,在北台湾一处知名的70年代未来主义废墟场景拍摄,重新演绎了当时李光辉被迫在阿美文化村里演出原始生活的窘境。2013年还没有原民未来主义这个说法,但现在回想起来,这幅画面以反省的角度呈现定居殖民者的种族偏见,也许折射了近五年台湾的原民未来主义热潮也说不定。

黄英雄于2013年威尼斯双年展台湾馆白伯恩作品《时托邦》进行辩士演说现场 ©白伯恩

去年在戛纳上映的《小野田的丛林万夜》(2021)同样讲述日本战后散兵的故事。不过,法国导演Arthur Harari选择专注在他们时光停滞的鲁滨逊式孤岛生活:在丛林中,延续了自然的时间,或说悬置在永久化的例外状态中。白伯恩的《时托邦》则将专注点放在李光辉从自然回返社会的浦岛太郎时刻——日本民间故事中的浦岛太郎参观龙宫,待了几天回到陆地上后已经过了几百年。这个故事真正的启示是:回到社会并不意味着恢复有秩序的时间,时间反而错位了。白伯恩翻摄了李光辉走下回国专机的影像纪录,这是人事全非的时刻。书写历史的权力已经从日殖政府移交给国民党的汉人移民政权。李光辉原名史尼育唔(Suniuo),日殖期间被改名为中村辉夫,现在他要用全然陌生的中文适应他的名字“李光辉”——光辉就是光辉国庆的意思。在这场国民党的媒体战中,面对如此陌生的镁光灯,李光辉根本不可能发出自己的声音,除非他能遇到为庶民翻译媒体语言的那些辩士。当时确实有极少数在台湾原住民部落做巡回辩士的电影谣言主义者。

白伯恩于台湾驻留期间,得知台语辩士传统中利用语言翻译的自治空间进行政治颠覆的历史;因此,《时托邦》也将作为影像俘虏的李光辉反转叙事的契机押注在台语辩士上。在叙事中,《时托邦》的时空旅者在不同角色之间自由切换:从历史上的辩士吕诉上(1915-1970),到李光辉的鬼魂,最终,故事角色回到在图书馆为视障观众讲解电影《时托邦》的黄英雄身上。

回到2013年黄英雄做现场电影辩士表演的时刻——在那场表演中,黄英雄着重介绍影像和时间的本体论关系,影像辩证着现在与过去。他的辩士风格也让人想起柏格森的影像观点:“纯粹知觉”与“纯粹记忆”的辩证。如此的解说源于《时托邦》的电影摄像风格:运用局部特写,将淡入转场的时间延长,创造出一种时空回圈的质感,每一帧镜头的起点与终点相衔接,预留给辩士诠释的空间,让人想起Chris Marker的《堤》(1962)这种“为了画外音而存有”的影像典范。《时托邦》这种为辩士而存在的影像,黄英雄进一步总结道,呈现了“时间的振动(tin-dang)”(3’03”)。

其实,台语讲振动,多半是移动之意。到底“时间-影像”的本质应该写做时间的振动,还是时间的移动?这是发生在汉字和方言语音间的偶微偏(clinamen),是台语辩士引发的影像哲学翻译难题,也将声音的颗粒感带回给影像中的时托邦。

陈界仁,《残响世界》表演讲座,2016年2月16至18日,东京芝浦住宅,摄影:莲沼昌宏 ©莲沼昌宏

陈界仁:“谣言电影”

从2011年起,台湾艺术家陈界仁陆续发展了一系列对台湾左翼辩士的论述,并且有无数个版本——这点让人想起泰国学者和策展人英贾瓦尼(May Adadol Ingawanij)对电影讲解员的英译,电影版本主义者(cinematic versionist)。结合陈界仁对辩士能够生产无数种异议观点的理解,我们或也可以将英贾瓦尼的英译诠释为:电影谣言主义。陈界仁调用的历史资源主要是1926年至1927年之间台湾文化协会的电影巡回放映队。当时,全台巡演的辩士运用俚语、方言,将原本缺乏反殖民意图的默片剧情进行重新诠释,观众报以掌声与口哨应和。陈界仁提出要关注电影画框之外发生的事件:除了“音画分离”的颠覆性影像体验之外,更重要的是这种创造性诠释引导观众生发出“无数部反殖民主义的非物质化电影”。

陈界仁 《残响世界》在保留运动十年后回乐生放映,摄影:陈又维

在2011年于杭州中国美院的演讲中,陈放映了《蒋渭水——台湾大众葬葬仪》(1931)片段,这部无声电影记录了五千人自主参与一位本地政治活动家葬礼的全程。陈界仁在映后进一步解说其历史脉络,并形容道:“我先暂时权充默片电影解说员,对这部影片提出我的片段想象与‘曲解’”。他的辩词着眼于1931年的纪录片行动,如何在五千多位参与者心中形塑出无数不同样貌的记忆电影,这样的数量让殖民当局没有机会禁绝。在2012年台北双年展的杂志文章中,陈界仁则借用庶民传唱政论歌谣的传统,进一步发展出他称之为“谣言电影”的策略,思考草根影像生产如何介入统治机器;这一次,他让读者设想日警在电影放映现场走向屏幕,叫停辩士表演的场景。此时,殖民警察成了被观众凝视的图像,也是印证辩士反殖民言辞的龙套角色。

郝敬班,《被嫌弃的风景》,双频道录像,43’44”,2018/2021 ©郝敬班

郝敬班:弁于殖民风景之畔

北京的影像艺术家郝敬班从2018年起,对日本支持在中国东北建立的满洲映画协会展开一系列影像研究。满映在战时一度是亚洲规模最大的电影公司,政权移交后又成为左翼制片的大本营。其中的一部作品《被嫌弃的风景》(2018/2021),她邀请日本弁士片冈一郎合作,为她的电影研究做弁士表演。片冈弁士仪式般地步入讲台,一旁的大屏幕放映着黑白胶片拍摄的当地风景片段,而片冈弁士剧场式的念白,让人有种自己也回到了闯关东的时空错觉。随着双频影片交替呈现满洲映画拍摄的东北风景,做电影解说的其实有两个人,片冈以30年代描写满洲的日本诗歌为脚本,构筑出自然主义投射下的拓殖风景;郝敬班则尝试还原当时的电影人对此片风景的理解——零下30度的寒带气温,让此处的风景得以逃避电影胶片的捕捉;这些电影人面对东北广阔风景和平直单调地平线的挫败感,以及交接给左翼政府以后,面对新的美学标准的无所适从。郝敬班的镜头时而凭借电影院中折射的黯光刻画弁士表演的神情——这些色彩渲染的手法,让人想起她早期的舞厅系列作品,利用舞厅的人造色光打乱电影空间中的时间感。她的镜头也凝视弁士的身体面对巨型屏幕的对比。而在片冈弁士的讲述中,他也注意到这些历史影像中,自然景观与人物的不成比例。片冈将片中拓垦的移民者比喻为“异物”。让你想起前面的片段中,片冈如此解读弁士表演与影像的对抗关系:弁士亦是屏幕影像外的“异物”。

随着这个项目展开的另外一组影像作品——《三浦先生扮演甘粕正彥》(2018)——邀请资深的抗日剧演员诠释主持满洲映画的电影人。随着三浦研一在采访式的影像中诠释了甘粕正彥这位有特务背景的电影人的悲观主义心理,他也谈到抗日剧在日本意外地受欢迎。相较于抗日剧夸张、低俗的剧情,几乎没有个人性可言,三浦也谈及演员生涯的心路历程,让人想起片冈弁士在访谈中提及在北京的抗日片辩士表演经历。某种程度上,郝敬班邀请三浦出演,也许堪称是针对中国大众文化里的反殖民记忆进行的弁士解说。而郝敬班这两次与日本表演者的合作,仿佛在提示:被官方嫌弃的满洲映画历史,是一种偏执否定,也因为这段历史理当不存在,顺带勾销了解殖民的书写直面批评的路径。片冈弁士站在殖民影像的银幕之畔,这样的画面是郝敬班绕着难题工作的方式。若非如此,何以书写被既有限制填满的一段历史?

何锐安,《太阳、汗水,日光女王:一次远征》,Kochi-Muziris双年展表演讲座现场,2014 ©何锐安

何锐安:“电影讲座”的影迷情节

新加坡艺术家何锐安最初为人所知的项目是2014年在印度的Kochi-Muziris双年展上的开幕表演《太阳、汗水,日光女王:一次远征》(2014)。讲座以来自温带的殖民者面对热浪和汗水的历史,描绘出殖民项目背后的“太阳无意识”。他对殖民汗水形象的分析,甚至让一些论者感叹是“殖民巡回讲座的高明谐仿”。殖民讲座盛行于19世纪的英国,讲者搜集异域情调的图像,为欧洲中产阶级建构一种早期的全球化的想象。这点也有助于我们认识到,电影讲解除了作为一种传播信息的技术以外,也彰显了读取信息的权力。

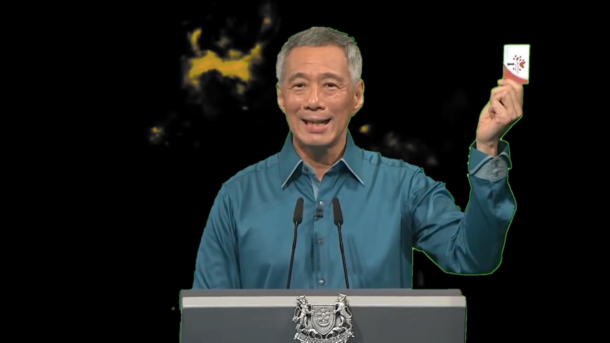

何锐安,《Screen Green》,40’38”,2015 ©何锐安

在录像装置《Screen Green》(2015)中,电视的设置让何锐安站立在绿幕进行解说,谐仿了新加坡总理每年度的国庆演讲总会站在绿幕环境中。他分析,新加坡的政治生态倾向于将城市绿化看作类似屏幕去背技术的手段,旨在遮蔽权力干预的面庞。借由花园城市的自我标榜,整座城市如一个巨型的绿幕摄影棚,全无政治参与性可言。对他而言,当代的“影迷情节”(39’49”)需要做的正是寻找看似自由的绿幕背后隐藏的限制。在2016年左右,何锐安有一阵子使用“电影讲座”(cinélecture)的说法定位自己的工作。他也将自己的影像解析工作放入日本、泰国电影解说员的历史视野里。他形容,历史上的解说员是帮助无声电影流通于不同地区的“方言”(vernacular),能够“让电影形式内爆,从而质变成一种伴生电影”;解说员的视野也有助于重新观看电影机制的历史:“电影院自1930年代以来,几乎没有什么变化。即便是3D影院,也是单屏幕配置”。

比起解说员的怀旧与媒介考古质感,何锐安的电影解说更注重正在兴起的感知技术。这点提醒了我们:当年的解说员站在前瞻技术一旁,也被赋予解释电影机器运作的任务。在何锐安时长达一小时的表演讲座《DASH》(2016)中,他关注到全球化的数字金融政权正在转化殖民的视觉遗产——从西部片常见的地平线视野,到行车记录器预录事故图像,两种观看模式正在发生典范转移。他也着力分析各种风险管理的形象塑造,从黑天鹅到风险管理分析师对电影《星際迷航》的解析。何锐安的工作让我们看到,正是因为新的技术媒介于大众而言有种异物般的陌生感,才引发影像解说的媒介运动。

吴念真《多桑》(1994)中,父亲Sega借口丢下男孩主角走出影院,去酒局的一幕。© 龙祥时代电影台

但闻人语响:出走的电影谣言主义者

现在回想,人生最初一次遭遇到辩士,原来还能再向前追溯到吴念真导演的《多桑》(1994)。小时候还不懂台语,模糊的印象中,整部半自传电影的暗调子非常窒息、沉闷,电影没播完,我爸已经将我带走。隔了近20年再重看,这才后知后觉,最暗的场景就是开场,矿工父亲带主角男孩进影院,电影辩士的一幕。在60年代的山村中,播放日语片仍有赖台语辩士做现场配音。这次重新看一次影片,才有机会仔细寻找辩士的身影。电影中,辩士躲过了正反打的镜头捕捉。而奠定这个名场面的,是他的声音表现:台语的庶民质感体现在他忙着为不同的电影角色配音,间或提醒观众至票口接听电话,还一面向观众推销冰棒。多桑接了电话就出去了,直至散场也没回来。男孩一人等到散场。这场戏也是吴念真遭遇电影的原初场景。

台湾文化协会活动写真大会,1920年代 © 林章峯

我最初对辩士存在的视而不见,也许说明了辩士的电影的声效本质:仿若听见过(déjà entendu),其形象如此容易错失,只有再度回头找寻时,透过方言,才终于看见。郝敬班的影像档案工作,总在回头寻觅,并且内在于在她寻觅的文革时期的交际舞舞者、VHS舞蹈录像带、满洲映画的老胶卷中。她在逆向幻觉(reverse-hallucination)中,用电影讲出一批无声群体的时空坐标和他们专属的小众语言。片冈一郎将弁士理解为一种外于影像的异物,是电影的副本,非常贴近电影学者杰弗里·迪姆(Jeffrey Dym)对日本弁士的理解。相对于此柏拉图式的异物说,何锐安在“出走电影:何子彦四部短片”(2013)一文中,他以东亚研究学者水田尧(Akira Mizuta Lippit)的“外延-电影”(ex-cinema)说法来谈解说员(声音)之于银幕的纠缠;电影总是从外面借东西进来,所有电影的生命都是外延的;反之,如巴赞(André Bazin)所说,银幕中的景象无限延伸到外部,景框反而是为了限制银幕这个向外的异物。

何锐安《Screen Green》谈论绿幕修图技术在边缘留下痕迹的一段视频。2015 © 艺术家

何锐安论道:外延-电影是“里朝外,是向外的书写,一种扩写”。黄英雄为视障者创造电影,也许可以说他是从辩士典范中“出走”的“外延-辩士”。生于40年代的他之所以开始辩士工作,是因为儿时观看辩士演出的声音记忆回溯。相较于吴念真的电影原初场景(primal scene)是视觉创伤,黄英雄的电影初体验是种听觉疗愈。白伯恩则注意到另一种声音和银幕的关系:从辩士看电影史,戏剧(歌舞伎、布袋戏、盘索里)的影响一直都在里面;电影的诞生因此并不简单等于它与剧场遗产的激进决裂。沿着这样的线索,我们可以根据陈界仁谣言电影的说法,重新扩写一种谣言电影版的电影诞生时刻,时间就定1926年,台湾辩士为大众创造出无数反殖民电影记忆的那一瞬间。许多关于台湾辩士活动的研究,都引用了一张台湾文化协会辩士卢丙丁留下的活动照,其中,银幕因为室内摄影的闪灯而一片空白。相较于何锐安在《Screen Green》中注意到绿幕技术中,围绕着人物外缘抠不去的一道细细的绿边,“暗示着思考的边界和局限”,这幅谣言电影诞生的决定性瞬间,空白的布幕暂停欲望的投射。我们注意到这一瞬间被闪光灯打亮的观众,还有银幕之畔的反殖民辩士,即电影谣言主义者。

注释

[1] 我将电影解说员依照使用者的脉络区分为:中性:电影解说员,日本:弁士,台湾:辩士,以及更强调其当代创造性的电影谣言主义(cinematic versionist)。殖民的电影解说员地理分布的差异,见:刘勇,“黑暗中的声音:作为叙述者的电影解说员”,《符号与传媒15》,2017年第2期,205—214页。中国默片现场配音:张伟,“默片时代的配音与配乐”,《西风东渐:晚清民初上海艺文界》,台北:要有光,2013。页:65-69。旧中国左翼组织的苏联宣传片讲解员表演方法,参考:Robert Leach, “Professor Te Ki-to”, in Sergei Tretyakov: A Revolutionary Writer in Stalin’s Russia, London, Oosterhout: Glagoslav, 2021. 抗战时期四川、北京、香港以及泰国观看电影解话的经历,见:李翰祥,“观众口味很难捉摸”,《南洋商报:视与听》,1981年8月10日,版30。韩国辩士反抗警察审查的经验,见:Areum Jeong, “How the Pyŏnsa Stole the Show: The Performance of the Korean Silent Film Narrators”, Journalism & Culture Research, 2018. 25: 25-54. 感谢Ayoung Kim指出的线索。片冈一郎提及泰国的日资影院也有电影解说员。见:郝敬班,《被嫌弃的风景》(2018/2021);另见:May Adadol Ingawanij, “Figures of Plebeian Modernity: Film Projection as Performance in Siam/Thailand”, Southeast Asia Program Bulletin, Cornell University, Fall 2014.

[2] 如果《小野田的丛林万夜》拍摄小野田离开菲律宾后的生活,才有可能让观众看到电影外的真实情况,即:小野田饱受争议的军国主义言行。感谢王博指出的线索。

[3] 1937年起,何基明于原住民部落做教育电影的巡回放映时,刘立意担任辩士,见:林慧羚,“寻找何基明:台湾第一部正宗35厘米台语片导演”,《传播研究与实践》,卷7期2,2017年7月,页235-261。

[4] 对于谣言一词,陈界仁借其中文原意“民间流传评议时政的歌谣或谚语”,引申为对统治叙事进行创造性干预的诗性歌谣。Chen Chieh-jen, “Yaoyan Films and Strategies”, Death and Life of Fiction: Taipei Biennial 2012, Brian Kuan Wood, Anselm Franke eds., Berlin: Spector, 2014. p. 114.

[5] 版本主义的说法将焦点放在巡回放映至偏远地区的观众。她近年的相关研究进一步将巡回放映电影的实践放到多物种交流的视域中,见:May Adadol Ingawanij, “Stories of animistic cinema,” in Antennae: Journal of Nature in Visual Culture.

[6] 陈界仁,“从《蒋渭水——台湾大众葬葬仪》纪录片,谈影像与声音从翻转到质变的行动”,《当代艺术与投资》2011年6月,页36-45。

[7] 陈界仁,“从《蒋渭水——台湾大众葬葬仪》纪录片,谈异议音像从对抗策略到再质变运动”,《艺术观点ACT》2019年1月。http://act.tnnua.edu.tw/?p=5687

[8] Chen Chieh-jen, “Yaoyan Films and Strategies”.

[9] 李道新,“满铁时事映画中的王道乐土论述”,《中国电影史研究专题II》,北京:北京大学,2010,页46。佐藤忠男,《炮声中的电影——中日电影前史》,岳远坤译,北京:世界图书,2016,页1。

[10] Kevin Chua, “Crownless Power, or the Global Domestic”, Spielart Magazine. 2017. p. 85.

[11] Andrew Maerkle, “Interviews: Ho Rui An”, Art-it Website. 2020.6.10. https://www.art-it.asia/en/top_e/admin_ed_feature_e/209486

[12] 见:林怡秀,“解放银幕:重回影像辩士体系下的内容转译/意”,映画手民,2019年7月29日。https://www.cinezen.hk/?p=9042

[13] “The screen is the outside, or rather, the inside turned out, inscribed out – ex-scribed.” Ho Rui An, “Outing Cinema: Four Short Films by Ho Tzu Nyen,” Pythagoras, Singapore: Michael Janssen, 2013, p. 22.

[14] 引自艺术家与作者的电话采访,2022年3月。

本文作者陈玺安是驻上海的编辑和策展人,偶尔与他人共同合作发展各种艺术思辨的另类架构。