小龙花:别太累了

| 2024年09月25日

小龙花在工作室,手持一件非洲乐器

在上海巨鹿路上经过大大小小的咖啡厅、花店、小餐厅、买手店,对着门牌号码,拐入一条不起眼的弄堂,停在一栋水泥小楼前,按门铃,进入昏暗但干净的走廊,踩在木头楼梯上,一节一节上到二楼,忍不住眯起眼观察旁边的物什(比如放在木柜上的一整套《革命样板戏连环画》)。这时,小龙花的轻快声音传来:“来啦!这边这边。”我寻着声音走到二楼的角落,一抬头,发现小龙花在楼梯上方,正从门框里探出半个身子:“小心点儿啊,前两天刚有人从这儿滑下去”。楼梯的确又窄又陡,每层台阶上还溜边儿放着一只只鞋子,匡威帆布鞋、板鞋、皮鞋,对应着我脚下一步又一步的“嘎吱嘎吱”。

登顶之后,我抬起身向左一瞥,惊呼出来:这里怎么堆满了东西!而且几乎全都是木头做的!柜子摆满了大小不一的木雕、玩具以及无法辨识的奇形怪状的物品。一进门就能看到一个巨大的木头人偶,它有爆炸头、深眼眶和小眼睛,身体上镶嵌着一块屏幕。工作室里有好多书架,上面紧紧排列着各种画册,日文、英文、中文都有。墙面上挂着面具,也贴满了卡片和照片。总之,这儿好像没什么空白的角落——天花板上会垂下一架鸟笼,地板上升起喷泉一般的毛毛灯。桌子上也似乎有不同的工程在行进着,一堆剪纸,一摞书,一些散落的积木。地上溜边儿站着一列矮矮的木头玩偶,各有各的模样。

在这间大约30平方米的工作室,一些莫可名状、来自世界不同角落的物品,交杂拥攘,似乎正在交换着彼此的信息。小龙花也是一个“莫可名状”的人。他画漫画、教动画、做设计、捏泥塑、拼木偶、拍照片、淘旧货、探废墟、做艺术家书——这些事情中有的让他成为了教师,有的让他找到了一群志同道合的伙伴,有的发展成了在美术馆里出现的“艺术作品”,有的就是因为——他喜欢!他在世界里悠游、探险,碰到的宝物也会被他带回这间工作室。到小龙花的工作室做客,最先问出的一句话常常不是“你最近怎么样”,而是忍不住拿起一件东西问,“这是什么?”这间小小的阁楼工作室是许多隐秘世界的交叉之处,它又仿佛是一个创作者完整的世界,所有的经历、喜爱和好奇心会在这里找到对应之物。在这里,小龙花一直在玩耍。

小龙花工作室一角

工作室标牌上的手写字由小龙花根据20世纪美术字设计

LEAP:你是什么时候搬到这间工作室的?当时是什么契机呢?

小龙花:2015年左右,当时家里东西越堆越多了,就想要租一间工作室。

LEAP:这里有好几张桌子,可以说说你平常在工作室里做什么吗?

小龙花:我常常好几个项目一起做,在不同桌子之间穿梭。一进门这里的大桌子可以铺开很多大的纸张,可以摊开书看,用电脑,和朋友围着聊天,还有用来做切割。斜屋顶下面的桌子最近用来做“寻谣计划”上海部分的设计,我有很多剪纸、镂空之类的手工活都在这里进行,凌乱一点也没关系。另外还有靠窗的位置,这里有张小一点的木工桌。

LEAP:感觉这个工作室不会让人觉得要对工作严肃以待,而是会让人首先觉得“太好玩了”。这些玩具、器具有的是新做的、艺术家的作品,有的是你捡拾回来的。但它们一起放在工作室里之后,能感受到你在它们身上看到的共通的东西,它们像是一些野生的、不循规蹈矩的、奇怪的生命体。

小龙花:我很喜欢收集。这十几年上海因为拆迁、重建,变化特别大,会有很多废墟和旧货市场,我喜欢去寻宝。有时候在路上碰到了很好玩的,比如你面前的青蛙,就是一个老奶奶用那种很便宜的纸箱绑带做成的,在路边卖,我就很想带回来。你现在椅子上的橡胶垫子,像棋盘一样有很多方格,它是我在广西的时候发现的糖厂里用的模具。

LEAP:这些收集好像也让你和世界有很多真切的、通过物体的联系。你会觉得自己也是个收藏家吗?

小龙花:我算是一个“集宝者”吧哈哈!日本的《太阳》杂志你知道吗?(LEAP:没听过!)《太阳》是很有名的日本老牌出版社平凡社在1960年代做的月刊,后来出了很多个系列。这本的主题“集宝者”就是我们平常说的“收藏家”,但是它这里的收藏家每个人选择的线索都特别怪,比如横尾忠则收集的都是半躺着的小雕像,还有的人收集在海上和河里的漂浮物,家里还放了一条木船。这些都不算世俗意义里很贵重的东西,但是这些藏家会觉得有意思,是“宝”。

“木头人”系列,2019年

木、塑料、金属、纸、陶瓷

LEAP:来聊聊你的这间工作室吧。上次你说过这间阁楼是亲人的房子。我刚才还看到这条弄堂里的第一栋楼上有一个标识,写着那栋楼是你的外公、画家贺友直先生的故居。

小龙花:对,我妈妈一家以前住在前面第一栋楼。我外公从小在宁波无依无靠,是舅舅带到他上海来的。按外公的话说,他来上海时两手空空,“无立锥之地”,什么活都干过。因为他小时候在村子里画过年画,后来就在上海进了连环画的作坊当学徒,后来才进入了上海人民美术出版社工作。巨鹿路这片区域是出版社和文艺界人士的聚集地,他在20世纪50年代的时候在这里安了家。我工作室在的这栋楼其实最早是我爷爷家。我奶奶是一共有七个子女,这栋楼里长大,后来他们慢慢离开家,这间工作室是我从嬢嬢手里租下的。我爸妈算是青梅竹马,在一个弄堂长大,我也在附近不远的第一妇婴保健医院出生,从小长在这边。

LEAP:那你学艺术会不会也是受外公影响呢?

小龙花:小时侯我和几个兄弟一起和外公学画。小时侯培训班里还是教国画,就是“如何画牛”“如何画虎”这种系列,但是外公就让我不要看这种书。他其实管的还是比较松,因为他特别忙,没空管。但是我会去看外公画画,能直接看到一个老法师在干什么,他哪一个步骤是怎么做的,还有整个完整的过程。虽然外公原则上不允许他画画的时候别人在旁边,但我小时候比较安静一些,能看一会儿。但也只能看一会儿——勾线、白描其实非常磨人,看到我憋不住、想说话了,我就走了。

LEAP:那你自己画画会觉得磨人吗?外公会不会也教你画连环画?

小龙花:后来自己画了以后,慢慢地能体会这里边的一些乐趣。去公园的时候,外公会教我怎么写生,怎么捕捉人物,包括一些记事和记场景的口诀。

LEAP:这个方法是什么呢?

小龙花:就是把它变成关键词。就比如说你们刚才来的时候进到三楼,对吧?那就是一个赤红色斑驳的门框,门上面是有这个铁护栏的。那我的记忆可能是我下雨到家的时候,最开心的就是把伞临时的挂在这个铁护栏上,然后掏出钥匙、开锁,就很舒服。把这些场景变成这种可描述的、特别直白的语言,不加形容词,就可以把它记录下来。速写的时候,因为人很快就会走掉,你必须几秒钟解决问题,只抓最狠的特征(就比如关节的几个部位),还要把握人的整体状态。

LEAP:好厉害!这个居然是你小时候的游戏。

小龙花:对,就是一种训练法。外公因为没有正规学过绘画,所以他特别想我去系统学习绘画。但我高中和初中时在素描的预备班,其实有点不适应,会有时候翘课跑出来,但是外公还会来查岗。

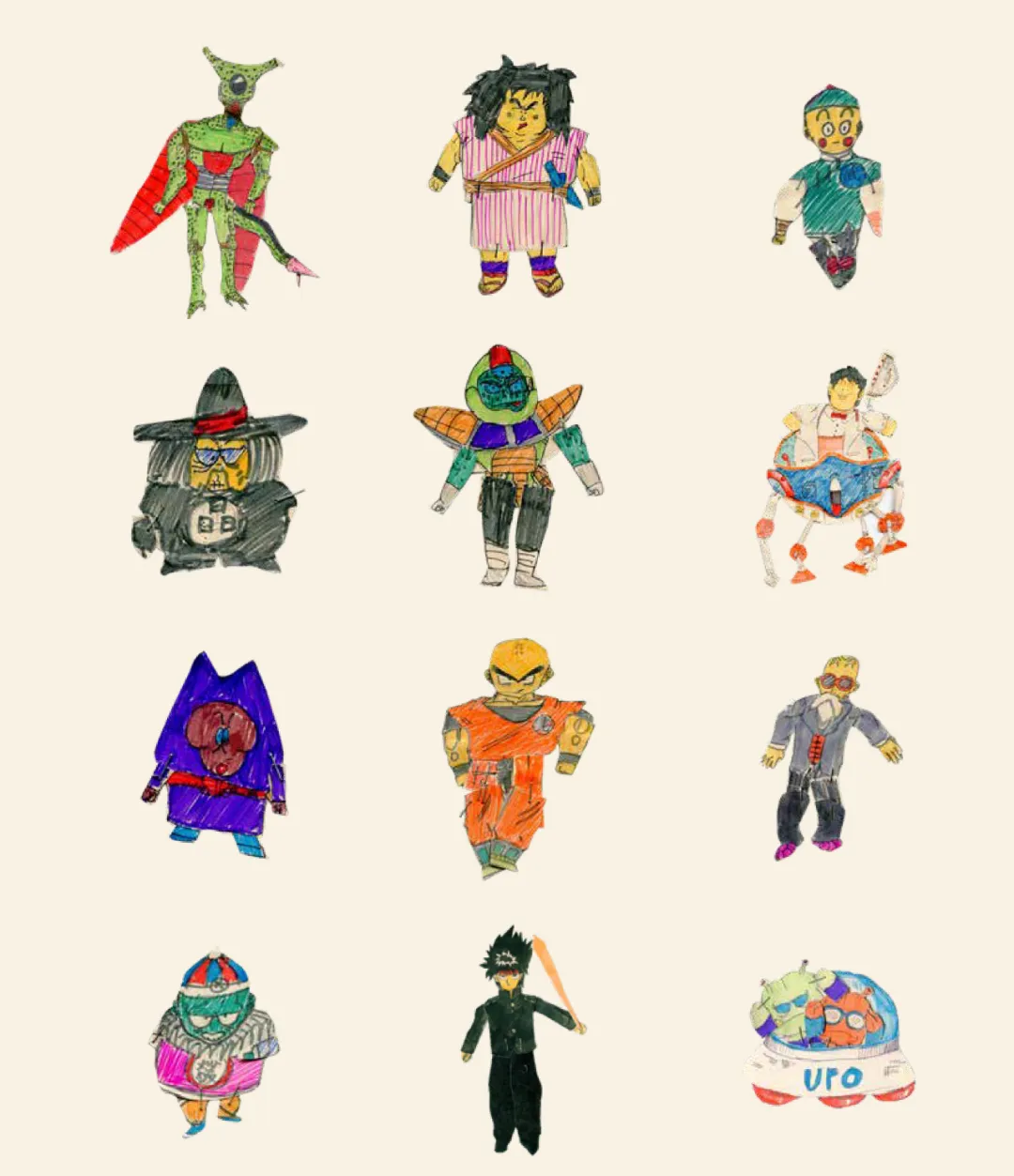

漫画《龙珠》、《阿拉蕾》、《幽游白书》中角色的纸制玩具

由小龙花在小学和初中时制作

LEAP:你大学在上海大学学了油画,这是当时最正统的艺术专业,应该也是顺应了外公的心愿?

小龙花:对,虽然我外公知道自己艺术的根源和出处(他有一本自传式的连环画就叫作《我自民间来》),但他心里一直希望自己能受过正统的训练,也希望我能如此。既然当时大家都觉得这种写实、素描是未来最好的方向,他就会让我去学,不要重复他自己野路子。这里面很矛盾,有时候他也会说,“艺术没法学出来”“学院教不出艺术家”“艺术家不一定要去学校”。

LEAP:当时你一定很难过,不过你现在的艺术创作里没有很多学院训练的影子。

小龙花:其实我一直都有自己的出口,可以给你看看!(小龙花丛柜子里拿出高中时的课本,翻开、指着中间的日本动漫风格的小插画。)当时的课本上我都画满了,会编各种各样的故事,比如一些奇奇怪怪的、同学被切成两半什么的。我还会在书里画连载漫画,都用班里同学的那些素材。而且我的书永远不在我自己这儿,比如说老师点名让我起来练念一段课文,我连书都没有——因为我的书在班里传阅。所以那时候应试的痛苦,都在这里面缓解了。

LEAP:这其实是在很困难和贫乏的时刻,用想象力让自己逃脱,而且还带着大家一起逃。讲故事好像也是一直你很喜欢在创作里运用的,很多故事也来自你的生活。

小龙花:有时候同学聚会,我总会讲起来以前哪个同学做过的事儿,他们当时穿的衣服。他们都忘了,但我还记着!我从小就爱看滑稽戏和相声,比如最知名的《三毛学生意》(1958)和《七十二家房客》(1958)。我喜欢逗乐,捕捉生活中像喜剧的部分。

小龙花工作室里的一个书橱

第二层书架上摆放着安乐安作、本秀康、Grody Shogun、日野日出志等艺术家的玩具作品

LEAP:你在观察生活的时候,就已经觉得很有乐趣了。

小龙哈:没错,我会自然而然记下来,把它变成段子以后不断地讲,还会画出来。小时候家里还有双卡录音机,可以一边说话,一边让磁带录音。我就会把自己讲的相声录下来。

LEAP:你收藏了好多,小时候也会看奥特曼这些动画吗?

小龙花:动画是我其实从小就喜欢了,特别崇拜上海美术电影制片厂的一些动画。当时外公也推崇这些动画,但他说不要看日本的东西,他觉得手冢治虫开创那套日本的动画制作都是商业模式,只是动动胳膊、动动嘴,靠分镜去做效果。但是现在反观美术制片厂的作品,我觉得它其实是美术片,跟今天的卡通或者说动漫其实还是有区别,可能就像艺术电影和通俗电视剧之间的区别。但是我一直很喜欢日本的动漫,小时候甚至还会做很多自己的玩具。

LEAP:做什么样的玩具?

小龙花:(拿出一个纸盒子,里面是他从小学到大学画在纸片上的动画角色。)小时候刚开始看到日本的漫画书,就很想买到这些角色的玩具,买不到就只能自己做。因为漫画都是黑白的,所以在画颜色什么时候也没有什么参照,很久之后才发现自己涂错了。

LEAP:这也太好玩了,留到现在也特别珍贵。你好像在很多事情里都能找到乐趣,又做得很认真。

小龙花:的确是,如果没有乐趣,我觉得一件事情就很难坚持下来。

LEAP:那学油画的时候怎么坚持下来的?

小龙花:那时候想得很简单。我一直喜欢动画,但我觉得大学四年学油画可以打基础。我能学油画里的技术,对材料的研究,还有造型能力。有了这些能力我可以干别的事儿。所以大学一毕业,我就和油画拜拜了,直接去了北京。

LEAP:那时候是2004年,你去了中国传媒大学的动画系,但并不是作为正式学生。

小龙花:我当时就说我一定不要做研究生,我一定不要再去考试了,就是想去学手艺,学动画。而且一到北京,空间就突然变大了,没人认识你,你可以做实验,尝试塑造一些和原来不同的人格。当时的北京又是打口碟和盗版DVD的天下,货源特别多,走私的、外贸的,一下子全都是没听说过的名字。我每个月就是生活费200块打到饭卡里,有饭吃了,其他的就用来买CD、碟片、旧杂志。同学之间还互相换,我看完的片儿借给你,你借给我,大家一起看,氛围就有了。

LEAP:那时候的一些碟片和杂志你应该现在也还留着?感觉你收东西的方向也特别多。

小龙花:当然留着!那时候买碟也像打关游戏一样,不仅得摸清楚哪儿有卖的,而且还得慢慢来,和卖家有来有往几回。他下次可能就会让你去门店里再进一道门,进到另外一个房间,给你看一批不同的货。当时信息带来的震撼很巨大,人就会特别钻进去。我感觉很多80后都会和我一样爱囤东西,可能一方面我们在文化上是挨过饿的,另外一方面也是要面对笼罩在文化事物上的巨大的不确定性。可能哪一天,你就再也联系不上你一直买碟的贩子了。但好处是我们会把自己锻炼得非常敏锐,能从那些蛛丝马迹里面找到一些信息管道的突破口。

楳图一雄版本的初代《奥特曼》玩具系列与逆柱意味裂的怪兽玩具系列

LEAP:你后来回了上海,作为作者参与了漫画合集《CULT青年的选择》(第一部和第二部分别在2007年和2008年面世)和《SC漫画》的创作。当时你的漫画、插画都做得很不错,后来又是因为什么原因开始去这些三维的雕塑、装置的呢?可能还得先问问你,你怎么称呼或者定义它们?

小龙花:我查了一下,我做的这些可能叫“object art”,就是“物件的艺术”。 大概在2010年前后,当时一方面是我爱人去北京学习书籍装帧,我一个人在家、空间变大了,我就可以囤更多的垃圾(笑),没人管我,我也可以让整个家变成一个工作室。我就开始用回收的废旧木材,做一些立体的东西,希望可以摆脱原来的习气。我之前画插图太多了,但我不满足于大多数时间只是重复某些技巧。

LEAP:哈哈,结果伴侣回来之后得另找地方了。

小龙花:没错,才有了这间工作室。

LEAP:当时怎么想到做“大迁徙”这个系列的?它们更像是一些不存在在这个世界上、你造出来的奇怪生命体。

小龙花:我一开始像拼积木一样把物料凑在一起,有点像凑一个造型。当时拼出一种动物、一种人形,就很得意了。但玩了一阵子就会看到这条路线的尽头,就会觉得这还不够好玩,还得设置另一个游戏的方式。“大迁徙”就是从这个里边长出来的。

LEAP:这里有一些意识,就是不让自己做得太过熟练。你的很多作品也有点像“demo”,不会追求特别漂亮的状态。

小龙花:日本有一个替代性的艺术学校叫“美学校”(Bigakko),有一位从学校毕业的学生叫南伸坊写的《我的插画史 1960–1980》,就是讲到不能太迷恋快速掌握一个技巧。他说画画的时候一定要小心:“不能进步得太快!”“要小心进步!”

LEAP:你好像受日本文化的影响真得很深,而且绝对不仅仅是动漫的方面。

小龙花:日本很多出版社对一些话题的研究和历史梳理做得特别好。我感觉它们像是给了我一个望远镜,能看到很远的地方,也像是一种跳岛,能跳去很多不同的地方。

LEAP:来说说你的玩具收藏吧,你收藏了很多日本昭和时代的玩具,特别是像特摄片(特殊摄影)《奥特曼》和《哥斯拉》的系列。

小龙花:对,小时候我在电视里看过播出的《奥特曼》,是从这里发展出来了对特摄片的兴趣。

LEAP:你上次提到奥特曼这个形象其实并不是完全凭空创造出来的。

小龙花:我觉得奥特曼和日本早期的绳文人身上的刺青很像!日本还有一位造像师圆空和尚(1632–1695),他一辈子雕了几千尊的佛像,但他的佛像特别野,不像那种日本传统的、文气的雕像。奥特曼的嘴巴就很像圆空佛像的嘴形。

“大迁徙”系列,2016–2019年

LEAP:跟你聊天感觉你有好多线索和题目啊,好像哪一个都可以作为一个新方向聊下去。

小龙花:哈哈可能就没有所谓的“垂直领域”。我有很多触点,在这些点之组成的神经网络里不断移动是我比较舒服的状态。我喜欢有点模棱两可的事情,研究也是从兴趣还有自己的创作出发,这样能看到很多喜欢的事物之间的联系。

LEAP:我总感觉你好像在信息爆炸或者说后现代的状态里,你找到了很多自己拼贴和重组事物的线索。但你不会希望自己变成一个专家吗?或者在某个方面做得特别好,比方说在当代艺术里?

小龙花:不会。我从来没有考虑过我跟当代艺术系统的关系,因为没有选择去靠它生活。我去美术馆、画廊,关注的更多还是艺术家本人和作品。对我自己来说,我会更想让做出来的东西跟我的生活有关系。到最后,艺术还是种生活——不是那种杂志上宣传的消费主义的生活方式,而是很简单,你还是得爽啊,对吧?你一辈子来这儿,可以创造一个非常棒的自己的生活,能在其中获得满足。有些朋友老是说我,“你怎么活的特别潇洒”,其实我的生活里也并不是他们形容的那样。我只是没有背负太宏大的事情,扛个大旗什么的不是我的路子。当然要有扛大旗的人,但是我绝对不是扛大旗的那一个。

LEAP:那会不会想把现在尺度比较小的东西,用更大的空间、经费去制作出来呢?

小龙花:我不觉得我东西的纯度低。我可能更想做个杂家,就像张光宇一样,可以做很实用的设计,也可以做特别自我的创作,甚至不用外界去认可。两个我都想要,但是只偏一方,我觉得也不太行。有点像那种海鬣蜥,可以在沼泽和海底出没,特别冷的时候还得晒太阳。

LEAP:这样能轮转起来,两边还可以互相参照。

小龙花:是的。我很喜欢外公画的插图,它们特别逗,虽然外公有很多大部头的作品,但是我很喜欢他给报纸画的一些小故事。那些地方我觉得它构图很实验,玩得很开,思维非常活跃。即便是他的大部头里,我也更喜欢那些偏门的小人物。我觉得那是更还原他本人的一个质地的一个东西。

LEAP:聊来聊去,好像总会聊回到外公。

小龙花:的确,因为我现在很多的选择也好,认知也好,其实还是跟外公有很大关系的。我觉得他给我的最好的一件事,就是他让我不在乎很多东西了。因为我已经看到过,他已经到了很高的行业和社会里的位置,我看到过他的状态了。那你说,我还会对那种位置有渴望吗?

LEAP:外公会希望你到更高的位置上吗?

小龙花:他后来就是说,你别太累了。

————————

小龙花1982年出生于上海,目前在上海工作和生活。小龙花的创作主要探索打破现成品的形状、质感、空间,并借此发现其背后的联系和新的创作可能性,即捕捉带有质感的、或立体或平面的形状以及形状间即兴产生的关系和叙事。

贺友直先生(1922–2016)是浙江宁波北仑新碶人,但一生大部分时间生活在上海。作为著名的连环画家,他尤其以白描见长。终其一生,贺友直画过五个版本的《小二黑结婚》,承担了《山乡巨变》《朝阳沟》等等广为传播的宣传连环画的绘制工作,也在世纪之交时画过旧上海的《三百六十行》。他曾任中央美术学院教授、中国美术家协会第四届常务理事等职。2022年,上海人民美术出版社出版了26卷的《贺友直全集》。贺友直先生也是小龙花的外公。

采访:聂小依