东北:小城好汉刘小东

| 2010年11月19日

1980年代时“北方艺术家群体”出现,以舒群、王广义等画家为代表人物。或许是受东北地貌及气候影响,他们的作品大都冷峻并强调理性思考,从《绝对原则》、《凝固的北方极地》这些名字便可见一斑。艺术家们也主动将北方文化和理性精神联系在一起,使之成为一种集体宣言和创作方向,在当时产生影响并被写入历史。这些艺术家随后陆续离开了东北。

刘小东也来自东北辽宁,他的家乡是一个典型的以工业为中心的北方城镇。刘小东历来的创作几乎和他的出生地没有直接关系,没有被归入东北艺术家群体。现在他终于回到家乡进行创作,三十年后再回东北。

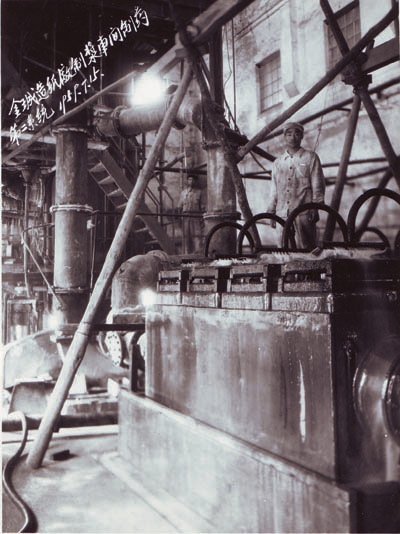

小镇金城以造纸厂为中心而建,1939年成立的造纸厂经历了日据、内战、“文革”等时期,名字也由锦州“巴尔布”株式会社、新生命造纸厂、国营锦州造纸厂等一路更名到现在的金城造纸总厂。1970、80年代,工厂经历了它最辉煌的一段时期,工人阶级是当时最荣耀的身份,一身工作服让人显得尤为神气。之后,如同全国各地工厂的命运,造纸厂从国营转为私企,工人的地位开始变得愈来愈尴尬,“职工”这个词丧失了当年那种集体主义生活的温度,整个小镇的气息也因为经济结构的转型而改变。

进了厂区大门,就相当于进入了镇子,目光所及几乎就是小镇全貌。中国移动的招牌在沿街各色店面中最为鲜亮,镇中心广场的大屏幕上则不厌其烦地滚动播出着平安保险的广告。一条坑坑洼洼的主干路没多大会儿工夫就逛到了头,再往远便能看到农田、堤坝、小片树林和坟地,高耸的烟囱朝高远的天空喷出灰黄色的烟雾,如同一枚地标。

小镇位于铁路沿线,片刻就有一列火车驶过,“神经又被抽走了一条”,刘小东说,“挺浪漫的”。旧日朋友们谈论着从前他去北京读书时要走哪条线,回来时又要经过哪里,他们记得这些细节比刘小东还要清楚。他们的全部生活都在这里,经历个人和环境的变化,不过比起他们那位“儿时玩伴”,这些变化显得细微、缓慢和封闭。他们的记忆里盛满了轶事,在酒桌上积极回忆当年;他们也按着自己的经验和理解谈论新的东西,议论这位大画家,以及同当地环境格格不入的艺术。

刘小东回到东北老家画画已经有一个月的时间,为筹备11月份在尤伦斯当代艺术中心的个展“金城小子”(Hometown Boy),他画他念中学时武术队的老师和朋友们——上班的,下岗的,当了警察的,开起饭馆的……还像当年一样苗条时髦的女子靠在台球桌边,夹根烟卷,微微带着点风尘味道。刘小东说要为自己和帮朋友活过的几十年留点证据,画他们的脸、皮肤,他们各自的家庭——黑白老照片里那些光滑的面颊已经开始变得崎岖,毛孔和斑点都在暗示着时间的行进和事件的发生。

刘小东去北京求学的故事已是人人耳熟能详,但当从前的苦涩变成了有节奏有条理的描述性语言,那些杂乱无章却生动的情绪便隐匿到叙述背后。而他的朋友们,这些被画的和被写的,照例不分章节地生活——郭强衣着恰如其分地站在自己开的卡拉OK的灯红酒绿里,十几年来涉足娱乐产业满耳流言飞语;曾经入狱的树军耷着眼角,爱不释手地抱着自己老来喜得的大胖儿子;下岗的旭子在自家客厅光着膀子露出了粗壮胳膊上的文身,旁边的餐桌的塑料垫子上摆满了似乎永远不会移动的瓶瓶罐罐。这些画面正像我们从某种类型的中国电影中所看到的,这个国家的另一种样貌,经由艺术作品的表现进入公共视线,带来了视觉上的小镇或者县城经验,既充当了作品内容,同时也影响着观看的方法,描绘和再现的语言。它引起人们的注意,长期存在却不为人谈论的形象成为作品中的主要角色,比例发生改变,凡常情感亦被放大到必须直视。但它又不能停留于此,除去记录,这些图像如何在展览开幕后不仅仅作为一种审美趣味或转眼即忘的视网膜残存成立,不单是艺术家个人要思考和解决的问题。

在局促的室内画了不少,刘小东说想画张风景。他在土地庙前拜拜,求个能在户外写生的不落雨的阴天。老天似乎总能应承他的请求,在坝上支起画架子,位置高,一片开阔;北方的绿本就硬朗,而越往北边走树叶子的绿色就越是浓稠,风一吹掀起背面的一点点白,起了变化。三个月的工程,正好由夏入秋,家乡风景在季节交替之间的变化他已经久未见过,和很多在外生活的人一样,回家只是和冬季联系在一起。

刘小东的工作方法并不让人感觉陌生,他曾经在三峡,在曼谷,在青海使用过这样的方法,现场写生,叙事、时间的介入,题材、对象的选择,与对象间的距离,和更大社会背景的牵连,故事在画框外继续钩织,作为外延物的关系和情感连同画面本身组织起了一种肌理和容量,这几乎已经成为了他的特征。刘小东从未作为一个典型的“东北艺术家”出现,他早早便活跃在北京,不过他和这里仍然保持着隐秘的关联,就像是出身的不可更改,这种脱离和关联带来了一种既疏远又切身的体验。当他把目光和身体都再次放置在家乡的环境中,所面对的除了静止的画布,还有活动着的人情,两相作用在创作结果中。

他回老家画画,朋友们全跑来帮忙,耐心地被画,不敢作声打扰。他们尊敬他在“外面”的成就,小心翼翼又尽心周到地照应他的工作,闲时也热心地给他汇报家乡最近的动态——工厂近期的事情,工人们对福利待遇的要求,某个熟人家的葬礼……这些已经和他的生活不再有密切关系,他们相识已久,但真正共同的经历却其实只在童年和青春期。“这种情谊不深不浅,他们也从来不来北京打扰我的生活,只是回老家时和他们在一起。”刘小东描述他们间的关系。

在这里,刘小东身份和经验的不纯正就像是他的普通话,一种北京用词和东北口音的混合物。还乡这个动作在中国人的观念里一向颇有深意,衣锦还乡更是农业社会的个人理想。不过现在,“回来”似乎成了个笨拙的举动,人们很难判断他是否真的自在。小地方自有小地方人情世故的规则,对于一个久在城市里生活的人来说未免难以再去一一应承,而身份的特殊又不免让人把一种不明晰的期待眼光投在他身上,家里人在说他这次回来表现比从前都好,走在街上见了人知道打个招呼。

白天作画,夜里喝酒,镇子上没有什么夜生活,说会儿话,早早便要睡,次日清早起来踢球,又开始一天的工作。小镇早上的时间比城里更让人难以安眠,喧嚣来自正在施工的新楼房,早起上班的工人,邻近中学的早自习……“在我儿时的记忆里,工人阶级永远有力量,制造业理直气壮地占据着各个地区主要街道,不知从哪天起,城市看不到制造业,看不到工人阶级,但楼房却铺天盖地,走在街上的人都像游客,好像一个军团,作战部队没了,都变成后勤人员了。”刘小东在日记里写。

对于他这样一个长年在外的人来说,没有日复一日眼见为实的积累,家乡变化总是显得突兀。哪怕早就对城里更迅疾的变化习以为常,每年回家还是会加重一种败落感,那残缺不全的“都市化”,小镇摩登,不熟练又跃跃欲试的新鲜用语,构成了此地的基本面貌,热闹和萧条保持着一种暧昧的关系,很难说人们的生活正在改善还是变得更糟。不能拿二十年前的物质条件去做比较,重点在于由全部平均到存在落差的变化——有人的生活正变得更富足,有人的生活则相形之下捉襟见肘。

在现实的小镇上,无论什么消息都能不胫而走,人们彼此熟识,也彼此监视和评判,带来具体的压力。武斗、火灾、情杀案则在肌肤之下填充着骨肉,制造出戏剧化和紧张感,再离奇也终归于合理。现在年轻人争取至少去县城生活,而留下的人照旧在饭桌边谈论着家庭和睦和朋友之情的重要,仿佛每一次提及都余味悠长,让人深感安慰,这种情感细碎又肉感,淳朴也狡猾。

但对离乡者,家乡最好是恒定不变的,可以回归,一转身立刻就能钻进记忆温厚的重影里,正像是刘小东描述的那种“情谊”,不深不浅,可信赖依托,它有时甚至不需要是种现实,可只存于想像。最终,刘小东总归还是要“回去”,继续面对他的“正常生活”和创作问题,眼前或是安稳或是不适都是临时。