交叉中的历史:东南亚艺术中的当代

| 2014年06月11日

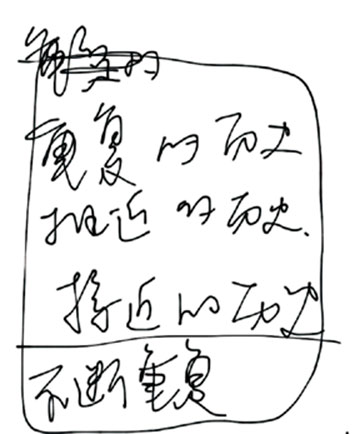

遭拒,当时的主席何和应写信批评作品空洞无物,不足以打动观众。2005年,蒋才雄将这封信复原放大为作品《才雄兄你好》

1973年,艺术家蒋才雄在一篇中文稿件中发表了自己对艺术及艺术所陷困境的思索。题为《写在第八届现代画展之前》,文中未提及任何展览,而是对新加坡当红艺术潮流进行了批判,并对开启富有活力的新艺术倾向提出了创造性构想。

作者并非以量化或描述的方式分析新加坡艺术,而是试图使其摆脱自满和僵滞的现状,敦促艺术家寻找艺术创作的不同途径,鼓励公众进行对艺术的全新思考——他认为这些新的方式方法是当代性的信号和表达——需要注意的是当代性在蒋才雄思想的核心地位。

蒋才雄呼吁艺术不应被审美趣味绑架,而要与真实生活经验发生关联。在积极应对时代变化的同时,艺术家与观众也在塑造时代。为此,他们需要脱离刻板、局限的正统观念,包括被正统招安的诸多现代观念,坚持探索的方法和怀疑的态度。在详细分析新加坡艺术趋势的同时,他也对更广阔地区和更广阔语境的艺术发表观点。譬如新加坡现代画会推崇抽象绘画,南洋艺术学院南洋画派采用的视觉图像表达,都被其批判为肤浅和僵化。

蒋才雄认为在视觉领域中有过多因素抢占人们的注意力。绘画不再占据视觉再现中的统治地位,因为其它媒介、形式和技术有能力生产更具视觉诱惑力的图像。一直把视觉性看作第一要义的绘画将失去其地位及有效性。他如此描述:

“纯粹为着被人观看的艺术品,已经不能够再满足七十年代的人的需求,视觉感受的经验,不能持久,因为能够看到的东西太多了。广告、橱窗设计、室内设计、家俬、服装、大众传媒,哪一样不是在那向人招手?一辆设计新颖的流线型汽车,何尝不可视为一件艺术品?一幢造型突出的建筑,又何尝不能视之为雕塑?所以除了说它们“有用”而艺术是“无用”的之外,以纯造型的眼光来看,当今大部分的“人造物”,都是值得一看的。只是看,不能算是欣赏,因为只凭视觉经验得来的感受,必须已存在于看者的比较之后,再产生各种感受,才会是真实的。”

在此,作者并非宣称绘画已死;他认为绘画不再是视觉表现中占统治地位的、最有说服力的媒介,绘画工作者必须对其根基进行严肃的重新定义,从而维系绘画的生命力。这一观点也被推广到艺术创作现状的其它方面。蒋才雄呼吁艺术家摆脱令人窒息的束衣——譬如,为了避免从众或被艺术类别禁锢,艺术家应该摒弃按感官知觉对艺术进行分类的欧洲传统。

这些“其它感官知觉”都包括什么?它们如何促进其所在时代(七十年代)的艺术创作?对以上提出的问题,蒋才雄作出了以下回答:一、艺术之所以为艺术,与其“完成性”无关;艺术作品总在不断发展、变化的过程之中,传统艺术的恒定、不变原则与当今艺术的瞬息变换产生矛盾;二、艺术作品不需要通过独一的物质性呈现获得存在意义。观念和思想可以通过不同方式、手段呈现,从而挑战被美术馆和画廊供奉起来的作为物质对象的艺术。三、艺术作品可以通过合作完成,作者性可以来源于多个相互作用的主体,而非唯一的、不可侵犯的作者。

文章末尾,蒋才雄指出,他提出的命题与现代艺术其实并不遥远。“现代艺术从来就不应该有界限,谁想给艺术定下一个明确的界限,无疑就是想把现代艺术带入穷境。”他认为现代艺术极易陷入无序状态,却无法抗拒此种结果,因而在某种程度上屈服于无序。现代主义失败了,但变化和进步并非没有发生!将个体从排他主义的教条中解放出来的努力,通过试验打破藩篱,开阔艺术实践的疆域,这一切都为当代艺术开了先河。现代与当代总是以某种方式联系在一起的。

短暂提及现代与当代之间纠结复杂的关系后,蒋才雄在文章结尾勉励:

“这一连串的问题,对七十年代的画家来说,是一项重大的考验,更是对当今诗人的一项大挑战。除了要放开眼界去多认识、多思考之外,更需要有足够的信心与勇气去做崭新的尝试。”

在1973年提出的这一主张,即使放到现在来看在许多方面仍有重要意义。

现代、当代和七十年代可以汇聚形成一系列屈折的交点,既引人入胜,又令人头痛。

1974年,雷萨·皮亚达萨和苏莱曼·埃萨在马来西亚吉隆坡国家语文局的大厅中呈现了一场展览,展品包括现成品、现成材料、内容不明的画布和一份出版物,或摆放在基座上,或垂悬于屋顶,或散落在墙上地上,其效果与当今的装置概念异曲同工。展品都配有文字说明,在时间和空间层面详细解释物件的出处和来源,目的在于激起人们观看的兴趣。譬如:

一张空椅子配以“许多人坐过的空椅子”的说明;

一绺剪下的头发则写上“八打灵再也市某理发店随机采集的人发样本”;

一只悬挂着的鸟笼被描述为“1974年6月10日星期一下午2点46分放生后的空鸟笼”;

两瓶打开却未喝完的可口可乐的标签上写着“两个半醉的可乐瓶”。

两位发起人的名字从未以艺术家名义出现过。展览出版物题为“迈向神秘的现实:对雷萨·皮亚达萨和苏莱曼·埃萨共同开启的经验的纪录”(下文简称“迈向神秘的现实”)。展览及其内容在马来西亚可谓前无古人,意在颠覆马来西亚艺术界。不过展览同时遵守了艺术界的诸多法则,譬如这一“经验”依然以展览方式呈现,并由时任马来西亚文体青年部文化部长的伊斯迈·赞剪彩。

时至今日,这份出版物仍被人们回忆和称颂,两位发起者当初将文本作为其计划-经验的重要呈现也得以实现。

在分析文本与展览之前,还有一个重要事件必须提及——诗人、马来亚大学文学讲师萨列·本·佐尼对展览开幕式进行了出人意料的干预:他将一份展览出版物放在地上,解开拉链撒了一泡尿。该行动可被看作被展览激发的表演性行为,皮亚达萨和苏莱曼也十分渴望看到观众的反应,但这一事件却大大震惊、激怒了两位展览发起者。尽管如此,这一前所未有、挑战社会规范的行为未能得到任何公开回应,在致皮亚达萨的信中,萨列以严肃而不失幽默的口吻详细解释了自己的态度,并认为主办方的不回应恰好体现了马来西亚社会中幽默感的缺失。他同时提出,自己的行动与皮亚达萨和苏莱曼企图改变艺术圈的雄心具有同样重要的历史意义:“至于撒尿一事,用符合亚洲人礼仪和谦逊的方法来说,我认为它在当代马来西亚艺术史中和‘迈向神秘的现实’一样具有突破性。”

由此,“迈向神秘的现实”成为了孕育马来西亚艺术话语的土壤,其程度之强、立场之坚决至今无人超越。展览出版物一语道破了马来西亚及亚洲现代艺术史的贫瘠、薄弱和缺乏原创性。文章同时指出,当代性的道路反映在由具有历史影响力和严苛意识形态的行动中。这份宣言措辞坚定,热情洋溢,观点尖锐而富有战斗性。

和蒋才雄一样,皮亚达萨和苏莱曼认为六十年代及七十年代初的绘画风潮没有价值,对其毫不理会。他们同样认为艺术中的现代观念已经枯竭。将平凡的物件作为展示的策略意在挑战艺术的商品属性,打破作为“闭合回路”的艺术行为,最终使艺术具有流动和不确定性。在此一年前,皮亚达萨曾在一篇抽象绘画的展评中拷问艺术的困境:

我们是否严肃地投身于现代主义?我们中又有几个真正理解当代的种种含义?

为了回答这两个问题,我们应该把“迈向神秘的现实”作为文本阅读。我们会发现,皮亚达萨承认自己提出的批判性理解和对现代主义的全身投入绝非易事,但他与苏莱曼已经在想脱离绝境的方法。

为了培植在历史和文化上的独特之处,又让艺术与当时息息相关,皮亚达萨和苏莱曼回避国家和民族的命题,转而追求一种亚洲性,打算以此参与“世界艺术”。他们认为马来西亚艺术的展览语境依然具有强烈的殖民色彩,空洞乏味,与传统脱节。受禅学和道家中部分流派的影响,二人推崇一种与追求物化无关的艺术,更加看重无形与随机,并提倡加深艺术体验与生活间的联系。空间、时间、行动、结果都在艺术家的创作中得到暗示,得到感知,却没有固定形态,艺术家也不必为观众提供审美愉悦。文章试图“播下思想的种子,以便马来西亚艺术家摆脱对西方的依赖”,在思想倾向上进行对欧洲和西方的去殖民化,激发从亚洲哲学的时空体验里和对物质的概念中开启艺术实践——这些是标志着艺术中的当代。

1974年12月,雅加达艺术协会在雅加达的塔曼·伊斯迈尔·马祖基艺术中心首次举办印尼绘画大展 。12月31日,在五位获奖画家的颁奖典礼上,一群年轻艺术家抬着巨大的花圈出现在台上——“沉痛悼念印尼美术之死”。这一事件大大震撼了印尼艺术界,同时表明这些年轻艺术家提出的新奇思想也是严肃的艺术运动。

干扰颁奖典礼的艺术家们 反对对印尼艺术、尤其是绘画的乏味宣传。他们的观点和对新艺术的构想发表在题为《黑色十二月谈话无止境》的文章中。他们提倡宣传和接受“符合人道主义价值,以社会、文化、政治、经济现实出发”的新思想和实验艺术,摒弃垂死的艺术法则。这一行动也激发了其它艺术院校的学生发出自己的声音,要求改变控制艺术界的权力结构。他们紧迫地呼吁变化。

“黑色十二月”的行动是否激发了一场运动?是否带来了变化和全新的创作方式?这是肯定的。干扰国家级展览对艺术机构来说是很大的打击,当然,也给“黑色十二月”带来了不少曝光率。与此同时,行动成员大多为日惹印尼美术学院的学生,他们都付出了被开除的代价。从更广泛意义上说,行动引发了热烈的辩论,支持正统与支持多元的阵营间壁垒分明。“黑色十二月”可以被称作运动的原因在于它激起了年轻艺术家反对因循守旧、尝试非正统实践、展示新异作品的行动。同样,在机构层面也可算作一场运动,因为并非所有艺术机构都与日惹印尼美术学院态度相同——万隆理工学院的艺术学院曾邀请“黑色十二月”成员在学校开设展览。

这些行动及其反应最终汇聚成为运动。艺术家们在爪哇的主要城市,如雅加达、万隆和日惹公开发表意见,宣传作品,游说民众。这些游行极富战斗性,带头的学生们往返于主要城市间,不断结队、联合,最终促成了1976年的展览“印尼新艺术”。它由十位艺术家发起,同样在塔曼·伊斯迈尔·马祖基艺术中心举办 。此外,印尼外长莫察还邀请“印尼新艺术”的艺术家在万隆理工学院艺术学院展出作品,以供观众“学习、欣赏、评判”。在此层面,“印尼新艺术”与“黑色十二月运动”始终保持平行关系。

“印尼新艺术”同时催生了“新艺术运动”,后者被认为是印尼艺术向当代的重要转向。该运动诞生的同时产生了一份宣言,题为《印尼新艺术的五点批判》,内容可概括为以下五条:一、拒绝割裂不同门类的艺术,提倡建立它们之间的联系;二、废除对“美术”的狭隘定义,对艺术进行更广泛、更包容的定义;三、去除艺术教育中的精英主义、排他主义,与社会经验结合;四、强调艺术教育中的探索性,摒弃模仿大师的教育方法;五、对印尼艺术及其历史进行深入研究,反抗西方提出的所谓普世艺术。在此,“新”的概念意在改变印尼现状和现行权力体系。

1976年,菲律宾艺术小组“统一组合”的形成过程十分复杂,因为小组艺术家都离开了原先的团体,带着不同的目标重新组合。其主要目标在于思想、计划、行动与实践都明确建立于政治土壤之上,使艺术家和艺术作品与社会产生了广泛、积极、多地点的联系,比如拒绝展厅。这些观点本身并不新颖,但“统一组合”的独特之处在于能够让人看到目标和最终结果的关联。和印尼的“新艺术运动”一样,“统一组合”是当时菲律宾一系列艺术思潮和运动的高峰,这些艺术家们也发表了试图挑战菲律宾艺术界的宣言。这份写于1976年的宣言得到了广泛发行和传阅,笔者在此仅针对相关观点作简要概括:

宣言开篇便强调艺术是国别身份与国家认同的象征;其次,艺术务必吸引且作用于普罗大众;其三,反对精英主义、排他主义和艺术商品化;其四,突出艺术作品的内容——但并不意味着彻底摒弃形式和材料,为了强调艺术的交流目的和可读性,内容必须成为重点,内容的有效性来源于对生活经验的表现。在菲律宾艺术语境中,可以用“现实主义艺术”和“社会现实主义艺术”的分类来概括“统一组合”小组的抱负。最后,大众必须有接触艺术的机会,回到宣言的第二点,就是要在共产语境中重新塑造艺术生产、展示和接受的空间。艺术家和艺术必须有在不同社会空间中进行移动的能力。