不再激进的样式

| 2014年09月11日

以今天之标准看待“具体音乐”,则更像是理想主义者的原教旨主义,提供了一种声音艺术的形态与范式。然而,后来者能否在这条道路上再度产生革命性的推进?

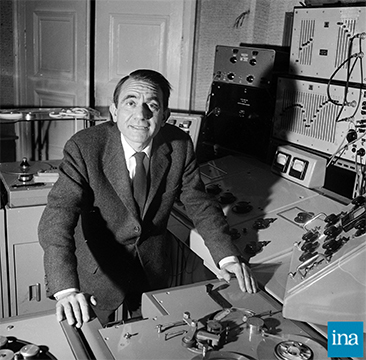

战争无疑是世界文化艺术的灾难,然而二战的战火蔓延却推进了录音技术发展,无形之中洞开音乐实验的大门,催生出了一场旷日持久的具体音乐运动。“具体音乐”大胆叛离当时主流的勋伯格12音列体系而产生了自由的可能,开启了声音的形态类型学,通过编辑再造对声音这一抽象物质进行了绘画式的组合与拼贴,使其成为了可读的、可塑型的材料。这种理论和工作方法的提出,对后世的电子音乐、广播、电视、电影音乐都产生了深远影响。“声场与视域”国际声音艺术展的呈现则是一次岁月钩沉,以具体音乐引出一段法国声音艺术的历史切片。

在开幕式的发言上,策展人詹姆斯·吉鲁东重申了“具体音乐”的重要位置及其与声音艺术发展的脉络关系。在他的策展文章中也指出,20世纪的音乐思想中应当考虑将空间的概念纳入其中。视觉艺术对声音的侵入,让艺术家不得不注意到艺术表达形式中不同感官之间的切换。“具体音乐”的创始人皮埃尔·沙费认为,“空间不是一个视觉事物”,而詹姆斯则希望通过声音自身属性中的环绕、流动形成“声场”与“视域”的共构,建立起一个更为广泛的时空维度。

在展览关于沙费的章节中,带有明显文献色彩的《三份来自INA档案的文件》回溯了“具体音乐”的诞生。其中展示了沙费录音室实验的早期习作《铁道练习曲》(1948),一段取自铁路噪音采样与乐器的录音,不断循环制造出诡异的声响氛围。紧靠沙费空间的地面放置了一台小型监视器,循环播放着作品《卷心菜沙拉》(2003)。镜中艺术家本人絮絮演唱的画面与声音如卷心菜结构般反复叠加,似乎在视觉上承接了沙费相同的逻辑。然而对于沙费而言,具体音乐的聆听必须削减其他感官的刺激,特别是削减视觉性。在他撰写的《关于音乐对象的论述》中曾提到,“将声音本体置于听觉重点,脱离声音与其发声源和意义间关系的听觉模式”。但其重要的合作者皮埃尔·亨利则反对这一感官集权,认为声音的构造还涉及有跨感官感受。

视觉空间受制于目光测量的距离,在特定空间,比如特定的建筑,声音的接收和反馈可以提供观者更加丰满可靠的认识。本次参展最年轻的女艺术家佐伊·贝努瓦的《建筑声音》(2011)则讨论了空间中运动的声音,展现出更年轻一代创作者的实践。观众可以通过耳机收听艺术家在各地旅行进行实地录音(包括人声口述)—《断续的风》、《喧嚣中的寂静》这些抽象化的诗意命名,透过聆听制造出画面感想象,很容易令人联想到新浪潮导演们的作品(具象音乐的发生也恰恰影响了大量作者电影的创作);《柯布何在?》的字面上显然指向了(柯布西耶)与建筑的关系。除此之外,墙面陈列的不同木材制作《棍棒》和铜质的《钟》则可以在想象中自由组合为一组原生打击乐器。

展览从产生意向到筹备,再到最后的实现,差不多用了两年时间,成都A4当代艺术中心配合展览最大限度地改造了展厅,以配合不同作品对环境和观看的要求。在声音的呈现方面,《此时此地》(2000/2013)可能在布展层面对一个空间的声音实现提出了极高要求。整套装置由74件单体组成,艺术家丹尼斯·凡森的这一组玻璃声音装置呈现出不同于其他作品的精巧。每一件单体的玻璃都是一个小型的扬声器,艺术家利用不同尺寸规格的玻璃制造出了音高的变化,玻璃材质的特殊音色也在空间产生清脆的共鸣音。丹尼斯将每一段音乐用五线谱描金画法在玻璃表面勾勒出来,由古老音符组成的曼陀罗带有强烈的仪式感。丹尼斯为这部乐章预留了人声的部分,可谓声音物质化呈现的极端案例。

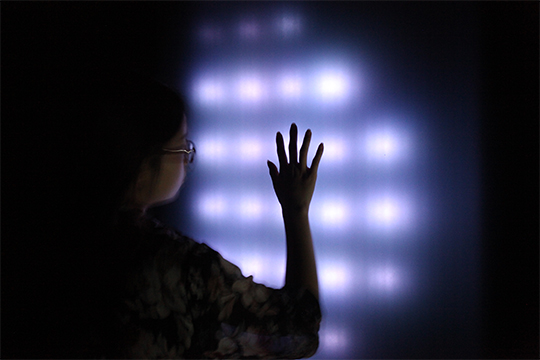

“声场与视域”整个项目来自法国里昂的声音研究机构Grame(里昂国立音乐创作中心)。在Grame这个松散的团队中,成员是临时而流动的,音乐家与技术人员共同合作完成一件作品,即在音乐家谱写或给定观念后由技术人员实现完成。某种程度上,作为抽象声音的视觉外延,装置的呈现效果不得已变得十分重要。至少互动性、声光电多少成为了中国观众的第一期待。尽管具体音乐的作品本身并不在于愉悦观众,甚至有些恼人(比如Grame联合创始人皮埃尔-阿兰·亚弗雷努的《移动音乐》(2001)中,急速的模拟钢琴的演奏以8轨重叠播放,可以想象有同时播放8部菲利普格拉斯的效果,)事实上,大部分作品仍显示出对观众的反应期许与测试—声音成为了某种“设备”, 在物理层面上进行输出与输入的讨论。

如果以今天的标准看待具体音乐,便更像是理想主义者的原教旨主义,提供了一种声音艺术的形态与范式。然而后来者在这条道路上的追索能否再度革命性地推进,抑或是以回望的姿态再度表演一场不再激进的样式,还值得我们继续观看。