伊萨·根泽肯:接收器

| 2015年02月25日

翻译 / 盛夏

艺术史学家哈尔·福斯特在2014年2月的《艺术论坛》上发表了一篇综述,详细评论德国艺术家伊萨·根泽肯在纽约现代艺术博物馆举办的展览。文章的开头就声明,根泽肯的创作历程被放在她与男性艺术家之间关系的背景下,这是一种错误的解读。因此,福斯特为根泽肯的作品重新梳理了男性艺术史的传承。在这一过程中,福斯特以35位男性艺术家和作家为参考对象,其中只提到了一位女性。(1)

我提出以上事实的原因在于,类似福斯特这样的策展人和作者,往往肤浅地将一切归结于性别差异,同时又固守这类思想,以致这样的社会问题延续。他们好像并不觉得这样做是一种认知上的失误—要知道这是深深渗透在我们的言论、行为举止和社会关系之中的,权力、阶级、种族和性别的能指已经糟糕地被具体化和编码化了。不过,幸运的是,根泽肯作为一位艺术家,她的作品制造了各种杂糅混合,打破男-女、外-内、建筑-雕塑、高-低、新-老等等二分法原则。其中,早期作品《椭球》(1976年至1982年)和《海柏波拉斯》(1979年至1983年就是如此。花哨的巨大编织针用计算机设计完成,摆明了对极简主义竖起中指。她利用极简主义的形式和实践,引入技术手段,靠计算机软件创造出超凡脱俗的外延,从而突出了极简主义的工业化生产方式。与理查德·塞拉、卡尔·安德烈和索尔·勒维特的作品放在一起,她那些明黄色、橙色的超大号编织针显得异常醒目,花哨而又巧妙地回击了做作的、在意观众的极简主义作品。

在系列作品《去他妈的包豪斯(给纽约的新建筑)》(2000年)和《给柏林的新建筑》(2001年至2006年)中,根泽肯使用那种橱柜或者窗户上常见的廉价胶合板制作了俗气且显得马虎的建筑模型。这些建筑模型参考了密斯式的几何构造,同时又好似一场不折不扣的灾难。例如,其中一件模型是用比萨盒子做出来的,上面挂了些假花和亮橙色的建筑用塑料网。

还有一个街区模型是用橙色的有机玻璃和彩虹色的机灵鬼弹簧圈玩具制作的,上面撒了一些日常垃圾的碎屑,表现愈发粗俗的城市景观。系列的题目《去他妈的包豪斯》说明根泽肯真的不喜欢包豪斯以及与之相关的现代主义大师—包豪斯的创始人沃尔特·格罗皮乌斯、建筑师设计师马塞尔·布鲁尔(设计了纽约标志性的惠特尼美术馆)、艺术家拉斯洛·莫霍利-纳吉和建筑师密斯·范·德·罗。在《椭球》和《海柏波拉斯》里,根泽肯又一次借用这些男性前辈的经典作品特征,将之放在了包豪斯的对立面,展现出一种华而不实、追逐流行的消费主义。

建筑、空间和废墟的概念经常出现在伊萨·根泽肯的艺术实践中。这并不意外,因为除了少数时间在纽约以外,根泽肯大部分时间都住在残砖碎瓦的战后德国。据说根泽肯很喜欢曼哈顿那种震撼的规模和戏剧性。2008年她在伦敦豪瑟&沃斯画廊举办的展览“ 零区”就主要展示了世贸中心及周边地区的建设方案。更精确地说,这些方案是植根于建筑理念的雕塑。根泽肯抛弃了占据曼哈顿下城由钢化玻璃和不锈钢组成的、怪兽般的企业大楼,用平凡的社区取而代之。《停车场(零区)》(2008年)是用几个塑料风扇罩子堆叠而成的,而在《医院(零区)》(2008年)中,一束假花插在一个凑合的花瓶里,然后摆在一个缠裹了镜面铝箔和淡绿色布料的柱子上,而这些东西又放在了一个推车里。《纪念塔(零区)》(2008年)由堆在一起用胶布固定的透明塑料储物箱组成,滴在上面的银漆看起来好像是双塔的钢结构正在流血。在这个充满隐喻的“建筑物”的侧面贴了几卷35mm底片,暗指坠落的人体。这让人想到了理查德·德鲁的照片《坠楼者》:一个男人从世贸中心大楼上头朝下地坠落,似乎安静从容,然而必死无疑。在根泽肯这栋模拟建筑的顶端,有两张卷起的红色塑料布,代表了北塔的尖顶和双塔之间的空间。也可以理解为这个空间分开了两种对象:建筑和人体、自我和陌生人、生命和死亡。

根泽肯的早期作品也体现了这种哀悼的情绪。《网格窗》(1990年)是一个长方形的水泥窗户,让人想起东柏林那些社会主义时期的呆板住宅楼。然而,当把窗户单独分离出来放在底座上的时候,窗户本身就拥有了一种难以置信的轻盈,变魔术一般让人觉得光明和通透。这种正式的二分法在根泽肯有关建筑的作品里被应用得相当成功。根泽肯经常横向截取对立的形式:人体的和建筑的(同步但从来不会融而为一),机械的和自然的。同时具有内在和外在—私人的和公共的—是人类固有的本质,也是建筑的本质。

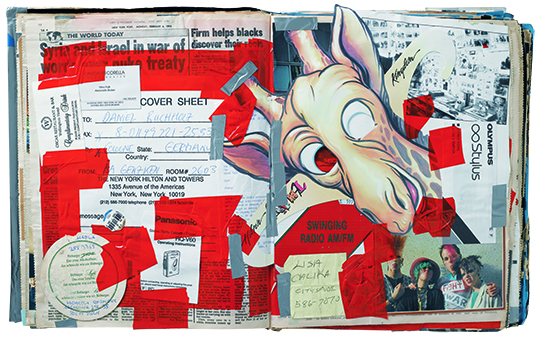

根泽肯最迷人最混杂的作品也许是那些和“接收器”有关的作品:耳朵、立体声收音机。她的户外作品《耳朵》(2002年)装饰了因斯布鲁克市政府大楼的一只打印出来的巨大耳朵,它仿佛正在倾听大楼里的对话。这只耳朵如此之大,它促使我们思考器官的本质,思考为什么艺术家选择了耳朵而不是眼睛或者嘴巴来装饰这座大楼。耳朵是人身体上唯一永久保持打开状态的“开口”,听觉与触觉一样是我们感知世界的基本知觉之一。在《耳朵》之前的作品《世界接收装置》(1987年至1989年)中,根泽肯用水泥和金属无线电天线重现了立体声收音机,表达了对沉默和代理形式的郑重思考。

当不去考虑根泽肯的作品里哀悼或者直接对抗的情绪时,就可以发现它们焕发出当代艺术中很少见的一种光彩:有趣。它们被滴下的颜料、镜面铝箔、假花和机灵鬼弹簧圈玩具所包围,从而让包豪斯看起来很无趣。她的作品让人想起常常被提到的艾玛·戈德曼的一句话:“如果不让我跳舞,我就不想参与你们的革命了。”多年以来,根泽肯在一个男人主导的领域里翩翩起舞,她的经历证明了革命最好还是要有乐趣。

(1) 作为参考对象的男性人物包括:本杰明 · H ·D · 布赫洛、格哈德 · 里希特、沃尔夫冈 · 提尔曼斯、“她的祖父,纳粹”(卡尔 · 根泽肯)、雷尼尔 · 沃纳 · 法斯宾德、布林奇 ·巴勒莫、巴内特 · 纽曼、西格马 · 波尔克等人。其中的女性人物是雷切尔 · 哈里森。