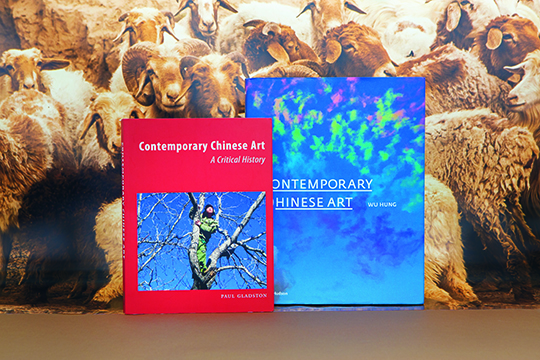

《中国当代艺术》&《一种批判的历史》

| 2015年03月25日

翻译 / 彭祖强

经历了数年有关所谓世界主义和全球视觉文化后的胡扯闲谈后,中国当代艺术作为一个独特的研究和学术对象,又绝地反击,重新回到了视野之中。这个春天(或者更确切地说,这个学期)迎来了两本有关中国当代艺术史的新著作,两者可能都最适用于学院里。历史学家和策展人巫鸿的新书《中国当代艺术》带来了一个从文化大革命结束至今的直观历史回顾,囊括了近五年来的新正统历史,例如对上世纪70年代中期无名画会的回顾、对离散群体更为广泛的认识,以及千年后的所谓“标准化”的时代,还有一些可能在几年前会被标准历史撰写所遗漏的关键事件。葛思谛的《中国当代艺术:一种批判的历史》则以观念为线索来论述中国当代艺术史,深入探讨艺术家、理论家和策展人是如何与身边的这一“主流话语构成”进行商榷的。巫鸿将论述重心放在80和90年代,而在1989年后,葛思谛那令人敬佩的学术历史则转化为了一部展览史,在千禧年后的讨论中,两位学者都没有给新出现的艺术提供太多论述。

巫鸿依据社会互动和作品风格来将艺术家和艺术事件分类,葛思谛则关注影响艺术创作的参照和借鉴,以及这些创作方式在哲学上的紧迫性和自示性。两本书都按照社会和政治活动来展开各自历史划分的体系,尽管艺术从来就不曾是大规模社会变化的一个因素。这样的一个体系框架必定会制造出一些尴尬的并列:比如大字报的历史就简单地和台湾现代主义并列在了一起。葛思谛将读者引向如何看待当今中国艺术史界的一个重要争论:中国的当代艺术究竟是作为与全球当代艺术接轨的一部分,还是一个奉行着一套本质主义—例外主义定义下的珍禽异兽。巫鸿大致认同前一种说法,尽管书中也明确表示在中国艺术中,某些危急关头对体系的一种退让,要比和国际性机构的对话机遇来得更为重要。

张颂仁近来将中国艺术圈划分为“当代”、“半官方现实主义”、“新新文人”三类,相似的是,巫鸿也用了三个互相关联的体系来回应这一问题:一个和政治事件与体系紧紧相关的“国内运动”、一个左推右扯着中国艺术家的“全球体系”,以及由艺术家在国际机构与官方支持之间建立起的“个人空间”。而葛思谛同样在他的导论中用重点着墨对中国与世界的互动过于简单认识的质疑。但这几处的辩论并无太多发挥空间,两位学者在书著中都彰显出一种“事实就是如此”的态度(而不是像高名潞那样使用本体论主导的诠释方式,后者属于艺术批评中的本质主义论的分支),其次,正如中国艺术界大部分的英文使用者,两人都停留在那些相对毋庸置疑的论述,并对其进行不断补充。由此错失了对我们所处的这一时代进行有力的分析,这样一来同样欠缺的,是对这一本质主义—例外主义论述,给艺术创作和欣赏所带来的一种心理“负担”的分析—这些立场正不断反映在国家文化装置及其所滋养的儒家法治观论述的鸡汤中。由此来看,尚未能提出的,即是以一种知识性分析来理解艺术史家和艺术家工作的平行理论。

巫鸿,泰晤士与赫德逊出版社,2014年,456页,英文

葛思谛,反应图书出版社,2014年,318页,英文