虚构的,或公司化的艺术家身份:与资本机器的破坏性共谋

| 2015年03月30日

翻译 / 东大为

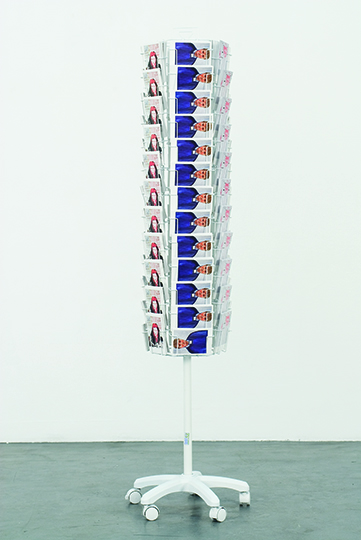

在前不久开幕的上海双年展中,一位名叫罗比·威廉姆斯的艺术家《个展》占据了一间很开阔的展厅。根据官方提供的信息,罗比·威廉姆斯是一名拥有埃及和中国台湾血统的混血艺术家,出生于柏林,目前在斯德哥尔摩居住和创作。《个展》的装置包括堆积在一起的多台老式晶体管电视、整齐叠放的数件衬衫,由白炽光灯管、亚克力假发、猫爬架等材料组成的雕塑。这些熟悉的材料似乎在提示当代艺术中一些可预知的形态—抽象又隐含某种主观叙事的装置,似乎应用了当代艺术的某种基础公式。它们毫不费力地摆出了所谓双年展艺术应该有的样子。然而,任何对罗比·威廉姆斯美学语言的解读都是没有意义的,因为这个艺术家并不存在,这些作品的作者也并非一个艺术家个体这么简单。

罗比·威廉姆斯的《个展》是由艺术家娜塔莎·萨德尔·哈吉安和柏林艺术铸造公司mixedmedia的负责人乌维·施瓦策共同发起的研究项目。哈吉安虚构了这位名叫罗比·威廉姆斯的艺术家,并委托mixedmedia创作他《个展》中的全部作品。mixedmedia在业内有相当的名气,其不胜枚举的合作艺术家有利亚姆·吉利克、莫妮卡·邦维奇尼、卡斯顿·霍勒、奥拉维尔·埃利亚松等等。mixedmedia生产的作品几乎从来不会署他们的名字,他们以在作品中完全忠诚地彰显艺术家之手为傲,所以公司并不为普罗大众所知。mixedmedia形形色色的客户名单也解释了为什么《个展》中的作品都让人有些似曾相识,却无法准确勾勒出一个已知艺术家个体的实践。

《个展》另一部分的展墙上罗列着与这次展览相关的所有工作人员名单,如同电影演职员表一样形式性地存在,尽管并非所有项目参与者都愿意被这样署名,将他们的名字公之于众是哈吉安试图将艺术创作中的劳动分工明确展示,将过程去魅,并开放艺术著作权的一个姿态。

虚构作者身份并不是什么新鲜事,而选择“罗比·威廉姆斯” 这样一个通俗幽默的名字也是在提示艺术家创造或借用这一身份的动作本身,而非刻意去嘲弄当代艺术的观众、藏家和媒体。(国内个别媒体起初真以为罗比·威廉姆斯是个混合埃及和中国台湾血统的艺术家,这并不能代表今天观众的普遍智力。)作为《个展》的一部分,在双年展上分发的报纸《创作永恒进行中》里刊登了史提芬·斯奎博的文章,借用马克思对资本的解读来论述杜尚《喷泉》,涉及艺术与商品之间的相异性。他提出,艺术品和商品相互抵触,但同时它们的存在又建立在这一对立关系上。杜尚署名R. Mutt的《喷泉》的生效依靠的便是艺术品和商品的差别。其对功用的拒绝得益于当时独立艺术家协会的“民主”制度。但它并不是对制度的批判,反而是获得了体制提供的机会。同样的逻辑也适用于虚构身份的艺术家—把一个艺术家身份命名为“罗比·威廉姆斯”或张三、李四、马大哈没有任何本质上的区别。因为我们知道在视觉媒介泛滥的今天,所有公众身份都是虚拟的、或被主观意识创造的。如同杜尚对固定身份标签的拒绝是对社会中政治经济等不稳定因素的反应,当代艺术家身份的虚假性、表演性和可操作性,亦是对艺术系统本身的一个反应。而艺术系统又非常欢迎这些对自身所处环境有意识和自反性的实践,并将这些实践吸纳在其资本运作中。

当代艺术家虚构身份的实践在很多时候是一种对艺术系统策略性的对应和利用,并提示出艺术系统自身的政治规律和矛盾。“我们自己发明了那些使我们的自由变得必要的社会矛盾。这里的发明并不代表自创,而是收集并破译事实中潜在的政治维度”,艺术家克莱尔·方丹在其文章《性欲经济领域中的人类罢工》中如是说。“现成”艺术家克莱尔·方丹的名字取自法国一个著名的文具品牌。她的身份由在巴黎的意大利艺术家富尔维亚·卡尔内瓦莱和英国艺术家詹姆斯·桑希尔发明。他们自称为艺术家克莱尔·方丹的两名助手,并以这个女性个体的身份创作、展览和写作。化身另一个身份并不是一个逃脱策略,而是他们面对自身政治上的无能和无力感而发明的一个新的语言系统。政治无能既是克莱尔·方丹实践的主题也是方式。而当代艺术语境里对政治无能的探讨也自然成为对抽象化实践的质疑。任何政治姿态如果不能直接作用于现实便只是一个图像、一场表演、一个无能下隐含潜能的比喻。相对于其大量发表的富有激情的、政治宣言般的文字,克莱尔·方丹创作中的美学语言往往停留在其对经典观念艺术形式的异轨挪用上。有时,过于直接的指涉和戏仿在极简的物质性表象下,显得有些投机和简单。譬如2006年的作品《景观社会砖头》,就是把一块砖头套上法国理论家居伊·德波六十年代经典文本《景观社会》的书皮。砖头的物质性是对极简主义艺术家卡尔·安德烈的引用,同时也提示了在今天看来德波的革命性文本的空洞无力;但在另一个方面来说,砖作为一种武器,又赋予了《景观社会》新的威胁性以及革命的潜能。即便创作这些引人注意、易于宣传和销售的物件,并不是驱动克莱尔·方丹实践的因素,但就像采用“克莱尔·方丹”这一现成品牌的名字一样,都可被看作艺术家为吸引眼球而进行宣传和品牌推广的策略。克莱尔·方丹自己也承认她没有任何规避资本主义运作的义务,因为今天的社会中根本没有什么是在资本主义框架之外的。简单地把在画廊中展览、销售作品称作一种与资本主义的共谋并无意义。艺术评论家克雷格·欧文斯曾用“破坏性的共谋”来形容后现代艺术家投身艺术市场的暧昧态度,用这个词来形容今天艺术系统中很多用虚构身份的参与者也同样贴切。

罗比·威廉姆斯和克莱尔·方丹的作品看上去与其他艺术家相似并不是巧合,运用这种已被艺术系统熟知的视觉语言,其本身就是对当代艺术生产的质疑。在mixedmedia的客户名单上看到克莱尔·方丹的名字,也更加印证了这一点。另一个虚构艺术家团体“布鲁斯·高·质量基金会”则用一种更激进和具破坏性的方式来直接引用艺术史中的其他作品,挑战人们对于艺术家个人身份的认知。布鲁斯·高·质量基金会是纽约的一个匿名艺术家团体,由库珀联合学院的一群学生在2004年成立。他们虚构了一个在“9·11”事件中去世的名为“布斯·高·质量”的艺术家,而这个所谓基金会的宗旨就是将布鲁斯的艺术传承下去。团体具体的成员姓名和结构不为人所知,成员对外称呼自己为“布鲁斯们”。他们以戏谑公众视野中的经典艺术作品和机制而著称,比如早期的“攻占公共雕塑”系列以及近几年的“布鲁斯双年展”、用橡皮泥等比复制了纽约大都会博物馆中古董珍藏的大型项目《冥想》。为了维护作品的自主性不被艺术家个人身份和叙事干扰,包括与艺术市场的造星机制进行抗衡,“布鲁斯们”非常强调其匿名的身份,从不对媒体公开他们的真实姓名和个人信息,但就算他们的名字不被记住,他们的脸也渐渐被纽约的艺术圈熟知。而这种对于艺术家身份的把玩也恰恰是吸引藏家和市场的诱饵或公关噱头。这种自知且参与游戏并加以戏弄的态度,也是当代艺术系统乐见不疲的。与罗比·威廉姆斯形式性地强调每个参与艺术制作的工作者相反,布鲁斯·高·质量基金会作品的作者、创作过程和劳动分工的不透明,恰恰为其在市场流通中增加了抽象劳动的价值。2013年底,他们的一件丝网印刷作品在苏富比拍得42.5万美元,由此可见他们匿名身份操作之下的商业成功。人们自然对这样一个团体的人员、管理和财务结构感到好奇。根据一位“布鲁斯”代表的介绍,他们是一个注册公司,有两名注册法人即雇主,而其他人包括非成员的工作室助理、会计等都是雇员。

在布鲁斯·高·质量基金会成立十年以前,纽约下城见证了另一个艺术家团体弱化个人身份的公司化实践—贝尔纳黛特公司。但不同于布鲁斯·高·质量基金会真正的公司运营结构,贝尔纳黛特公司的“公司”只是一个幌子。贝尔纳黛特公司的创始人之一贝尔纳黛特·范-惠解释说选择把他们的集体实践叫做有限公司是不用捆绑于任何固定身份最好的借口。从一开始便指明资本主义这一不可逃避的控制力反而让贝尔纳黛特公司更自由。他们选择了一种反艺术的立场,拒绝了艺术系统严肃的、稀有化和区隔化的语境。从最初的夜店派对到后来的时装品牌、杂志、纪录片、小说和装置,贝尔纳黛特公司的大部分创造力输出,都有意识地借用商业美学语言和生产方式。他们鼓励年轻创作者放弃对艺术自主性的幻想,尽可能利用商业系统和经济网络能够提供的权利和自由。伦敦的年轻艺术家团体LuckyPDF的一员约翰·希尔评价道:“贝尔纳黛特公司展示了通过全然接受和参与所现的破坏力,当你能在现实世界中实际操作某事的时候,便不再需要艺术来模拟这件事。”(原文刊载于《Dazed》杂志2012年10月刊)与贝尔纳黛特公司相似,LuckyPDF在其实践中扮演过电视台、派对公关和时装品牌的角色。这些文化生产看上去似乎作用于艺术的范畴之外,但它们依然是团体艺术创作的一部分,并被放在艺术的语境里谈论。贝尔纳黛特公司对资本主义的有意识的拥抱和参与也是一种迂回的艺术策略,利用的是作为一个有限公司这一姿态带来的语言和辨证的自由,而并非对资本运作的积极参与。

2004年,贝尔纳黛特公司策划组织了一本由150名以上身份背景迥异的匿名作者共同书写的小说,虚构了一个名为瑞纳·斯伯灵斯的纽约“潮女”的生平叙事。今天的瑞纳·斯伯灵斯是一名艺术家、画廊家、策展人、电影人、音乐人,同时自己也是一个作品及商品。瑞纳·斯伯灵斯的艺术创作及其名下的画廊,同时活跃于当代艺术的展览和销售系统。瑞纳·斯伯灵斯对当代艺术市场和资本游戏的多方面参与给予了她一种更内嵌的批判立场,虽不能断定这种自反性是就一种批判。贝尔纳黛特公司和瑞纳·斯伯灵斯作品中的象征性政治姿态,及其背后的政治无能性,本身也是游戏规则的一部分,延续一种复杂的破坏性共谋。

评论家布里安·德鲁科将当代艺术中包括布鲁斯·高·质量基金会和LuckyPDF在内的自我组织与公司化的年轻艺术家团体统称为“年轻的公司化艺术家”(同名文章刊载于《美国艺术》杂志2014年4月刊),并将他们自我公司化的集体合作论述为一种参与艺术游戏的大富翁式的策略。其中K-HOLE的实践尤为突出。K-HOLE是一个由五名成员组成的潮流预报机构,五人虽都被明确署名但他们的个人声音和身份均被K-HOLE整齐划一的广告语言取代。大多数人知道K-HOLE是因为他们创造的“normcore”一词的普及。因为K-HOLE表面上对于商业系统的全面吸收,很少人了解他们的艺术背景,或把K-HOLE置入一个当代艺术语境来分析。K-HOLE对于艺术之外商业系统的共谋式介入比贝尔纳黛特公司更为深入。它的核心实践是在其网站上季度性发表的PDF格式的潮流报告。这些报告中无懈可击的广告语言和美学一方面吸引商业项目合作(比如市场营销咨询、购物中心的设计咨询等等),另一方面被艺术界看作是深入而具破坏性的批判性实践。和上文的那些当代艺术实践一样,很难说K-HOLE的实践中有多少批判性—如德鲁科所说,艺术界经常把自我指涉和批判性混淆在一起。但他们的实践渗透商业系统的程度以及影响商业文化图景的实际行动已经远远大于今天任何年轻艺术家能够启发的破坏了。作家胡韦·莱梅把K-HOLE的实践置入文化理论家马克·费舍尔的《资本主义的现实主义》一书所描述的环境:“政治对抗已经为企业管理机制让位,所有抗争都被个人成功或失败的后意识形态框架所吸纳。”而K-HOLE对于品牌营销策略之外的语言的全权拒绝,也正是对于艺术与企业之间相互的品牌营销以及两个系统相互依存的提示。

今天无论是虚构的还是公司化的艺术家身份,都是当代艺术应对资本机器的策略性介入,一种共谋姿态下的潜在破坏性实践。这些虚构身份的当代艺术实践依存于当代艺术系统本身,而它们对于系统操作的自我指涉,又往往被艺术系统当作一种聪明的体制批判性实践而吸收。如鲍里斯·格罗伊斯在《走向公众》一书的前言中所说,“任何一个公共虚拟身份都是一件商品,走向公众的所有姿态都只是在为无数的逐利者和潜在股东的利益服务。”(参见第11页) 面对无法逃避的资本结构,形式化地仿效游戏本身的虚假规则和权力形式是今天参与当代艺术资本游戏的一种很奏效的共谋策略,就算这是一个不断自我循环的终局。这些政治无能的象征性实践可能只是被消费的景观、无关痛痒的姿态,但不能否定有一天它们会显现破坏力。