陈佩之:热情的圈套

| 2015年07月14日

两年一度的雨果·博斯奖由纽约古根海姆博物馆评审并颁发。这个由德国服装公司冠名赞助的奖项每届奖励一位“为当代艺术作出杰出贡献”的艺术家,由独立批评家和策展人评委选出,奖杯是一个亮光闪闪的金字塔,内嵌一个透明塑料球,就像《第五元素》里的道具。2014年,常驻纽约的42岁艺术家陈佩之从提名者中胜出。陈佩之的创作横跨多个领域:早年以动画为主,如《35000年文明之后(终于到来了)的幸福——继亨利·达格和查尔斯·傅立叶》(2002年)和《我的鸟……捣毁……未来》(2004年),后者在贝克特式的荒原中让帕索里尼和华莱士(艺名“声名狼藉先生”的饶舌歌手)相遇;此后,他又在遭受卡特丽娜飓风袭击后的新奥尔良上演《在新奥尔良等待戈多:两幕剧和三部曲计划》;他还创办了荒原无限出版社,相关文学工作包括在伊战期间作为和平行动的一部分到访巴格达,也涉及阿多诺和小汉斯的写作……这些都让陈佩之声名卓著。

获得该奖,除了十万美元奖金还有在纽约古根海姆的个展机会。这位积极介入政治、多少有些爱煽风点火的艺术家会用这个契机做些什么?这个奖项背后既有试图弥补其纳粹历史的时装公司,又连带着那个超级美术馆帝国——当然,或许……也做不了什么,至少从“无投影”系列里的展览“致新欢(无投影)”的预展来看就是这样。

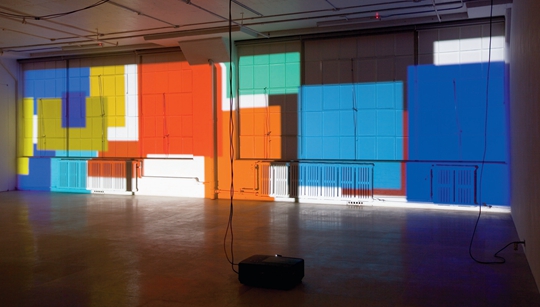

陈佩之的这次展览,在大空间中显得零零落落。地面上散放着几台投影仪,电源线和临时插头从注满水泥的皮鞋装置中伸出来。作品名称都是从古希腊哲学家名字而来的文字游戏:如“第欧根尼”变成了“珍妮们”、“柏拉图”变成了“玩豆”、“苏格拉底”变成了“袜子与调戏”。当投影仪灯泡亮起时,没有任何图像出现,展览“致新欢(无投影)”也因此得名。(尽管艺术家曾用他一贯严肃、虚实难辨的口吻暗示正在播放的是美剧《法律与秩序》第四季。)与此同时,在新作《四条尼龙听筒》里,工业风扇向高高悬挂在墙壁上的四条长管尼龙套里灌风,使它们在空中摆动。虽然这看起来像商场前的充气摇摆人,我们却被告知这个“无投影”系列的作品来自古希腊语“pneuma”的概念,意即元气、水汽和呼吸,因为在古希腊的哲思里,这些都是人类与动物获得生命的基础。

这个展览上实在没什么可看的东西。或者说,展览上的东西都不是给人看的,其中的一切都告诉我们出席这个展览就是为了不看作品,可以明显感觉到展览刻意避免引发观众的兴趣;长文和艺术家访谈大多聚焦“新欢”系列的内容及荒原无限出版社的计划,这还算是有些信息;而真正讨论展览本身的文章又大多是一些艺术套话。即使《纽约时报》的霍兰·科特称赞“陈佩之的作品总是令人惊奇且极度聪明,这种聪明意味着它并不提供我们自认为想要的艺术”,也闭口不谈我们究竟得到了怎样的艺术,这样的艺术为何聪明。奥力特·加特在《艺术新闻》中写道:“这些‘无投影’或许让人觉得挫败,但同时也促使我们重新思考对展览的想象”——原初的那些想象其实并不是讨论后的产物。如此的语焉不详使人怀疑,艺术家故意呈现无趣展览的目的并非指出艺术拒绝被体制招安的非理性因素和偶发性因素(阿多诺式的观点),而是要让人感觉到我们是如何轻易地就依靠某种预判的观点去解释艺术。或许,正如《星球大战6:绝地大反击》里阿克巴上将那句著名的台词“这是一个陷阱”——事实上,陈佩之的观念来源很有可能即引用自此(也来自阿多诺),让读者眼花缭乱——这确实是个圈套。

这又有什么了不起?对于艺术圈外人而言——我想对圈内人也是如此——许多以社会为导向、政治意图清晰的艺术计划其实显得很尴尬,甚至可笑。譬如艺术圈中被称为“关系美学”的概念和其背后频繁的互拍马屁。与里克力·提拉瓦尼亚和利亚姆·吉里克这样的艺术家不同,陈佩之似乎愿意真正进入非艺术空间,用自己熟悉的领域为其提供支持(譬如免费为在卡特里娜飓风中失去教职员工的当地大学开设艺术史课程),也对其他类型的社会活动给予金钱、时间和关注。与此同时,他还制作了一出戏,这可不是什么行为艺术,也不是以当代艺术为名的某种表演,而是由专业戏剧班底打造、严肃认真的剧目。陈佩之的独特性在于他把某些事物同艺术区分开来,不愿把一切都纳入艺术范畴,这与其他介入性艺术或打着其他名号的艺术形成鲜明对比。他有意成为更庞大社会体系中的一个节点,而非仅仅为艺术圈观众表演这个体系,这种态度对当代艺术家来说并不常见。

更重要的,就是他退出艺术创作的决定。克莱尔·毕晓普在《人造的地狱》一书中亲切地称赞为“有着阿多诺式的倾向,将艺术视为拒绝工具理性的圣殿”。还有什么比离开今天的艺术,离开那个艺术机构、圈子、职业化组成艺术世界,离开由这些元素定义的艺术更能证明她的观点?

这只是我当年主观、无知的反映。对我来说,坚持认为陈佩之会退出艺术界似乎有些奇怪,而我又在为艺术杂志写这篇文章,就还显得有点虚伪。我起初并没有意识到这一姿态与杜尚之间的联系。杜尚名义上退出艺术,却花了超过二十年秘密创作他最后的作品《给予:1、瀑布2、燃烧的气体》。为什么要否认等待着陈佩之的资本?又何必吝惜对他的赞扬,即使它常常简单而无味?

当他本人成为令人抓狂的、愚蠢的艺术写作对象时,陈佩之以精心设计的不交流姿态予以回应——并非是巴特尔比1式的直接拒绝,而是一种混杂了过时哲学的审美化语言。它可能诱使读者对其内容信以为真,且全心全意接受。这一点在他的采访中最为明显:《Dazed》杂志的曼达丽娜·曼孔格问,“获得雨果·博斯奖感觉如何?作为一个艺术家,它对你来说有什么意义?”艺术家的回答如下:

它的意义和感觉是这样的:

一个 \ / //o\ 美的事物

| .-’-. |

_|_ _ _ _ _ _ _ — / \ — _ _ _ _ _ _|_ _

`~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~`

是某种不确定的形象

-. / \ —

` ~ ~ ^ ~ ^ ~ ^ ~ ^ ~ ^ ~ ^ ~ ^ ~ ^ ~ ^ –

=======-

~^~^~^~~^~^~^~^~^~^~^~`

`~^_~^~^~-~^_~^~^_~-= 因感受

而获得理性. =====

以上段落短小精悍地概括了康德对美的论述。典型的艺术写作会将它称作数字交流时代颜文字的颠覆性变体。陈佩之经常进行这样的写作,似乎以自娱自乐为主,既起不到教育作用,也不会引起读者的不悦。老一辈人高兴看到新媒体能为他们总是不断引用的康德加点新鲜的噱头,而同时,年轻人发现自己初中时玩的网聊软件重新风靡,甚至还得到严肃内容的认可,也喜不胜收。

陈佩之并不掩饰自己对更陈旧、古典,曾经夭折或在今日显得陈腐的思想脉络仍有兴趣。我们可以猜测,“无投影”系列作品题目中的文字游戏是在故意引诱人询问艺术家关于古希腊哲学家的问题,甚至哄骗评论家在文章中寻找两者联系。陈佩之的写作充斥着有关黑格尔、尼采、布朗肖、保兰等人的论述,这些都是左翼知识分子的典型伎俩,在学院中各个人文系科里已经俯拾即是,见怪不怪。

话虽如此,仍有三个原因使这些平淡无奇的内容显得不那么简单。首先,陈佩之的活动领域是艺术界,而非学院,虽然如今在艺术圈里阿多诺也不幸地显得有些过时。他很喜欢用业余票友身份将自己与擅长鸿篇大论的黑格尔爱好者区分开来;第二,陈佩之很享受写作中高雅与通俗文化的二元对立,他的文章能使老一辈人感到兴奋,又不对年轻艺术学生造成威胁。人们说他是个文化万事通,是位性格温和的阿多诺,能同时欣赏疯狂小丑波塞、托马斯·肯皮斯、詹姆·马斯特·杰伊和萨德侯爵!用佩特拉·科特莱特的话说,他是一个能像黑人和富布赖特奖学金获得者一样说话的中国人;第三,今日“新兴”的批判艺术被有意赚取文化资本的公司,如雨果·博斯和红牛收买利用,而受DIS5启发、企业崇拜的艺术家们讨厌学院——他们欠着六位数的学费贷款,完全有权这么做。在此种环境中,正当权的保守评论家、艺术史学者和策展人需要这些思想来安抚。他们对思辨实在论、normcore,这些年轻人在文稿和派对中胡乱使用的名词非常厌恶,也属正常。

有些时候,陈佩之直指这些忧虑背后的恐惧:批评之死、理论之无用、艺术的尽头、艺术与非艺术的不可区分、死亡的幽灵、以及对青春的极度渴望。关于艺术在当今世界中的角色,陈佩之不是绝对虚无主义者,也并未将筹码完全压在艺术之死上——对他而言,事情是开放的:“在今天,艺术若想成为艺术,只能无处为家。”艺术仍可能再次变为艺术,回归的可能性依然存在。对此,人们只能发出一声共同的喟叹。

关于“荒原”

陈佩之曾在2009年退出艺术创作,去年,他借巴塞尔绍拉格艺术馆的展览契机重出江湖,此次借获奖庆祝(并资助)荒原无限出版社最近推出新兴作家的情色小说系列“新欢”。这一系列的灵感来自20世纪中期专营情色及先锋文学的法国奥林匹亚出版公司(《洛丽塔》首印便由其完成)。紫色封面上简约的白色字体包括以下标题:《驯服你的处女》、《神啊,我还不知道你的名字》及《我们爱露西》。样书被放在玻璃柜中展出,上面贴满了修改标题和字体的便笺纸——书籍内容只能在美术馆商店中浏览。

我有意将“荒原出版”留到后记中讨论,因为它已经是许多古根海姆展览评论的重心。这个计划对陈佩之来说究竟意味着什么?在展览语境里,它当然是“无投影”中的一个。然而在艺术家本人的叙述中,“荒原出版”似乎是他寻求一个“正常的,与艺术无关的”的工作和社群的途径。“工作特别辛苦,我也有点讨厌这些工作,但这是我能找到的工作中唯一一个可以让人不把我当做艺术家对待的。”他说,“书籍有很强的社会性,因为它的制作过程牵涉很多人。在我的理解里,社群就是一群人聚集在一起,尽管彼此不同,却能相互协商,获得信任,从而一起完成工作。我想要的社群就是这样。”他的话中有一种令人亲近的伤感,但想到陈佩之的退休决定,想到艺术机构和媒体始终将“荒原出版”视为艺术家创作的一环,便觉得这些话还像是在引人上钩。

何况,“荒原出版”从来不回避“艺术”这个词。它的网站告诉我们,“历史原因造成的书籍、文件和艺术品的分隔正在迅速消解”,这也意味着一切都正在变成艺术或艺术界的一部分。而这位获得雨果·博斯奖的艺术神童在出版工作中依然强调自己的业余身份,不免令人感到有些虚伪。“我们无权出版这些东西。我们他妈的是什么人?”陈佩之在《艺术新闻》的采访中说道,“但我们还是这样做了。我们试图用自己能接受的方式做事,很多时候没有明显或预设的选择,但无论用什么方式,我们还是做出了选择。除此之外我不知道怎么做。”我不确定陈佩之在此是有意自相矛盾,还是外界对他任何行为的一致好评阻碍了他的思考,抑或是未经深思熟虑就做出答复—也许经过思考也是这个答案。无论如何,热情是有边界的,它自己也有可能成为一种限制。艺术创作已经不能再满足现在的陈佩之,原因在于掌握金钱和话语的人对他所做的一切,都毫无保留地接受。

文:马修·沈·古德曼 | Matthew Shen Goodman

翻译:康康 | Connie Kang