卡米尔·亨罗特:艺术与普遍性

| 2015年12月09日

大爆炸

自引起轰动的作品《非常累》一举夺下2013年威尼斯双年展银狮奖后,1978年出生的法国艺术家卡米尔·亨罗特已成为各艺术机构和策展人心目中的热门人选。马希米利亚诺·吉奥尼策展的那届威尼斯双年展恰当地将亨罗特关于创世的13分钟录像称作“百科全书宫殿”。

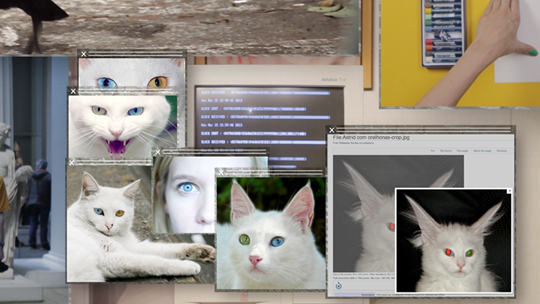

同音乐人和作家一同完成的作品在视觉、文本、音乐和人声多个层次上缠绕,仿佛一道迷咒。亨罗特在华盛顿史密森学会做研究员时开始了作品的创作。史密森学会作为世界最大的科学博物馆群,拥有海量的图像、物件、档案录像。这些素材在《非常累》这一里程碑式的拼贴作品中找到了归宿。

图像随着加速的音轨不断涌出,将观看者淹没。他们屏息凝神,试图跟上一波又一波的信息。艺术家展示着她的绝技,观看录像有如一次神游。凝炼的总体艺术提供的是观看经验,而非对呈现内容的详实调查。除此之外别无他求。史密森学会的档案具体展现了世界之广阔、自然和人类历史之浩瀚,《非常累》近乎疯狂地将这一切引入你我视野。其标题借用了病理学术语,意思是慢性疲劳。人类试图理解世界及自我、在混乱中建立秩序的不懈努力是亨罗特持续关注的主题。这种本质的冲动(及其徒劳的荒诞性)在她群星般璀璨的作品中显现出来。正如我们用“大爆炸”来形容她的艺术实践,从《非常累》中可以一窥她广博的兴趣与跨学科的研究方法如何将媒介多样性与对普遍性的认识论诉求连接在一起。

从宇宙的历史到艺术家的工作室

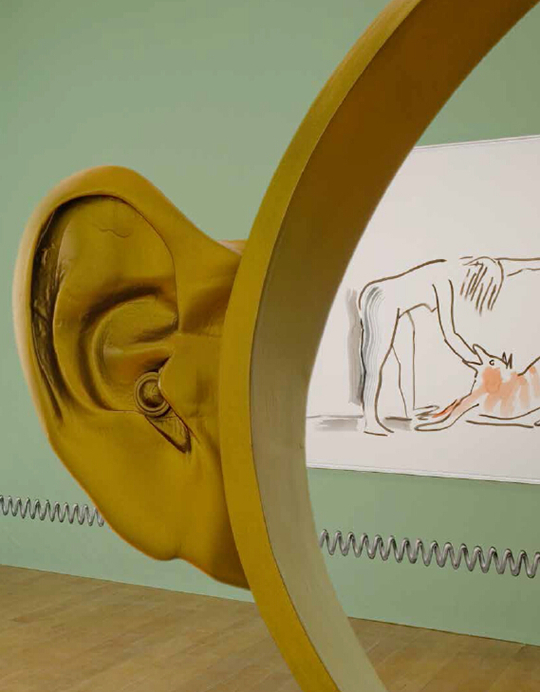

受奇森黑尔画廊邀请,亨罗特创作了大型装置《白狐》,延续了《非常累》中百科全书式的议题。《白狐》由奇森黑尔画廊、夏洛特堡、符腾堡艺术馆等机构联合出品,2014年2月至今年秋在欧洲巡展。最近一次展出是在柏林的柯尼希画廊。

《白狐》再一次审视了普遍系统与多样现实间的关系,努力摆脱文化-自然、艺术-生活的二元束缚,囊括人类存在的方方面面。不像《非常累》单纯使用录像,这件作品则是融合建筑、图片、书籍、摄影、雕塑、模型及日常物件的媒介综合体。一个巨大、中性的盒子开出一扇侧门,将参观者引入一个群青色的空间。柔软的地毯和深蓝色(一个标志性的颜色,从电视蓝屏到克莱因蓝),伴随着大气音效产生的单调轰鸣,参观者在这样一个引发冥想的环境中穿过一系列图像和摆满物件的架子。人们不断观看和解码,试图阐释眼前的一切。参观者并非被动地接受一个作品,而是受邀奔赴一场发现之旅。这就是罗兰·巴特的“作者已死”。

亨罗特将展览空间的墙壁按罗盘的四个点和四种元素(空气、水、土、火)加以区分,创造出一种原始的秩序。其中包括人类生命圈,这一点从墙上一幅婴儿海报可以看出。这宇宙学图表给出的指引相当有限,你仍有可能迷失在庞大的细节之中。超过400件的展品同时呈现着一个宏观世界模型以及一个微观工作室或实验场,一切创作皆有迹可寻(书桌、盒子、画框、空白纸张)。当观众初进展厅,面对出现在他们面前的第一面空白墙壁时,尚不知物质即将开始膨胀,直到无序的素材堆积成山,散落满地。架子和墙上的图像依据形式相似性(比如都具有蛇的形状)或背景相关性(比如不同语言版本的耶和华见证会杂志)分类,依稀有序可循。数码媒体与垃圾、流行音乐与科学,高雅与低俗的混合对撞随处可见:“大爆炸”究竟是一个天文学术语还是一个韩国人气男子组合?抑或一个电视节目?

亨罗特偏执狂似的汇编为关联分析提供了实验性框架,横跨文化史、科学、哲学和宗教的多重释义成为可能。跟“筋疲力尽”类似,这里庞大的信息与人类对于解释、排序、记录以期掌控现实的执念相呼应。摄入与产出紧密相关,以至于接纳世界和建立解释模型来塑造世界之间已经鲜有差别。对亨罗特而言,混乱,作为人类学辩证法中对立却必不可少的力量,始终令我们无法回避:它为创造性动力提供养料,同时又颠覆了任何既定的综合秩序。

“白狐”一说是来自西非多贡人部落的一位神明,法国民族学者马塞尔·格里奥尔和乔迈·狄泰伦在他们1965年出版的《白狐》亦有记载——亨罗特所指的正是这部著作。她的作品旁征博引:日本花道(《可否即是革命者又爱花?》,2012年),阿尔及利亚史(《史前收藏》,2013年),霍马印第安人部族(《Ys城市》,2013年)。这些都印证了她准科学的、联想式的,以归档及整理的方法处理历史及民族学议题的思路。

普遍性带来的问题

然而,如此包罗万象的艺术实践对于艺术之外的知识体系是否具备有效性?一个作品是否有可能厘清科学、历史、经济和文化生产领域的问题,阐明世界之复杂性外加个体经验之特异性?艺术实践与科学研究能够和谐共处到何种程度?研究型艺术蔚然成风,艺术家们频繁指涉科学与历史,上述这些问题在当前显得尤为重要。当具体媒介与经典类型不再设置边界或提供具体内含,可能性变得永无穷尽。一切皆有可能之时,倾向于普遍性成为拥抱这一情形的极端路径。

这并非《文艺复兴人》的回归,亦区别于将艺术视作与自然科学与哲学息息相关的普遍学科的观念,那些由媒体、信源、叙事与观念共同发出的无休止的杂音更像是当下信息过剩文化症候的产物。知识领域相互交织,各种材料唾手可得。跨学科与开源文化趋势鼓励艺术创作的多样性,但如果完全不设门槛可能流于肤浅直白。很多情况下,艺术拾人牙慧,不经消化转译,更不用说探索一种自证其明的艺术公式。

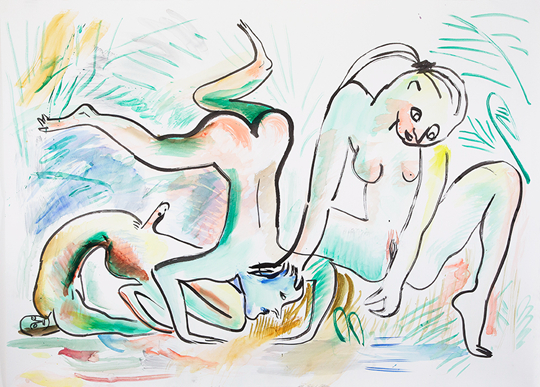

撇开亨罗特枝蔓的参考框架,她实际试图找到一种能与其他学科相类比的合适的艺术范式。“筋疲力尽”这一动态数码断章颇为奏效,而静态的孪生作品《白狐》却暴露了亨罗特创作方法的基本问题:随机参照也能揭示出关系(一切均能代表一切),元素成为短暂的引文(一切均能引发联想)。亨罗特作品的丰富性源于她对现在与过去的非层级式的态度。她最近受妮琪•米娜颇具争议的音乐视频《水蟒》启发而创作的画作就是明证,尽管它们风格古拙。

她包罗万象的艺术实践中保有一种天真的热情,其结果总是迷人的,又常是令人困惑的,仿佛呈现眼前的海量信息本身就具有不可识别性。或许这种难以辨识正是重点。普遍困惑不是问题,而是程序。最终,它是应对普遍理解这一荒诞想法的有趣方式。从费茨利/魏斯组合到布瓦尔与佩居谢,许多人用他们反思性的讽刺态度创作过。他们尝试了每一种方式,获得了精巧的失败。