众声喧哗中的权力转移: 90年代的大众媒体批判与介入实践

| 2016年01月21日

2015年是以《新青年》创刊为标志的“新文化运动”的百年纪念,也是’85美术运动的30周年。两次运动都是知识分子在现代化的压力下进行主体重建的文化启蒙运动。前者作为辛亥革命在思想和文化领域的延续,拉开了20世纪通过思想解放和文化变革谋求自由和解放的序幕,后者则与贯穿整个80年代的思想启蒙运动息息相关。两次启蒙分别处于一个革命世纪的序曲和尾声,两者的周年纪念又恰好在2015年相逢。这种“偶遇”不仅催促我们反思20世纪的遗产,更让回溯90年代——这一夹在历史和现实之间的“匿名时段”——成为一项有意义的工作。

戴锦华在谈到90年代大众文化的意识形态构造时曾提到,“告别革命”在90年代成为一种深刻而可悲的社会共识。这种告别的迫切不仅与冷战的结束和“历史的终结”有关(福山提出的“历史的终结”是新的世界格局变动的隐喻性指涉),更源于市场经济改革对整个思想文化界产生的颠覆性的影响。1992年邓小平南方讲话后,80年代开始积蓄的商业力量迅速集结成商业大潮席卷整个中国社会。市场化不仅仅是一个经济事件,更是一场把社会经济、政治和文化机制纳入市场轨迹的深刻变革。知识界的失语、大众传媒的兴起、姓社与姓资、中国与西方、传统与现代等二元论的失效,这一系列的困境在90年代初始同时呈现。20世纪通过革命达到社会变革的价值系统和历史观至此遭遇了巨大的危机。直至今天,来自全球市场的力量依然是中国最有力的书写之手,而我们依然没有走出90年代开启的市场逻辑和这种历史观的危机。正如汪晖所说,90年代的重要不在于它震荡性的开启,而在于它的从未“离去”。

上世纪90年代的市场经济改革从本质上讲是将中国昔日的经典权力以各种途径转化为企业资本和个人资本的过程。这种转化尤其凸显在急剧膨胀的传媒系统中。1993年前后,中央和地方电视台首次出现了可承包的电视节目时段;官方大报纷纷进行改版,设立轻松的周末版和副刊;国外豪华时尚刊物首次登陆;各种消费小报琳琅满目地挂满街头报摊。与大众传媒同时携手兴起的还有利润颇丰的广告业,一些人文知识分子纷纷下海成为媒体人和广告文案写手。

面对文化工业的众声喧哗,那些有着“启蒙意识”和“终极关怀”的知识分子遭遇一种普遍的失语感,这不仅由于80年代经验话语的失效,也来自90年代的光怪陆离无法被他们现有的知识系统所定义的焦虑。80年代知识分子的话语体系以“进步”、“发展”和现代化等乌托邦式的信念为依托,省略了市场、资本和欲望的社会现实。作为对市场本能的反抗,90年代初期知识界出现了各式各样的文化突围。1991年新创刊的学术刊物《学人》反省80年代中国对西学的狂热,号召知识分子重返“中国文化本体”,挖掘“民族文化资源”;同时,一些学者继续朝向“后现代”理论寻找新的话语资源以拯救文化失语的困顿。然而,“后现代”的线性历史叙事与其说给当代文化的问题正确地把脉,不如说加深了知识界在90年代的焦虑。90年代的中国是80年代的逻辑延续,还是代表了其深刻的断裂?针对这些问题的讨论并没有得到实质性的结论。“人文精神失落”的共识无疑意味着知识分子在社会影响力上的普遍失利。

90年代后,知识界的理论输出远不像80年代那样能与艺术家进行有效的共振;相比之下,崛起中的大众传媒正以快速的图像生产、广泛的社会流通、前所未有的即时性和可视性,冲击着艺术家们的认知,改写着他们的工作方法。可以说,在市场化改革中获得了新的话语权的大众媒体正在取代知识界的批判话语成为影响艺术家的一支重要力量。

提起大众文化和前卫艺术的关系,轻率的联想是充斥着90年代的那些挪用流行符号又甘愿被市场标签化的绘画作品。然而,值得一再强调的是90年代初期一些艺术家已经开始对大众媒介进行批判性的思考,并将大众媒介转化为艺术载体。这些思考和实践可以从王友身等艺术家的工作上找到清晰的线索。1988年,王友身从中央美院毕业后成为《北京青年报》的一名美术编辑。作为共青团市委的机关报,《北京青年报》是一份拥有经典权力形象的传统媒体。90年代初,报社开始向独立市场运营的方向转型。王友身率先对报纸进行视觉化改革。他给版面设计了一套视觉标识系统,并在内容中加入醒目的图片来提高报纸的视觉可读性。《北京青年报》的图文形象成为它品牌的重要组成部分。1994年,《北京青年报》的发行量达到40万份。这份报纸急剧上升的公共权力形象不仅来源于原有的权力背景,也来自市场化的成功中获得的文化资本。王友身的工作使他对报纸图像在社会中的生产、流通、消费和影响力有了深刻的认识。这种认识正是王友身利用报纸进行艺术实践的基础。

1991年,在中国历史博物馆举行的“新生代”艺术展上,王友身用丝网把印有《北京青年报》的白布做成窗帘,遮住博物馆巨大的玻璃窗,让光线透过报纸图文去笼罩凝重的官方展厅里。在名为《报纸·看报》的行为中,他穿着“报纸布”做的中山装在大街的报摊上买了一份自己设计的报纸,回家阅读。我们发现,他的中山装、床单和沙发罩上不仅都印着《北京青年报》,而且和他买的竟是同一份报纸。交织着当下性和紧迫感的媒体“热语言”以物质的形式堆砌,覆盖了艺术家的身体和他的环境。从公共领域到私人空间,从媒介到表皮,从有距离的阅读到对身体的附着,这一系列的转换和入侵给人带来莫可名状的压迫感。1993年为了庆祝报社创刊44周年,王友身设计了一个整版广告。他的方案是用报纸把八达岭长城包起来,上方的天空中印有一行醒目的文案“这里,通向下一个世纪”。广告图文的配合把长城和报纸放置到一个社会进步和创新的语境中。作为作品,王友身把广告文案去除。报纸包裹下的长城和历史博物馆的窗户一样处于内与外,封闭与开放,传播与防御,官方与市场,监控和交流之间的辩证运动中。如皮力所说,“将报纸放置在这些临界空间中显示出王友身已经开始产生对于媒介的理性认识。”

王友身是最早利用报纸传播前卫艺术的实践者。1994年,已经提升为美编室主任的王友身策划了“1994艺术室内设计方案邀请展”。这个由博缘华贸易公司冠名赞助的纸上展览邀请了包括顾德新、汪建伟、王广义等12位艺术家,每人做一份室内设计的方案发表在报纸的画廊版上。一月份展出的是李永斌的作品。照片上是一间空旷简陋的单位宿舍房,水泥地上长出一片人形的青草。极具个人化的“公寓艺术”在报纸版面上与艺术新闻,艺术市场的综述和广告互为镶嵌,造成一个隐含着断裂感和不确定性的文本环境。

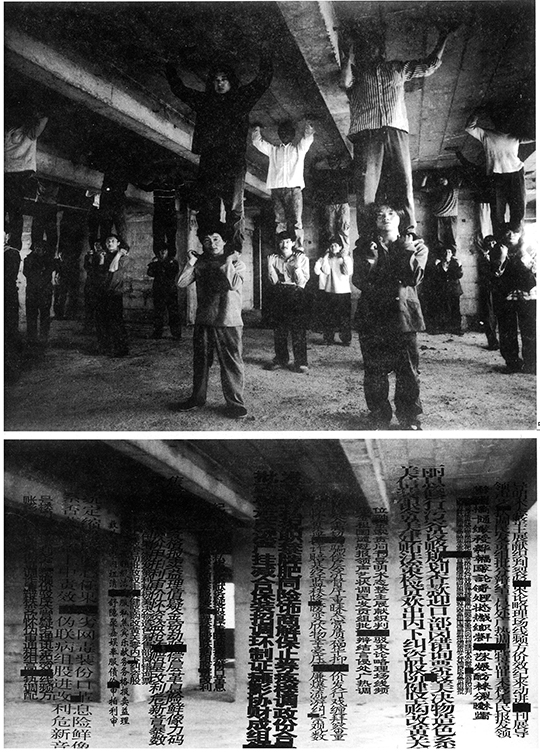

对报纸的挪用还包括艺术家发行小报的艺术项目。比如,1999年7月的一天,艺术家张大力、朱发东、王晋和吴小军挤进北京国际展览中心的人群,散发一份他们自己编印的小报。这三位体制外的艺术家不希望以边缘的身份远离社会,也不想做只给艺术家看的地下展览。他们从当时的商业小报,传单和街头广告中得到灵感,以一种城市游击者的姿态向社会推广自己的工作和艺术理念。虽然初衷是推广,但他们并没有放弃对大众阅读的干扰。这份无名小报采取流行的对开大版,黑白胶印。虽然只有四个版面,却印着13版到16版的字样,给人一种这是一份大报的插页的错觉。三位艺术家的自我表现方式各有不同。朱发东延续了自我广告化的策略,他把自己的形象嵌在中缝广告的位置,还把“身份证”系列里的证件照作为一个整版广告刊登。张大力版面的一大半是介绍他的街头涂鸦的英文文章,中间嵌入他在标志性的涂鸦人头前的照片,右下方是关于涂鸦作品是不是艺术的街头采访。这些内容作为推介手段反复地认证艺术家的合法身份和涂鸦作为艺术的合理性。然而,下方的广告上写着“降价”、“大赢家”等字样,粗壮的大箭头正好指向上方的艺术家,似乎在艺术和商品、艺术传播和广告之间划出微妙的关联。王晋的版面分成上下两部分,上面是他的摄影“100%”,下面的图片中他把原图像里的民工形象去掉,用大量的媒体热点词汇来替代他们的身体。“爆发”、“民主”、“发展”、“高效”、“改革”、“艺术”等词语密集的排列让人失去阅读的方向感。报纸下方“排名不分先后”的注释传递着词语之间彼此积压、互为冲突的迫切感。这个叫做“一表人材”的项目无疑具有把前卫艺术推向大众的乌托邦色彩,而更值得关注的是,报纸的互文性给这个文本带来开放性解读的可能。进入2000年以后,随着地产项目遍地开花,一些艺术家继续对地产印刷品和出版物进行挪用和介入的实践。

90年代的大众文化以其斑驳的外表和隐藏的意识形态引来文化研究学者的批判。然而,市场化的复杂性在于它不仅产生了问题,也提供了新的机遇。在告别了革命的世纪,告别了知识分子式的启蒙,告别了虚玄的理性主义之后,艺术家们有机会转向市场机制寻求灵感和个人表达的出口,并通过介入商业媒介的流通来提高自己的社会可视度和公共参与。艺术家由此创造出来的图像和展示方式往往带有前所未见的前卫性。走向市场并不是一个完全可悲的历史宿命;大众文化的“镜城”也从来不是一个密不透风的堡垒。4 新的可能性藏在镜子的裂缝处,艺术家正是那些寻找裂缝的人。