拥抱分裂:声音艺术实践在中国的现实

| 2016年02月22日

“中国声音艺术的十年,与其说是连续发展的十年,不如说是反复重启的十年”——三年前,在姚大钧策划的“转速:中国声音艺术大展“于上海西岸召开期间,这句评论曾被各路媒体、评论广泛引用。2015年末,姚大钧再次担任策展人,在OCAT深圳馆带来“声音分裂”展览,以档案聆听、声音装置、现场演出三大板块呈现当下声音艺术万象。展览虽未将范畴局限于中国,但这丝毫不妨碍为受众提供另一种审视中国声音实践的视角:中国声音艺术是否找到了避免一再重启的策略,有了自身的特性和发展趋势?

聆听中国媒体社会生态

“声音分裂:声响语境异化”声音装置展由八件作品组成,其中六件来自中国,两件来自国外,而除了姚大钧本人以“中国声音小组”成员身份呈现的经典作品《银锭桥声音事件》外,其余均是参展艺术家2013年以来的新作。仔细聆听中西作品间的落差,愈发清晰的便是中国声音实践素来强烈的社会自反性和人本主义背景在网络媒体时代的持续巩固。

这在很大程度上要归功于加拿大声音生态学家莫瑞・谢佛——正是他提出了“声音分裂”(Schizophonia)这一观念,意在批判工业社会电子革命造成的生活反常、失真、变态。在他的影响下,自1970年以来的西方主流声音艺术有两大倾向:一是对大自然的强调,二是对声音物质性的探索,而它们共同之处在于对“人”的因素的剔除。本展览中的两件西方声音装置——来自声音艺术先驱弗朗西斯科・罗培士的《超热带雨林》以及美国艺术家保罗・德麦瑞尼斯的《炉烤爆米花》—就呈现了主流西方声音实践的面貌。前作是罗培士将二十余年来世界各地热带雨林所做的大量实地录音为原始素材加以堆叠,创作出5.1 声道环绕声场沉浸式声音装置。艺术家本人在展签中强调,即便装置中所有声音都未被处理、调变过,作品却并不是一次仿真的尝试——相反,作者呼吁受众挣脱声音的符号指向性(即热带雨林这一声音源),聆听并感受声音本身在脱离声音源后的自给自足。德麦瑞尼斯则将锡纸包裹住悬挂在天花板上的小扬声器,并将针悬挂在锡纸表面;作品的声音由通电后扬声器的脉冲电音以及锡箔上针头产生的军鼓般的纯粹原音声响构成,而由于针头受冲击后的运动幅度、趋势均不可控,它的物质声音甚至有着自治的生命。

相对于两件西方作品从本体论的角度对声音属性的探讨,纵观中国声音艺术在过去十余年的动向,从众多实践者参与的中国声音小组、哈尔滨的张立明、广州的钟敏杰和林志英、到来自成都的孙玮,他们热衷于田野录音(field recording),但此处的“田野”并非让西方声音实践者心旷神怡的原始大自然,而是人类社会环境。他们经常走上街头,在公众场合录音,有时甚至监听手机对话,直接骇入私人生活。从这些作品中,我们往往能洞察社会脉络,以及被忽视的现实。

本展中有两件装置作品也沿袭了这一传统,只是声音素材的来源从物理空间的维度转向了互联网时代社交媒体的场域——这巧妙地证实了国内社交环境从有形至虚拟的转向。张安定于2015年创作的《声墟》选用了来自荔枝FM、喜马拉雅、Same、被窝声次元等一系列本土网络社交空间中的声音素材,力图探索声音文化与当代中国网络社交环境之间往往被忽视的关系。这些网络社群空间的居民热衷于上传自己发出的声音,丝毫不在意寥寥无几的听众。艺术家历时两年在这些网络空间中捡拾人声碎片,将它们再现于一个“声响剧场”中,引发受众意识到声音也有着影响自我身份塑造和述行的切实力量,同时暗示了互联网时代声音社交媒体的日益普及下随之诞生的重拾自我的契机。翁巍的作品《娱乐农药 2 》则通过收集各类电视节目片段中的噪音并将其在展览空间中以数十件喇叭群播,以强制聆听的手段暴露了这些媒体音源的污龊本质,尖锐地警示了媒体噪音对人类意识形态的影响。这些声音装置作品体现出中国和西方声音实践者在声音素材的选择、作品议题层面素来具有的分歧,也印证了包括姚大钧、颜峻在内的活跃于中国声音艺术界的实践者和评论家的观点,即中国艺术家对人文声音至高的关注度正是中国特定社会形态下应运而生的产物。

从“声音艺术”迈向从“跨媒体艺术”

展中这些声音装置同时拥有丰富的视觉元素,从中可见一种对于媒介使用的开放态度:史文华的《幕外声音》和杭州声音小组的《静音者》俨然于传统录像装置无异;施政的《Nimbus》中声音与影像关系暧昧、不可分离…… 问题在于,以装置形式呈现的声音艺术作品究竟与媒体艺术之间有什么本质上的区别?

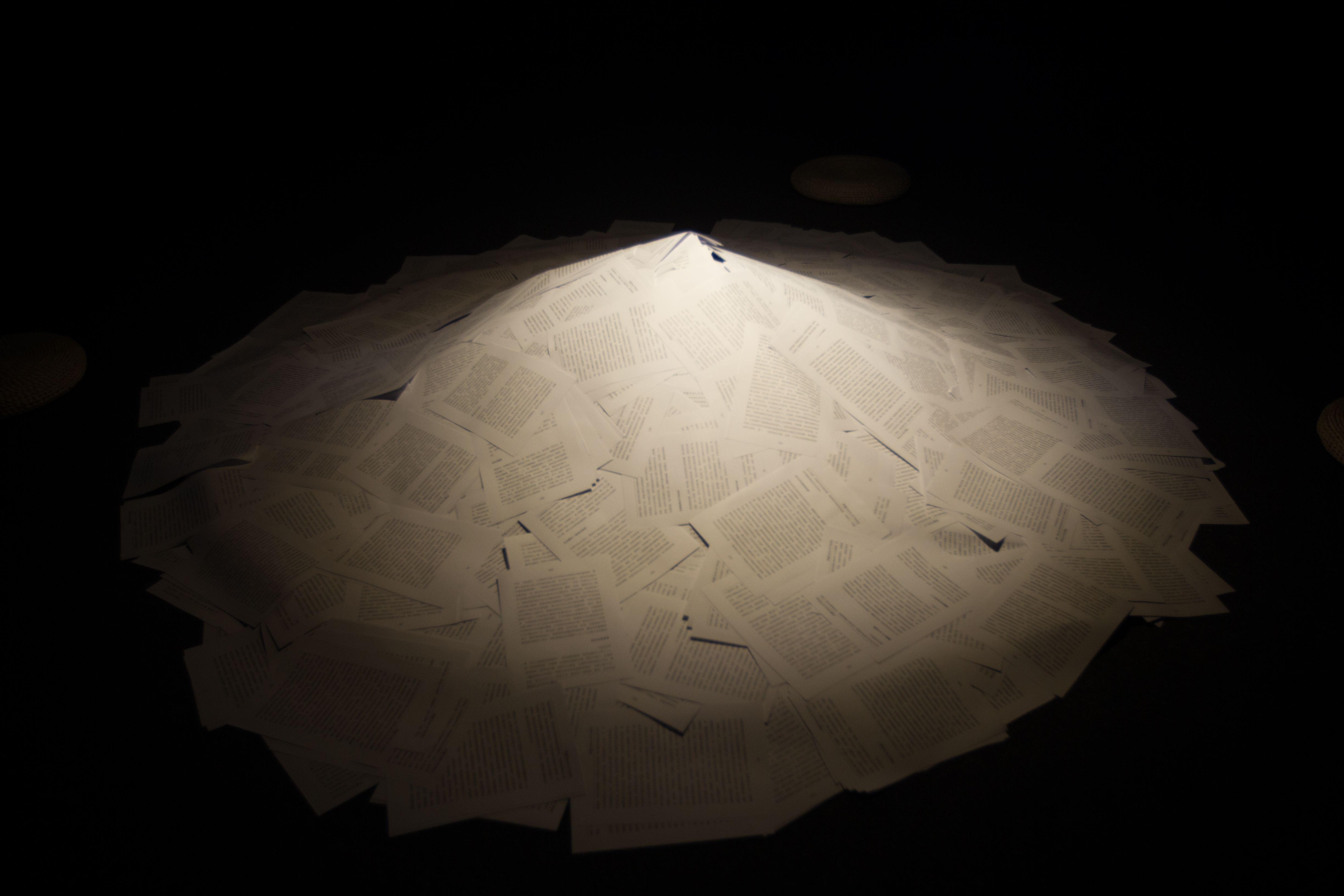

这一疑虑在与数位参展艺术家以及姚大钧本人沟通后得到了解答。这些装置不论如何“声色俱全”,貌似其他形式的媒体艺术,它们背后的共同出发点仍是对声音的挚切关注,以及对“聆听”这一感官体验的深度探索。再以上文提及的《声墟》为例,在这座融合了文本、视频、声音、装置的黑箱剧场中,张安定将从社交媒体中取得的视频片段转化为黑白格式,又将聆听社交媒体中的声音时即兴创作的文本打印并堆积成一座坟墓堆积在展厅中央。如此以来,他在剧场中营造了一份悲怆的视觉效果,与耳边鲜活的声音形成强烈对比。如此的视听并置实则是一种巧妙的切入方法,反衬了聆听这一感官体验所具有的流动性、充沛情感与生命力。

当然,这些装置作品对视觉元素的采纳与展览环境脱不了干系:中国当代艺术体制多受视觉霸权所统治,鲜少关注声音艺术这一边缘创作现象,能够走进此类空间已经是难得的契机,但前提往往是在呈现形式上兼备视觉吸引力。台湾声音艺术家林其蔚也曾在著作《超越声音艺术》中针对以美术馆为代表的艺术机构对声音艺术的“收编”现象发表了大量论述。

许多极端的声音实践者也许会对此心存不屑,将其视为声音艺术向一种视觉霸权体制的屈服与妥协。然而,声音并不是一抹面纱,聆听实践并不需要受众双眼紧闭,回避一切除声音以外的感官体验。在向新媒体迈进的当下,大量艺术实践呈现出跨媒体的面貌:众多装置作品不仅可视、可听、甚至可嗅。作为中国美院跨媒体艺术学院开放媒体系主任的姚大钧,也许是中国当代声音实践者中对这一趋势最释怀的一位。就像对自由的不顾一切往往吞噬了自由,对艺术加以定义、分门别类过于执拗一不小心便蒙蔽了艺术创作的初衷。“在各式各样的虚拟现实的背后,真实已不复存在。而这正是让我们迷恋的……但我们崇拜的究竟是真实,亦或是它的消失?”姚大钧在策展文开篇对鲍德里亚的引用是一剂意味深长的暗示:他所展望的也许恰恰是声音艺术原貌尽失,只留最本真的使命:触动受众深入“聆听”体验本身。