“贸易标记”:作为接口、有责任的想象和激发回应能力的边界

| 2018年08月21日

想象自己是一只鹰:

你正站在驯鹰师主人的手臂上,眼睛被头上的鹰帽遮住了。此时此刻,你正身处一个名为范纳贝美术馆的地方。虽然你看不到周围的人群,但是透过嗅到的气味,你知道他们都在看着你。

你的主人向你示意开始表演“羽毛戏”——这正是你的祖先藉由生态迁徙从撒哈拉以南非洲来到欧洲北部之后向欧洲封建地主们进行过的表演。你乖乖地遵从了主人的旨意。你的主人讲到你的身份:你不仅是一只用于捕猎的鸟,还是一个从现代欧洲猎鹰交易聚集地——因霍温的法尔肯斯瓦德(Valkenswaard, Eindhoven)经过商品交易获得而来的伴侣。你接受到的是中东地区传统的训练。

此时,你开始对自己的身份产生怀疑,但是与此同时,你也暗自感到骄傲——因为你正身处聚光灯下的正中心(对!而且是交易中心!而不是什么荷兰南部偏远的小镇。而且你发现自己成为了全球化的标志!)

突然之间,你的脑海中闪过一幅幅画面:你突然想起了刚刚进入这间冰冷的画廊的那一瞬间;你双眼圆睁,看到画廊里有另一个自己——这是一只经过防腐处理的呆板的猎鹰;它正站在驯鹰师弗朗斯·凡·登·赫沃(Frans van den Heuvel)的蜡像僵硬、呆滞的胳膊上。这位18世纪的驯鹰师曾经在多个欧洲皇室法庭担任过角色,而在他的家里有着一个和他一样呆板的英国老婆。你发现自己无法将视线从这些死气沉沉的人像身上挪开,虽然另一位富有的驯鹰师——理查德·哈蒙德(Richard Hamond)吸引了你的注意。理查德·哈蒙德将他的财富和土地留给了杨·凡·百思特(Jan van Best)——杨·凡·百思特在1865年成立了一间制作雪茄的工厂。

你敏锐的嗅觉捕捉到了从博物馆屋顶渗出的微弱的烟草气息。在你进入博物馆之前进行的卷雪茄烟示范加重了这股烟草味。这间博物馆的创始人亨利·雅各布·凡·阿贝(Henri Jacob van Abbe)通过东印度公司引进并在印度尼西亚群岛殖民地种植的烟草在1900年成立了一间雪茄工厂,从此发了大财。(对于你所身处的空间代表了与殖民主义相关的另一种国际贸易中心这一事实,你微微一笑。)

想象你在前世是一名来自澳大利亚地区曼多拉(Mandora)的原住民妇女:

你过世之后变身为一具幽魂,并出现在了由克拉宾电影小组拍摄的最新电影《美人鱼与镜像世界》中。你的后人艾登(Aiden)在婴幼儿时期就被掳走了,成为了一个用于拯救白人的医疗实验的实验对象。现在,被释放的艾登和他的父亲、兄弟正在你的领地漫游。然而你感到异常气愤。这不仅是因为他们从来没有来看望过你,同时还因为艾登的长辈就这样轻易地让白人把艾登带走,让他变成了一个“白人救世主”。你暗自鼓动你的姐妹们去“惩罚他们”,但是突然之间,你被四周的烟雾和火焰吓住了。“水力压裂!”,他们其中的一个人吼叫道。你被这幅残暴、贪婪的破坏土地与和平的场面激怒了。

从艾登的视角,你看到了孟山都公司(Monsanto)——这家垄断性的农业生物技术公司的巨幅彩色广告。孟山都公司的人正在向土地施撒农药,声称这样做能够为农田提供更加优质、长效的创新农业方式。你为这种资本主义的虚伪感到恶心,然而不幸的是,你只能恐吓住一个人,但无法恐吓一间公司。你对于怎样修复被工业原料荼毒的土地毫无头绪。

然而此时,你的思绪被艾登与你的领域附近水域中美人鱼的对话打断了。你猜测,或许你的后代可以在水中的镜像世界里尝试弥补些什么。

以上关于转世的万物有灵般的想象是“边界想象”策划的第五期展览——“边界想象:贸易标记”旅程的起点。一名驯鹰师在展览开幕式上进行了表演,而克拉宾电影小组展示了在参观过位于法尔肯斯瓦德的猎鹰与雪茄博物馆【Valkerij en Sigarenmakerij (Falconry and Cigar-makers) Museum】之后受到启发而创作的多屏幕影像作品《美人鱼与镜面世界》。在这里,来自全球化和贸易不同分枝的美人鱼与猎鹰相遇了。

此次展览项目中所指的“边界”意味着种族与政治暴力和大屠杀、殖民主义及其幻影、剥夺与剥削、民族国家之间的边境纷争、地缘政治的范围、未来的展望、全球人口迁徙、工业污染、人口流动与聚集、抗争空间及其重新定义等相关议题。对于边界的想象则是运用美学的方式来捕捉“突如其来与现实相融合”【1】的信息。正如此次展览的策展人维维安·兹赫尔(Vivian Ziherl)为“边界想象”于2016年进行的首次展览所撰写的介绍所阐释的,“作为美学作品,边界想象坚定地将社会经济与历史牢固地融合在了一起。”【2】这就意味着这个项目并不试图重现例如发生在布里斯班(澳大利亚)、耶路撒冷(巴勒斯坦)、埃因霍温(荷兰)等边界的矛盾和纷争,而是选择从这些地区曾经被忽视的历史和社会经济本身,带着强烈的责任感,选择通过美学的方式进行互换并切入。在采访中,维维安回顾了在布里斯班——她的家乡进行展览的初期细节【3】:

事实上,这是一个压力颇大的挑战。因为对于我长期进行思考以及研究的话题而言,如果它们最终在布里斯班被证实并不重要,那么其中就将产生严重的问责。

同样的,对于一个如此了解我的城市,以及我对城市的了解和亏欠而言,这其中也包含着深刻的问责机制。

因此,最终呈现出来的将不仅仅是一场展览,而是可以将源自布里斯班的作品放置在国际化、严肃而又行之有效的对话中的某种成果。

这也是促使这一项目成为研究的基石,而非仅仅关注眼前的热门话题的原因。

昆士兰首府布里斯班最早是原住民和托雷斯海峡岛民的领地。当荷兰航海家威廉·扬松(Willem Janszoon)于1606年登陆时,当地居民与欧洲发生了首次接触。自大英帝国于1788年在澳大利亚建立了第一个殖民地开始,成百上千的原住民在与欧洲殖民者之间的边境战争中遭到了杀害。然而,对于大屠杀的学术研究仅从15年【4】前才开始建立。2017年7月5日,纽卡斯尔大学对公众公开放了一部记录了1788年至1872年80年间在东澳大利亚发生的超过150起针对原住民的边界大屠杀的线上数字地图【5】。这个研究项目的名称是“1788年至1872年东澳大利亚殖民边界大屠杀”。而在1788年至1930年间,仅在昆士兰就有超过6.5万名原住民和托雷斯海峡岛民在纷争或者大屠杀中丧命【6】。对于观众而言,可以想象,“边界”这一词汇对于兹赫尔在布里斯班开展的研究具有多么强烈的政治意味。这也或许是她委托艺术家戈登·霍基(Gordon Hookey)创作长达10米的绘画《缪尔兰德!》(Murriland!)的原因。

《缪尔兰德!》是一幅自2016年开始进行的绘画,目前仍在进行中。当艺术家参观位于阿姆斯特丹的热带博物馆(Tropenmuseum)时,霍基从什穆巴(Tshibumba)的绘画系列《扎伊尔历史》(History of Zaire,1973-1974)——这一包含了100幅讲述当今刚果共和国在殖民历史中所经历的暴行和挣扎的绘画获得了灵感。这个系列的作品也在此次展览中进行了展出。作为对于这一系列的回应,霍基——这位瓦伊原住民(Waanyi)同时使用了原住民和非原住民的视觉语言和符号,并通过刻意使用误用或者破碎的英语来描绘土地侵占和对原住民的大屠杀、种族主义、非人道行为、对黑人进行的菲勒斯式的侵犯 ,以及其他发生在澳大利亚殖民地的暴行。而并非出于巧合的是,当艺术家指向“地图1.2:一些发生在边界的大屠杀——北昆士兰”时,霍基告诉我说,他打算使用颜料圆点在画布上标注出大屠杀发生的地点,将颜料作为飞溅鲜血的象征。尤其值得注意的是,艺术家所使用的去殖民化语言具有十分强劲的力量。例如,在画布上方的时间线上,11号就代表了“无人之地”的侵略者。他写道:

1771年,来自强大的“大英帝国”(british umpire*)的智囊团聚集、证实、交媾、完善、阻碍(便秘)、阉割、然后还吃掉了“库克”(船长)的报告。

*艺术家将empire里的e用u代替,然后将u划掉,在上方拿红色写上一个字母e。

通过使用“智囊团”这一词汇,艺术家直指这些来自欧洲的智者在经济和财产等方面将殖民主义合理化;而通过将“帝国”(empire)刻意拼错成“umpire”,艺术家批判了大英帝国以至高仲裁者的姿态为暴行背书并将其合法化的行为。一连串极具韵律的动词表明了前来殖民的这些知识分子刻意针对被殖民的原住民制造了针对身体的暴力和性暴力。

然而,这其中有趣的是,这幅绘画最新的部分中还出现了两个中国人的形象,而艺术家正是参考了一本名为《1421:中国发现世界的这一年》(1421: The Year China Discovered the World)的书籍。艺术家告诉我,据书中记载,朱棣皇帝曾经在15世纪明朝时期多次派遣郑和率领舰队进行海洋探险,并且在英国船长詹姆斯·库克(James Cooks)于17世纪之前就早已发现了澳大利亚。虽然历史学家们都质疑这一信息的可信性,但是,和欧洲人的冒险相比,郑和领导的航海探险是可以想象成殖民色彩最淡、行为最文明的冒险了。明朝皇帝朱棣的旁边是李小龙。这位闻名全球的流行文化符号实际上从未去过澳大利亚。在这对时空错乱的比对中,两个中国形象正在和土著居民畅饮着名为“热情”的橙汁饮料。这一在某种程度上被浪漫、乌托邦式的想象被触发,以抗衡殖民的野蛮行径。然而,观众仍然需要注意的是,虽然当时的中国并没有通过航海进行海外殖民,但这并不意味着他们就是无辜的。

与霍基基于澳大利亚殖民边界上出现的土地侵占殖民和暴力生发出的忧虑和批判相比,艺术家何锐安(Ho Rui An)则在新加坡的贸易殖民主义和政府治理术之间发掘出了耐人寻味的关系。在他的影像讲座、最新的录像装置《DASH》中,艺术家通过在一场车祸将行车记录仪的“视线”进行了拓展和延伸:这场车祸由一名中国富豪投资人,一个与“金融-资本”机器熔合的个体,“速度的具身化”所驾驶的超速法拉利撞向象征工人阶级的出租车。从车的仪表向外看到的偶然性和不确定性与未来的这些特性相似,这促使了艺术家进一步探寻新加坡未来的治理术与对未来的治理,和新加坡与壳牌的奇特关系。新加坡的地平线扫描(Horizon Scanning)引用了未来学,利用大数据预测危机并管理未来(包括使用例如“黑天鹅”等动物象征来比喻未来危机的级别),而新加坡政府学习壳牌石油公司的情景策划(scenario planning)不仅仅对能源未来,还对世界的未来进行预测。在这一语境之下,边界意味着移动视野(vision-scape)预测(project)未来或者将未来投射(project)进当下,以确保未来的可管理性,避免在将来可能会发生的、会造成减缓资本运转的不确定的危机。

此处“project”的多重含义都显现其中,主要包括:a. 通过控制光的方向在某一表面制造出特定的影像;b. 向观众或其他人传递一种印象;c. 形成方案或者意图;d. 根据当前的数据和趋势计算、预估或者预测(未来将会发生的一些事情)

在何锐安为此次展览创作的最新装置《布孔-布孔》(Bukom-bukom,2018)中,艺术家解开了“荷兰皇家壳牌”(Royal Dutch Shell)诞生的“迷思”——在新加坡大陆西南端的布孔岛上(布孔是一种海贝的名称),亚洲石油公司与荷兰皇家石油公司于1907年合并成为荷兰皇家壳牌。该公司在当时的荷属东印度群岛,即现在的印度尼西亚进行石油的开采和提炼。因此,荷兰皇家壳牌成为了殖民经济体中最大的公司之一【7】。何锐安告诉我,在马来语中,若想表达名词的复数,只需将其进行重复即可——《布孔-布孔》即来源于此。

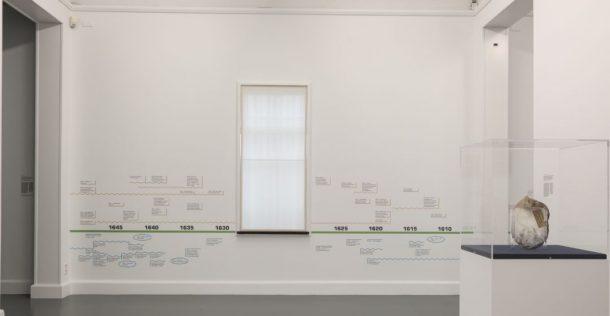

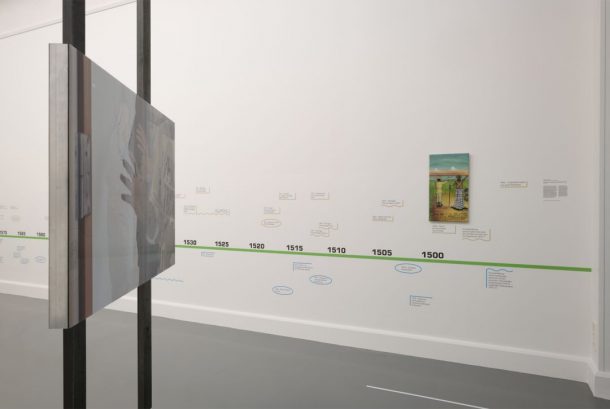

请想象一下,当自1907年就开始拍打布孔-布孔岸边的海浪与已有500年历史的时间线-海浪线在当下和未来交织,促成了这件名为《自由主义的交响曲》(Symphony of Liberalisms)的作品。这是由伊丽莎白·A·普维内利(Elizabeth A. Povinelli)与维维安·兹赫尔(Vivian Ziherl)和朱莉·匹特斯(Julie Peeters)共同创作的。一条绿色的时间线贯穿了整个展览,代表当地历史的蓝色海浪线位于绿色时间线的下方,而代表国际历史的棕线则位于最上面。与展览之前的几个版本相比,此次的《交响曲》超越了当下所说的自由主义的范畴,而是向着更加久远的过去和未来进行了延伸,时间跨度从1500年代直至2020年。这件作品可以被视为视觉化了的“乐谱”,将历史想象成了节拍,在它们的音调和韵律中进行了重新编排、交织,彼此进行碰撞。策展人兹赫尔在采访【8】中指出:“荷兰在16至17世纪间活跃于全球。因此,(哪些属于荷兰,而哪些不是)我们是无法将它们分开的。”

此次展览最主要的一个论点即荷兰长期以来都是一个全球化的载体。比如说,在时间点1620年的上方就写有:“1618——威廉·扬松(Willem Janszoon)绘制了澳大利亚西岸的地图,(并称之为)‘新荷兰’”、“1619——杨·彼得斯·科恩(Jan Pietersz Coen)征服雅加达,将其重新命名为巴塔威亚,(并在其之上设立)荷兰东印度公司总部”,而在1625年的时间点上方则写有包括:“1623/1624——中国在澎湖列岛击败了荷兰”。观众可以从中了解到荷兰长时间以来都在“贸易-商品化-殖民主义”以及国际资本主义关系中扮演了重要的角色。在这里,边界成为了重新唱起被遗忘、未听闻之歌的空间,回应特定地域如埃因霍温、北布拉班特、荷兰(具有不同形式的全球性的地方)的关注点的空间,通过这样的方式,想象力承担了历史责任。这些地方的全球性,如飞利浦和ASML在北布拉班特雇佣来自于诸如南亚的工人,而他们的产品销往全球各地,或者是之前提到的同一地区的烟草和猎鹰产业,或者是荷兰的如荷兰东印度公司或者壳牌这种大规模影响了全球地缘政治和经济的大型企业。边界同时也是想象力唤起观众的责任感,并使之具有作出回应的能力的空间。整部《交响曲》所使用的语言仅为荷兰语,因此对于一些当地观众来说是具有语义的意义的;展览中的另一些作品,例如《北布拉班特临时嘻哈档案》(North Brabant Temporary Hip Hop Archive)则展示了埃因霍温和北布拉班特的文化生产以及他们在1980年代和1990年代对于西欧嘻哈以及涂鸦所造成的显著影响。当地的观众可能在看到这件作品时感到颇为熟悉。

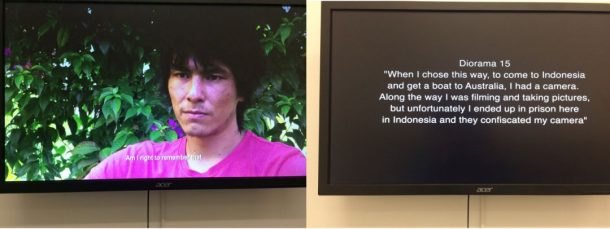

通过语言和文化与观众产生关联之外,展览另一种激发观众回应的方式则是运用情动的政治(politics of affect)。汤姆·尼科尔森(Tom Nicholson)的《我出生在印度尼西亚》(I Was Born In Indonesia)正是“基于一组描绘了18个来自一群哈扎拉(Hazara)难民(他们来自阿富汗和巴基斯坦)生活场景的立体模型”而进行创作的。这些难民遭遇了澳大利亚针对难民过激的限制政策,被困在了西爪哇群岛——而这一政策则受到了欧洲极右翼政党例如荷兰自由党(PVV)的强烈支持和赞誉【9】。

在一屏录像中,一位难民说道:“四岁时,我在印度尼西亚成为了一名难民。我因此也出生在印度尼西亚。”这名难民同时也是一名电影导演,他通过拍摄周围其他难民将他们生活变得可观可感。在电影中,他以平静的语调讲述了一名死于炸弹袭击的同学的故事。以同样平缓的语调,导演还讲述了他试图从印度尼西亚潜逃至澳大利亚的失败经历,以及摄影机被没收的过程——而这意味着这段难民历史也在视觉意义上被没收了(立体人像15)。这是木制结构上的白色人像之一——然而不同于在印尼国家博物馆里那些被涂成彩色的模型,这些鬼魂式的白色模型,寓示着对他们的承认处于悬而未决的状态;他们既可见,又不可见。在一个宁静的下午,当我近距离观察这些立体模型时,我听到了一名正在观看这部录像的观众发出的啜泣声。正如哲学家布莱恩·马苏米(Brian Massumi)所阐述的【10】:

情动和被情动意味着相遇。而相遇则需要向前冒险。冒险:情动绝不是被主体的内在性所围闭起来,而是对世界事件的即时参与。这关乎经验的强度。如果不是关于相遇的冒险,那政治由什么构成呢?如果不是关于关系的冒险,那相遇是什么呢?

在观众和难民导演/叙事者的相遇中,这名观众将自己打开,让自己被这些所情动:这个立体模型式的叙事和这个遭到国境限制却又试图重绘主体身份的边界的主体(这个主体身份不和公民身份相捆绑)。而作为对于这经验的强度的回应,她选择在此时此刻的泪水中成为叙事者和边界之间暂时的具身化媒介。艺术作品因而激发了情动政治,邀请观众对于悬而未决的历史和世界事件进行回应。

因此,“贸易标记”的标记是通过艺术和美学的方式进行制图的结果。通过艺术和美学的方式绘制、记录下通过贸易和交换模式而形成的全球社会经济关系的边界,在日本哲学家柄谷行人(Kōjin Karatani)看来【11】,交换模式对于理解并对世界历史进行批判而言是十分关键的。这些边界被批判性地研究,其中的复杂性被呈现,这些感官学形式拒绝屈从于已有的或者占主导地位的感知体系。这也因此解释了兹赫尔所提出的边界形式主义:“边界形式主义致力于用抵抗的图像发展一种关于再呈现的感官学战术;这些图像拒绝向现有的阐释妥协,并不可置疑地要求全球交响曲的呈现出另一种形态和声响。”【12】这些抵抗边界的图像和想象藉由一种责任生成,这种责任试图通过与全球和当地的语境相结合的方式探寻在美学和政治的概念中“边界”所具有的现实意义,并同时标记出重要的议题的边界(虽然它们很有可能被“资本-民族-国家”的阴影所掩盖)。这些边界的图像和想象邀请观众对这出全球交响曲进行回应,促使他们谱写、或者重新谱写他们所关心的问题,挑战自身对于边界的“感官学-政治”的想象。

【注释】:

1. 瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin),《拱廊计划》(The Arcades Project),由霍华德·艾兰(Howard Eiland)和凯文·麦克劳林(Kevin McLaughlin)翻译。Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002: 462.

2. 维维安·兹赫尔(Vivian Ziherl),《边界形成主义介绍》(Introduction Frontier Formalism)http://frontierimaginaries.org/organisation/essays/introduction-frontier-formalism. 2016. Last access 28th April 2018.

3. 片段截取自作者与维维安·兹赫尔于2018年4月23日在阿姆斯特丹进行的访问

4. 纽卡斯尔大学,澳大利亚,一部关于超过150起针对当代土著民族的大屠杀的地图,https://www.newcastle.edu.au/newsroom/featured-news/mapping-the-massacres-of-australias-colonial-frontier. 5th July 2017. Last access 29th April 2018.

5. 来源同上

6. 卡拉·瓦尔奎斯特(Calla Wahlquist,《针对土著民族进行的大屠杀揭开了澳大利亚血染的历史》(Map of massacres of Indigenous people reveals untold history of Australia, painted in blood),《卫报》,https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jul/05/map-of-massacres-of-indigenous-people-reveal-untold-history-of-australia-painted-in-blood. 5th July 2017. Last access 29th April 2018.

7. 斯科特·梅尔里斯(Merrillees, Scott),《雅加达:资本的肖像1950-1980》,雅加达:春分出版社(Equinox Publishing. 2015: 60.)

8. 片段截取自作者与维维安·兹赫尔于2018年4月23日在阿姆斯特丹进行的访问

9. 来自于作品墙上的文字

10. 布莱恩·马苏米(Brian Massumi),《影响的政治》,Cambridge, UK; Malden, MA: Polity, 2015.

11. 柄谷行人(Kōjin Karatani),《世界历史的结构:从生产模式到交换模式》,由迈克尔·K·波尔达斯(Michael K. Bourdaghs)翻译。杜克大学出版社2014年出版。在这本书中,“柄谷行人追溯了不同模式的交换,其中包括游牧民族惯用的集资、固定结算农业模式出现之后发展出的交换系统、在国家形成的过程中产生的以归顺换取保护的方式、资本主义商品交易、以及一种为了适应当下而产生的礼物归还的这种未来交换模式”(https://www.dukeupress.edu/the-structure-of-world-history)

12. 维维安·兹赫尔(Vivian Ziherl),《边界形式主义介绍》(Introduction Frontier Formalism)

http://frontierimaginaries.org/organisation/essays/introduction-frontier-formalism. 2016. Last access 28th April 2018.

* 若无特别标明,正文图片致谢Peter Cox(埃因霍温,荷兰)

正文所有图片致谢Van Abbemuseum(范纳贝美术馆,埃因霍温,荷兰)

(翻译:薛冰砚)