对话班宇:东北,语言里的缝隙

| 2020年07月06日

鸣谢艺术家和魔金石空间

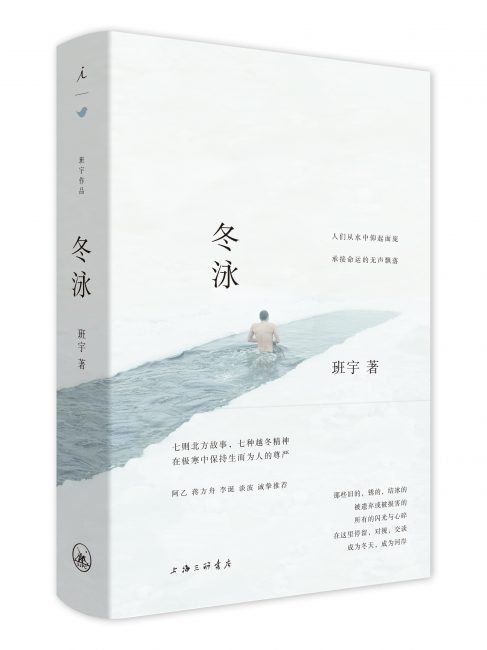

王兵举起DV拍摄《铁西区》的二十年后,生长于沈阳铁西区的八零后作家班宇交出了他的首部短篇小说集《冬泳》(2019),讲述工人村街巷里最不起眼的人,在现实的庸常中维持着最后的浪漫和尊严。东北语言中发音独特的“腔调”让班宇的作品充满地域特征,亦有评论者认为《冬泳》比肩金宇澄的《繁花》,是一种本土化的写作代表。而班宇文字中更为强烈的个人风格则体现在信息传达的高效——句子短促有力,高度口语化的叙述,不加引号的大段对话让词语与发音黏合在一起,令阅读如同观看激流。而东北的兴衰也作为一种普世的经验,让这部作品在加速度的大背景下引起了广泛的共鸣。

当历史钩沉回到个体的复杂经验时,东北常常被抹平为一种近似的描述:经济凋敝、罪恶横行、颓废的小人物挣扎着寻找出路。媒体新闻与影视作品为大众生成出了一个生猛而扁平化的东北,班宇反对这种东北叙述的“共识”,认为这种固化的印象实际上限制了大众对东北文学作品的观看视角。他笔下充满复杂张力的东北,不可名状的情绪在漫长的苦寒岁月中滋长。东北人用阅读、绘画、音乐塑造自己,它还将要给更大的中国文化带来生机和新的方向。

布面油画,304 × 340厘米

鸣谢艺术家和Vanguard Gallery

赵梦莎:在今天这个世界聊地方性好像更贴切了,大陆变成岛屿,阵营正在割据,民族主义在上升。我联想到的第一个问题是中国当代艺术早期的绘画中,地方是很经典和常见的题材,当时的艺术家们在外部世界或者说“西方艺术世界”找到符合自己的方法去吸收。不知道从文学的角度谈“地方”跟当代艺术语境中的叙述是否相通。不严谨地概括来说,中国当代艺术早期的面貌,呈现出的是一种地方经验混合西方技巧的结果。我们普遍认为85’新潮是一个中国的当代艺术史的重要开端,其中分布在东北的一群艺术家(成员舒群、王广义、任戬等)以“北方艺术群体”为名,对北方文明进行艺术阐述,强调“冻土精神”,一种理性、崇高的精神取向。东北确实有辽阔的高纬度冻土地带,地理特征也带来特殊的文化氛围。我很想知道如果在文学中去谈地方性,“东北”这个地理概念下的历史群体是怎样的?

鸣谢艺术家和魔金石空间

班宇:你刚才说了很有意思的一点,如果说中国当代艺术史的重要节点是八五新潮,那几乎和国内文学(的发展)是同步的。那么具体说“东北文学”的历史我觉得有至少三个节点,第一代是萧军萧红、端木蕻良,他们很强调东北这个概念,萧红的很多作品都以东北为背景;之后我觉得就是迟子建老师,她把东北看成是一个巨大的人文关怀场所来写北方人的故事,作品里面有很强的自然主义的元素,用北方晶莹浩瀚之美来包裹自己的作品。比如《额尔古纳河右岸》中就有一段非常精彩的描述,就是一个人的视角一下子变成一个鹿的视角,小鹿在冰上奔跑的视角,这些我觉得都是迟子建老师的发明和贡献。再到今天,我和双雪涛、郑执的作品比较集中地体现了对于九十年代截至千禧年东北的反思,经常被作为东北作家来讨论。

赵:为什么你们会集体地去写“过去”的东北,尤其是对“下岗”这个大时代背景下北方人的描述,并在今天引起这么大的反响和共鸣?

班:如果是一个正在经历的创伤,比如我们正在经历的疫情,不要说去写作,想分析现状都很困难,信息千头万绪,怎么进行有效整合?你甚至没有办法去以自己的角度来切入这个事件。而面对九十年代的下岗,我们在经济体制转变之后才能去回忆和反思当时人们经历的创伤,他们的精神状态,以及事件到底是一个怎么样的发展过程。我觉得可能文学始终是跟地方的命运关系特别紧密的。但对于东北,这个密切的关系一方面有政治因素的所在,另一方面又有地理环境的所在。萧红这代描述的也是一个变革的时期,迟子建会受到一些现代派思潮的影响,但都是做自己的作品。我被一些批评家认为是“后先锋写作”,大概是说写作技巧和手法是受到现代派的影响。这种影响是一种(对现代派的)二次咀嚼。对我影响最大的并不是国外作家,而是格非、马原、余华、苏童,这些从小看到大的、第一批消化现代派写法的人。他们的经验就是像刚才你描述的那样,是一种现代派的思潮和在地理念的结合。我直接吸收到的是他们消化后的结果,之后你必须要找到一种属于你的叙述方式来讲述你自己的故事。八十年代先锋派的影响,为今日的东北找到一种适合的书写方式和书写语言。我觉得这是一个较为明确的立足点。

赵:那“东北”是不是已经成为一种类型文学了?现在“东北学”也成为了一种学术分支,2019年你还作为当代文学界的代表参加了一个东北学论坛。

班:是的。这个论坛的主持是哈佛大学的教授王德威老师,海外做中国文学研究很厉害的一个人。他的《想象中国的方式》相当于讲通过小说来阐述一个中国的近现代史。论坛是圆桌形式,邀请的是十位来自不同领域的学者,比如有东北话语音研究、伪满时期文学,还有闯关东文学。与会之前所有人要写一篇论文,会上轮番做十五分钟的论文概述。“东北学”我认为更多的是从文学开始的一个大地理的概念。王德威老师是台湾人,他觉得东北和台湾在历史上非常相似,都有过一段殖民时期,多民族的聚集,这种复杂性的状态都有一点面向未来的意思。我自己简单一点去理解,就是说东北的现状现在不行,其实并不是因为它落后,是因为它更前沿。大家别着急,马上全国全“东北化”。

赵:确实,“东北”也是中国一段浓缩的、激进的近代史,他曾经扮演“共和国长子”的角色,城市建设也很超前。

班:东北城市化特别早,六七十年代沈阳就已经是城市了。而且整个流转和变迁速度特别快,就好像三十年的时间内完成了从兴盛到衰败这样一个现场。

赵:从劳动人民双手创造新世界变成了今天经济倒退到全国吊车尾,为什么今天的网络土味视频、或者电影文学中描绘的“东北”,都常常会伴随着一种戏剧化的形象?

班:我觉得东北被媒体上塑造出来的是一种特别卡通化的形象。就像汤姆和杰瑞,你就知道老鼠永远会赢了这只猫。换一个东北人你马上就能想到他在某一个场合会说“你瞅啥”,他戴的大金链子在水里会漂起来。我觉得东北人在某个时刻会有有非常强烈的表演欲望,故意演出来这样一个形象,迎合情绪的需要,获得关注。所以今天谈东北文学,你就能想象作者写的东北人是什么样子,非常容易能进入到这个语境和视野里面。一些地方缺乏了地理特征,也缺乏写作上的个性。

布面油画,130 × 140厘米

鸣谢艺术家和Vanguard Gallery

赵:为什么偏偏是东北的文学在今天呈现出来一种群体面貌,而在其他地方产生了断代?为什么是班宇、双雪涛和郑执三个同辈的沈阳人同时写90年代的东北,爆发了创作的高潮?

班:我觉得我们虽然叙说的是过去的东北,但这个经验并不止于东北。2000年初的下岗浪潮已经遍及全国,沈阳开始下岗的时候武汉、长沙也在下岗,只是没有东北搞得这么声势浩大,经常被人提起来而已。

鸣谢艺术家和魔金石空间

赵:确实社会结构的改变在我们的父辈这种成长于工厂大集体吃大锅饭的一代人身上留下的痕迹特别明显,他们怀念计划经济的安全简单,只管劳动国家可以管我一辈子,所以下岗的心理打击对许多人来说是无法翻越的。是不是这种对逝去时代的共鸣促成媒体所谓的“东北文艺复兴”的风潮?

班:这个说法最初是(说唱歌手)宝石GEM开始说的。我们有叙述的根基,经历过那个时代,又掌握了某种叙述话语的方式,那么你就可以去对那个时代进行阐述。我也不理解很多人说东北是一个得天独厚的创作土壤,因为经历过高潮也经历过衰败。我甚至认为这些都是文艺工作者后来塑造出来的。其实宝石GEM写歌说唱、老四拍短视频,或者我写小说也好,更多层面上其实并不是从地域这个角度出发,还是从人本身这个角度出发。不然老四拍的那些视频为什么大家会有共鸣,会说“我妈也这样”,是一种举国的情绪。

鸣谢艺术家和魔金石空间

赵:那东北的“文艺”的特殊性在哪里呢?是怎么造成的呢?

班:我觉得东北至少在九十年代是一个文化消费的重镇。回想一下我们的父辈,一个月的生活周期其实是被安排得特别妥当的。工厂每月工资八百块钱,工资条上会有各种明确的费用的表述,比如有一个阅读专项费用——每个月的读书看报费五块钱,洗澡理发费十块钱等等。东北人特别爱跳舞,而且年轻人都会弹点吉他之类的乐器,是他们的一种娱乐休闲方式,所以我总觉得上一辈人其实比我们还文艺。我印象深刻的一个事情就是小时候每家都会经常去厂里的图书馆借书,但一般借的是言情或者武侠小说。这种影响可能是相互的,也一直传承下来,让大家意识到要有精神追求,是一个比较早城市化之后的人才有的这样一个精神状态。

赵:是一种工人,或者劳动阶层的特性?

班:东北的工人阶级是一个被规划的、至少是想象中规划得特别完善的一个阶层。相比面朝黄土背朝天的农民意识,工人阶级完全不需要看天吃饭。有一个相对固定的政策我们就有一个相对稳定的生活。所以我也愿意把自己几乎完全投入到这种生活里边。有一套完整的福利制度和待遇来对应你的个人生活,保存你个人中的性格在八小时之外的存在。整个体制的设计给了你一些空间让你去塑造个人爱好,塑造自己的文艺生活。朗西埃也写过《无产者之夜》,就是一帮工人去写诗、写文章。

赵:刚刚你提到我们对“东北”这个地方的想象开始伴随着一种卡通化,或者说小品式的刻板印象。但在你出版的第一本小说短篇集《冬泳》中,我也读到了像是电影《钢的琴》、《白日焰火》里面无力反抗时代的小人物,以及一种普遍的失败主义的情绪。

班:是因为你写的时候完全不会去想自己给大家带来的是一种什么样的情绪,或者说我要展现的是一种什么样的时代面貌,而只是把作品聚焦到叙事和人物身上。所以我觉得这种情绪可能会让读者对东北文学作品产生一种特别固化的印象,其实我们想描述的是一个更大的东西,但是因为从地理和地域环境这个角度切入并理解可能对于很多人来说更容易更简单,所以就会被这样的一种视角所固化。

对我来说一个作品的所有的初始点都只能是一种情绪,是一种描述不清楚的情绪,你要通过小说这个形式尽量地去描述清楚,而不是用几个词语把它简单的概括成悲伤、痛苦,或者喜悦、高兴,不是这么简单的情绪。人可以在既爽的时候又不爽,这两种情绪可以在同一个时刻产生。你在东北有很多莫名其妙的情绪,不能以二元论的方式分辨出来你是高兴还是不高兴、这个事情是对还是错。我觉得所有的小说和艺术作品可能对我来说至少要探讨这样一个暧昧的区间。写小说也好,画画也好,最终都是落在自我身上,不一样的人说出来的话就是不一样。而且你在你的作品里面是没有办法撒谎的。

导演:耿军。电影时长:1小时39分

图片鸣谢耿军

赵:读你的小说时会有一种屏幕阅读的错觉,大量的对话和短句,让人觉得像是浏览瀑布流,读起来有一种速度感。

班:我的短句和所有的叙述方式都是向外的。而不是像比如说托马斯·曼那种无尽的自我反思那种哲理性质的。我是告诉你这个事件、这个行动、这个人、这个话语是怎么样的,而不是我在内心的纠结探讨。其实托马斯·曼那种写作是非常难的,而且中国的绝大多数作者在反思或者说思辨阶段没有办法达到那样的高度。写出来你都会觉得特别幼稚,所以对我来说还不如不写。

赵:这是不是因为我们都习惯了屏幕阅读,我们的写作习惯也造成了改变?比如我们不会习惯读太长的句子了,APP正文一行字最好不超过21个。

班:我觉得一定会受到这种影响,但是最关键的因素是因为我觉得这么写对我来说是舒服的。写小说就像说话,说话就是我的呼吸,我是这么呼吸的我就这么说话。

赵:这跟东北方言本身的节奏感是不是也有关系?比方说东北话是很通俗简练的,尤其喜欢拟声词。

班:整个东北的语言其实是特别丰富的。我的小说也是,我觉得应该是有一种高效的小说是好的。沟通的高效不能是一种刻意地告诉,而是在这种语言里边一定要存在缝隙和诗意。

导演:耿军。电影时长:1小时39分

图片鸣谢耿军

班宇,1986年生,小说作者,沈阳人。曾用笔名坦克手贝吉塔。已出版小说集《冬泳》《逍遥游》。

原文发表于LEAP 2020春夏新刊“在希望的田野上”