糖,难以承受的故事

| 2022年10月19日

2013年,艺术家安德烈娅·钟(Andrea Chung)在美国圣地亚哥的Helmuth Projects展出了录像作品《海浴》(Bain de Mer)和一件场域特定装置《Bato Disik》。在现场,一批糖塑的小船被放置在浅浅的水池中。这两件作品源自艺术家2009年在毛里求斯做富布莱特访问学者的经验;她当时在那里研究毛里求斯岛的食物与移民。“第一次在圣地亚哥展示这些小船时,天气出奇地热;它们只消几个小时就融化不见了。”这位华裔加勒比艺术家在一次采访中回忆,“我踏入展厅去看作品时有点被吓到了。”艺术家在采访中透露,她在创作时遵循一次只使用一种材料的想法,尽量让自己充分了解它的局限性和拓扑学特性;在一段时间里,这个材料是糖。

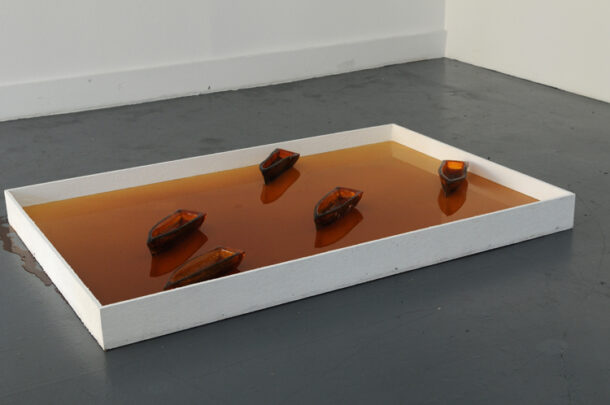

安德烈娅·钟,《Bato Disik》(局部),2013年,糖、水。

在圣地亚哥,这些棕黄的蜜色小船起初被安置在一层浅而透明的海水中。小船厚厚的糖制船身本应抵抗时间、天气和海水的侵蚀。但实际上,船身边缘的液体在发热,从而无声无息地让热量和水分渗透进固体小船的细孔里。在周围热空气的蒸腾下,船只开始失色。糖融入水,水吞噬糖。当下之物成为往昔之物。

一波又一波平静的故事通过装置旁的视频旁白进入现场,用海洋的余嗜洗刷着我们的味觉。莫纳山(毛里求斯海岸的一座山,也是19世纪早期逃亡奴隶建立社区的所在地)及山民的叙述在海水冲沙的声音中层层展开。一个缥缈的声音簌簌响起:“传说,当居住在岩石上的奴隶看到士兵接近时,他们会纵身跳下岩崖而死——尽管士兵是为了告知奴隶他们可获自由而来。”

“这是一个令人难以承受的故事。”

安德烈娅·钟,《Bato Disik》,2013年,糖、水。

这些奴隶是在18世纪末到19世纪初逃离西印度群岛的英属糖业种植园的。他们在莫纳山的陡峭崖顶上安顿下来,开始新的生活。为着偷来的自由,险峻的悬崖成为了他们的家园和庇护所,直到奴隶解放在1835年2月的第一天迎来合法化;但对这些人而言,那一天标志着他们生命的终点。通过那致命的一跃,曾经的奴隶们用生命的最后一息抵抗再度被俘获的可能,同时也拒绝了被赐予自由的(不)可能。他们带着对彼此的承诺,纵身一跃,摆脱英国士兵步步逼近的景象,即使后者带来的是奴隶们尚难知晓的自由的消息。对他们来说,自由的选项从未存在。

视频中,海浪涌上岸来,无声无息地渗入颗颗砂砾。在沙与水的短暂相拥间只留下一些时间残证般的泡沫。水随即退回到海洋深处,为下一次涌动而聚集。一遍再一遍。这个令人难以承受的故事也恰恰如此被反复讲述。

当海浪从沙滩、屏幕及我们耳边退却,擦洗的杂音开始将之取代。视频中,艺术家带着一只红色水桶入画,来到一堵姓名墙前。墙上的名字以糖写就,而桶里的水则取自海洋。艺术家将海绵浸入桶中,再将多余的水挤出。她开始擦洗已经凝固的糖浆。起初,文字在柔软的海绵下显得很顽固,但很快它们就失去了黏合力,开始从墙上剥落,褪去。

水开始变得浓稠。这片神圣的绿洲里,希望膨胀又干涸,急转直下的绝望占据了每次讲述的结尾,又将所有希望一次次甩下浅滩。

艺术家回到沙滩,然后走进海里,将红桶里掺了糖的咸水排回它的来处——它的去处。

船只融化了;以糖写就的名字被抹去了。糖塑小船所示的静止表达了一种对强制分离的抵抗,暗指不能预见却无从规避的旅程——开启旅程的船只惟有被卷走、被吞噬。夜航程和非法契约所承载的亡命者将难以承受的故事传递下去,水之唇连绵荡漾,既改变他们的语言,也传送他们的身体。

这些横跨太平洋和大西洋的航程构建了一幅有关离散与私隐、有关剥夺与建立家园的地下地图。它破坏了哥伦布的地图,如同糖在水中融化——纵然扩散,但难以淡至无迹。

安德烈娅·钟,《沉与游》,2013年,糖、钓鱼线、钓鱼钩、螺母、螺栓、革命、时间。麦科尔艺术中心的场域特定装置现场

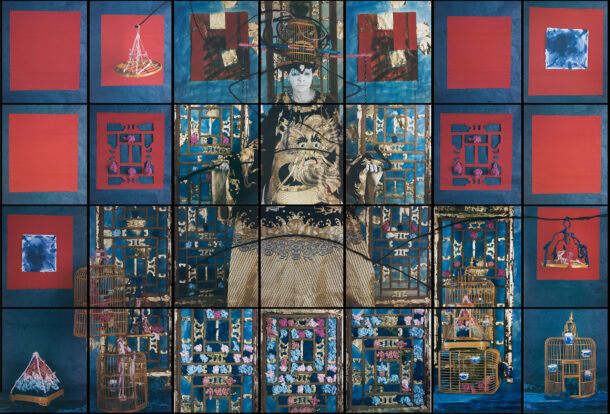

玛丽亚·马格达莱纳·坎波斯-庞斯,《寻找平衡》,2015年。28幅Polacolor胶片宝利来,每幅无框67×57.8厘米,整体无框268×404.5厘米

玛丽亚·马格达莱纳·坎波斯·庞斯生于古巴马坦萨斯省拉维加的一个糖业种植小镇。她有非洲、西班牙、中国和加勒比血统,而将这些血统联系起来的线索,是糖。2010年,庞斯在马萨诸塞州北安普顿的史密斯学院艺术博物馆展出了一件名为《糖/苦甜》的场域特定装置。房间里摆满了大小不一的糖片,它们的形制和纯度不同,都被凳子上尖锐的矛刺穿和固定;矛产自非洲,凳子则来自非洲和中国。舔舐糖的行为在此变得危险。要花点时间记住那些矛尖的差异,它们展示了不同的武器类型。糖片的颜色斑驳不一,从白色(精制)、黄褐色(中等)、褐色(生糖)到糖浆色——其中一些用玻璃制成。整个作品仿佛一片甘蔗田,只是它容纳了额外的骨化、渗透与淤积。

“糖让我流泪,”庞斯说,“那泪水又咸又苦。”

庞斯的《糖/苦甜》和安德烈娅·钟的《Bato Disik》捕捉到了一种郁积——它们仿佛在从糖那不可逆转、无法拒斥的旅程中窃取时间。从古至今,这一直是一条漫长的旅途:不只是在水面或水中,也不只是在历史和时间里。通过逃避甚至侵蚀“常识”的感知力,艺术家们对物质本身的敏感让历史通常不甚着意的部分重获关注。经由糖业种植园对汗水和血液的消化,糖最终沉入了英国社会的茶底,进入了英国资产阶级牙齿的龋洞中。“我回家了。我是英国杯底的糖,我是甜食,是让几代英国孩子牙齿腐烂的糖厂。”斯图亚特·霍尔在1991年写道。霍尔描绘了一场极私隐的代谢循环,它横跨海洋,拽动过剩欲望的因果链:那些难以消化之物在野兽腹中安家。它们的舌边是无法填补的洞,也是对糖的无尽欲求。

王文佳(Hindley Wang)撰文

任越译自英文