风下之人——巴人在1940年代,中国的早期马克思主义者如何遭遇殖民性

| 2022年11月01日

巴人(王任叔)像

1941年,受周恩来指示,王任叔(巴人)拟去美国办《华侨日报》,结果护照难办,没去成美国,恰逢胡愈之在新加坡办《南洋商报》,10月,王任叔转道南侨师范任教,教书之余,也为当地杂志写稿,做些组织工作。1941年12月,太平洋战争爆发,以陈嘉庚为首,新加坡发起组织了“华侨抗敌动员委员会”(华抗),王任叔、胡愈之、郁达夫以及杨骚等人组织了“华侨文化界战时工作团”。1942年2月,日军炮轰新加坡,英军撤退、新加坡沦陷,巴人与刘岩(雷德容)、杨骚等28人匍匐在一艘摩托小舢板,至印度尼西亚苏门答腊的廖内岛(Riau)。1942年3月,苏门答腊被日军侵占,胡愈之指示,“回国的希望没有了,要做长期打算”,巴人、刘与杨开始在苏门答腊东部生活。1942年10月,巴人取得何秀生的假身份,并组织先达的华侨青年抗战,1943年1月,巴人来到棉兰,领导“反法西斯大同盟”(简称“反盟”),主编地下抗日刊物,1943年9月20日,日军发起震撼苏岛华人的“大检举运动”,反盟多人被捕与牺牲,巴人与刘岩在同志的帮助下转入荒乡的菜园刀耕火种,以隐蔽身份,保存力量,直到1945年9月,日军宣布投降。

这批“从星洲逃难的先生”中,当属郁达夫在1945年尸骨无存的失踪最为传奇,不仅同代人反复记叙,后世的文学和影视作品也在不断演绎。流亡群体日后留下不少文字记录,流亡中也曾有组织地学习印尼文与文化(如胡愈之组织的同仁社),但这群左翼文人中,只有巴人认为不该消极避难,应继续组织抗日活动,他坚信抗日反法西斯战争是总体战,在印尼的日军多一分困难,也是在中国的日军多一分困难,这种政治态度在渴望明哲保身的群体中不是没有人反对的。巴人的《印尼散记》(1984,湖南人民出版社)正诞生在这三年多间,它由五篇长短不一的散文组成,按照时间顺序,详细记录了巴人和同伴在苏门答腊岛辗转颠沛的日子。这本册子综合了观察者的游记、非虚构、访谈、谣言和行动者的忏悔、审思、分析,生动记录了巴人从新客,随着流亡日久,探询日深,逐渐变成老南洋。

巴人驻印尼大使的任命书

图片致谢宁波档案

这个年代也是苏岛巨变之时——19世纪末以降,资本如疯魔的吸血鬼,将各色人种以契约形式(华人称之为“卖猪仔”)吸到苏门答腊,印度人、华人和爪哇劳工筚路蓝缕,开荒荆棘榛莽的原野,填满荷兰人、英国人、美国人、法国人等新开辟的橡胶、烟草、油棕、菲律宾麻(Manila hemp)等种植园,整个社会被急速改造为“种植园社会”。在亚齐以南、卡罗高地以东、马六甲海峡以西,荷兰人将苏东地区称为“种植园带”(cultuurgebied)[1],因其丰厚的利润,也被称为“美元乐土”(Dollar Land of Deli)。华人根据地域在急剧分化职业,“福建人、广府人、客家人、潮州人各做各的生意”,比起华人苦力,做生意的华人在当时220万华侨中当然是少数,但他们过度灵活的政治性和挥霍的经济能力,在殖民结构中被固化成了“华人”的总体形象。爪哇人、马来人在种植园边缘的村庄也经受着多层考验,失地农民大批离开农村,在城市流浪,“相互间的生活的链子已经粉碎”,“共同乐耘”(gotong royong)本是印尼农村引以为傲的共同劳动准则,播种和收获时互帮互助,却遭日军利用,将“共同乐耘”变为义务的军事劳动,村庄高度依赖市场经济,兴起“我的”主义(利己主义),私有财产的概念由掠夺性的法律和殖民经济强行植入,“人心渐失公平”。全书洋溢着浓烈的进行时,不仅是作者在亡命天涯,所有的行动者都在竭尽全力地挣扎出一番小天地,这些遭遇是多时态的交错,也是历史的当下。巴人的马克思主义底色让他格外关注帝国主义者、本地土王和资本共谋的暴力,这些暴力彻底摧毁了土地上原有的生命形态,却冠之以“文明与现代”。他有金句总结种植园,“大农场是西洋人的资本,印尼人的土地,中国人的劳力这三件东西合起来才发达的。”

在战乱中流亡,又身兼数职,人长期处于中间(in-between)状态,你望向母国,母国并不回望你,你望向周遭,不仅神秘莫测,且十分耗损。在野山林的巴人,时时试图倾听组织的消息,组织却如堕云雾,若隐若现(如从日本杂志中读到延安整风,却不知详情)。1944年12月30日,巴人罹患伤寒,被朋友拉去农场的大医院。此时苏东社会最好的医院都在种植园内,成幢的洋楼,有印尼大夫,也有洋大夫。他得到荷兰医生的诊断:“没有什么药,只要回去,静静地躺着。”在土路上来回颠簸了四小时,巴人几乎断定自己命将休矣,给革命同志、后来假戏真作的妻子刘岩留下遗言,“我在海外的一切行动,请问小刘就知道了。我也许犯过错误,但我尽自己能力做到不至于有负于组织的托付。”经刘岩整整一月不眠不休的精心照料,巴人高烧退去,他们调笑疾病如何将两人绑定更紧,其语言不仅是浪漫爱与革命爱的混合,也不断映射流亡的中间状态:“你的身子是我的,又不是我的,是党的财产。”

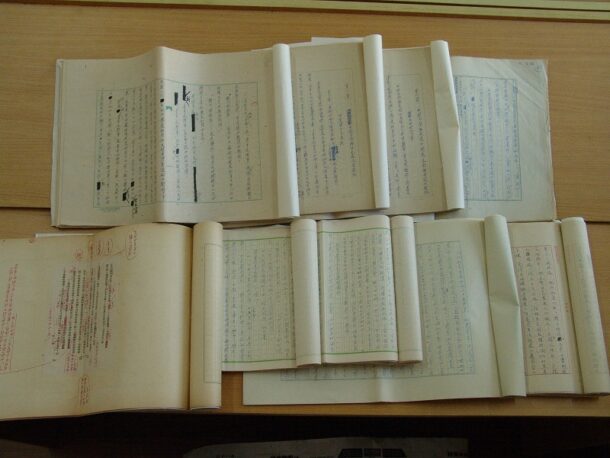

部分巴人著作手稿

图片致谢宁波档案

阅读身子也是巴人在语言不通的情况下了解本地社会的方法,毕竟身子是饱满、诚实的符码文本,骗不得人,何况巴人在山芭里遇到的人,都往往从事过于繁重的体力劳动。无论男性女性,他总是细心观察着人们的身体,有意思的是,这种观察往往是不自觉的高度性别化、性化和种族化的。和很多殖民画家类似,巴人也注意到了穿着纱笼露出肩膀和坚实乳房形状的女性、在热带森林里冲凉的马来女性,“她有两眼如梦似的瞧人的马来女人的风情”,放荡的女性和压倒一切的欲望联系在一起,因此道德是不重要的,支配社会的是“生理的自然律”。但他对男性身体的理解却带着强烈的对无产阶级的同情,如生病的爪哇农民那威“瘦肉伶仃”,任生岳父的生命“是一堆浓重的黑色的影子。他那疲劳的鼾声,简直是对世界的控诉。”

作为一个生活经验主要来自中国大陆的马克思主义者,在万花筒般的殖民地里理解阶级和种族时难免有其根本局限——中国文明的优越感和对中国人的自怜,偶然蹦出纸页,让人哭笑不得,但这不妨碍其真诚,幼稚的发问总好过无知的傲慢。无论飘零至何等荒僻的角落,甚至是《在泗拉巴耶村》的“红屁股猴子的王国”,“猴子比人多几十倍”的地方,他也总是打起精神,兴致勃勃地观察着离他最近的社会,并在这其中寻找政治行动的机会。行动的历史机遇不常有,但从日常的“附近”中吸取政治动力和同盟,巴人绝对是高手。每篇散记中,都有一或两个农民是他重要的对话者,操着破碎的马来话,要他们“谈谈经历”,他则忠诚地一句不落地记录。有极其沉默的广西农民任生,用尽力气也无法获得一片属于自己的土地,也有被“卖猪仔”到印尼来的华人,未婚未育,死前苦求个过继的儿子能给他烧纸(《任生及其周围的一群》),有从爪哇迁移到苏门答腊,咬紧牙关做满种植园的契约后,在种植园边缘的村子里和本地女人扎下根来(《邻人们》),有北苏门答腊的马达人(batak),在荷兰人的种植园吞掉他们的土地后,不得不给种植园打工(《在泗拉巴耶村》)。之前主要从书里学习阶级仇恨的巴人,从他们的故事里,与之共哭笑,也产生了阶级和种族仇恨的具身经验。但经验的转移不是一帆风顺的,“农人的爱与诗人的爱,现实的爱与幻想的爱,是像月亮与太阳,永不能会面的”(《任生及其周围的一群》),每当听到被剥夺至一无所有的故事,或是支付一部分钱,租下菜园而使农人无家可归时,巴人经常发怔,这也是我最喜欢此书的部分,“我们何尝不是一个掠夺者呢?”“这种人道主义的实质,是掠夺者变形的说教?”他不间断地反思小资产阶级知识分子与人民的鸿沟,以严酷的革命对准自身,却也永远温情地注视和祝福这些“可怜又可爱的人”。

注释

[1] Ann Stoler, Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Plantation Belt, 1870-1979

本文作者对方是“玻璃屋”的发起人之一。“玻璃屋”(Rumah Kaca)是一个专注于东南亚文学与思想的出版计划,希望传承久已失落的亚非文学运动精神,倡导直接翻译,共同阅读,期待在不同的地区和朋友合作,一起将种子抛向风中。

任生及其周围的一群(节选)

巴人

在有一次旅行里,我赞叹过我们这民族的坚强性格。这性格,像一粒松子,即使落在岩缝里,它还是要吸住土壤,抽出芽来,“生根下去,扩大土壤,长大了,苍茂起来!

我因之说,我们民族,是着地生根的民族。

一个老南洋也许习惯了,不会觉得,但一个很偶然的机会,流落在南洋的我,却不得不惊奇这一现象:为什么在别一民族土地上,有到处生根的我们民族的同胞?不论你在荒江冷湾之间,不论你在深山大泽之中,你总可以碰到这天外飘来的种子,我们民族同胞,在那里卓然生长着。

一九四二年三月底,我们流亡在苏门答腊省廖州的一个小岛上。这小岛的县治市区,叫做萨拉班让(Selat Panjang),印尼语里这名字的意思就是“长海峡”,因为这小岛是遮揽在孟加丽斯海外,一条长长的海峡的一边。这时候,距星洲沦陷将有一个多月了,苏门答腊省治棉兰(Medan),听说已有日军登陆了。一个知道我姓名的朋友通知我;住在萨拉班让市区里不大好,应该找一个山芭①吧。我和老丫(一个诗人)②作了几次详谈,要求他跟我们同住。我们既不会说福建话,又不会说广东话;平时是被这里华侨叫做普通人的,因为我们说的是普通话。普通人在南洋华侨社会中是一种新奇人物。没有一个同侨,敢于收留我们。你要假充戚属,藉以避免日军上陆后可能袭来的不幸吗?但你不能和主人说同样的话,怎么办?老丫本在福建同乡家寄居,房东即使知道他是一个文人,却也无所谓的。而我们住到山芭去,如果没有他做通译,那将无法生活了。

……

关于任生父子在这块土地上创建家业的经过,在我四个月居住日子里,渐渐明白了一个大概。我就先来作一次速写吧。

据说,任生父亲,是一个体格强壮,魁梧,精力饱满的农人。人们常常赞美他:一条臂膀可以擎住半个天。两条腿子用力踏,地面就会开裂,情愿贡献它一切富藏。也因为他有这份精力,增强了他一种顽强的自信。他自信在这天地间,他可以独往独来,任从自己的欢喜做去。显然的,命运并不能如他的愿。在祖国广西,他英雄无用武之地。他常把自己比做一匹蚂蝗,如果他一旦有像人腿肚样肥的土地,他是敢于一口吸住不放,非把地中所有的血吸尽不可的。人们总说,华侨流南洋,无非为的找吃的,这话不错。但有不少人,在灵魂深处,却要一块土地。这不是中国人口太多,土地太小,而是土地不属于象任生父亲那样的人所有。他曾在自己故乡,凭自己力量,活过三十七、八年。但生活毫无起色,两个孩子却大了。有了长大的孩子,就多了一份过剩力量。他原有土地,本够耗费自己力量一半。另一半力量,他有些年耗费在租来的土地上,有些年又耗费在别人招雇的工作上。他有多方面工作能力,不仅一切农事,都一手来得;他还能做粗糙的木工,做房子和家庭日用品。但这块中国土壤不让他生命之树萌发滋长。而两份劳动人手的多余,又成为他苦重的负担。

他常听到乡人传播说,在南洋,有广大的生活出路。他一夜间,发了一个雄心,他筹募了一些盘费,去到新加坡。他起初寄宿在一个同乡家里,做闲工。吃住凭着主人,做工不算钱。这是华侨社会中一种特殊制度。借用印尼语专门名词,叫做“拢帮”(numpang)①。凡是中国到来的新客,总会有同乡收容你,给你住和吃,但得为他做不固定的帮工,直等你有了工作为止。这自然是乡情恩赐,但吸去了你无偿的劳动。任生父亲寄宿在他同乡一处小树胶园里。此人在新加坡也有一家商店。他在树胶园做帮工时候,约略明白马来亚华侨购买土地情况。但地价高,缺少资本的人,总到对海峡荷属廖岛(Riau Island)境内去。在那里,土地不能自由购买;但可从当地村长那里租到。人少土地多;租价并不过高;没有争夺土地的危险。在那里,正有不少华侨开板廊,租下古树丛生的地头。砍倒来,剖板,或削成木头,运出海去。还有开硕莪厂的。硕莪野生在海边,砍下搓成屑,用水淘洗,沉淀,便成为好粉料,这就是“西谷”米的制粉。这些工程,都不需大本钱。劳力就是本钱。问题看你如何组织劳动力。他知道这一切,觉得自己有用武之地了。他和同乡商定,借笔小本钱。那同乡原在萨拉班让也有一家土产店,专收当地土产,运到新加坡来发卖的。他在任生父亲算盘上,加上自己的算子,同意帮助他。“你要本钱呢,就在那土产店支着吧。”这同乡说。任生父亲去到那里探险了。这就选定松芽生比这块土地。他捎信回老家,要任生全家到南洋:“乡下土地房屋卖了吧,有份本钱,好在这里押一注赌!我不稀罕老家,唐山不是人住的,这里容易弄到土地哩。”他在信里写下这意思。但生活的命运,在祖国和这里,有个共同点,他可不曾看得清。在祖国,他是自耕农又是雇农,一身而两任。在这里,作算土地租下来,在一定的十五年内算是你自己的。但这笔租金里,却有另外的一份:同乡的借贷。他如同在“两合”公司下,自己来下手耕种:他没有想到年运不济时,这一份无形的借金,却能侵吞他有形的土地。

这是一九二五年的事。任生十七岁,弟弟十五岁,还有一个老娘,一同到这块新国土来了。任生父亲也看出这里种地的,不为打算自己吃,只打算出息,‘好在市场上挣些活钱来。在这里,官家也不要人种稻粮;种树胶、槟榔或者什么出口货,才合官家意思。事实上,官家有他好本领,米从暹逻、缅甸来,价格低廉,犯不着这里少数人力去耕种。官家国度虽不同,利益却可同打在一面算盘上:压低暹逻、缅甸、越南种稻农民的生活,生活得比奴隶还不如,就有大米粮出口;这里的人有贱米可吃,自然敢于把劳力牺牲在出口货种植上。官家这样做,既可分润暹逻,越南、缅甸农民一份血汗,米进口,又可抽税,有人种输出品,国际市场可套取外汇,这不但两得其利,而且是三面并进了。任生父亲自然也依照这样生活方式活下来。他种些蔬菜,供自己食用;搭茅屋,供自己住;烧新芭,垦荒土,种树胶和槟榔。他日常生活费用的流转,靠树胶和槟榔是不济事的。他就另分人手,制造硕莪,养猪,开始用手工制造硕莪。现做现卖,自己也偶然吃一点,硕莪渣,好喂猪。历年赔贴些小本,把生活挨过,一个希望的王国全寄在树胶和槟榔上。他以为这些东西收成了,子孙衣食,便有着落。但这一份历年赔贴的小本,还须向同乡商号支借。等到树胶槟榔好收成,任生家外表兴盛了,任生父亲又把硕莪厂扩大,引进了机器;人手不够,任生父亲写信去老家,投靠他的除阿叔外,还有多人。都是净光身汉子,这正好。大家混着吃和做,算做一家人。他还雇上个阿根帮硕莪厂做工。几年前,他又造了这一所新房子,但也不费大本钱。从新加坡,邀来同乡做木匠,画样,设计。任生父亲和任生都帮着剖板,削柱,打桩,平地基。这木匠就是任生岳父,那个小老人。真是财来运转,在这一次砌新屋中,任生父亲和木匠两个老人谈上了,就结成了儿女亲家。

任生父亲觉得自己有两份用不尽的财富:这便是自己一家人力气和有生之日的时间。他在树胶槟榔种上后,时间匀出来了,就来磨硕莪。他到树胶槟榔好收成了,就请故乡闲置的劳力,来补缺,磨硕莪,自己收割树胶和槟榔。收割树胶槟榔后,有剩余时间,他叫同乡木匠来建造房子。这二份财富,交互使用,说他是完全为子孙立业,也不是,他还有一份工作中享乐的意义。将劳力和时间,适当地结合起来,人有活动天地了,这就是他的享乐。在他是,没工做,便不算是人。他常说:“做人闲不得,一闲就会病。还不如死掉好。”

但有两种命运压着他,他并不知道。资本的移行,就像一个中年人,头发从花白变为灰白一般。开头几年上,借小本,补生活的小缺口,但由少积多,再合上当初租钱一份借金,分量就重了。等到树胶好收割了,市价并不见得好,只好把他劳力的成果贱卖了。幸而,在老远的国度里,出了一个大魔王,要屠杀世界人类,战争展开了。胶价上涨,这才救了他。在一九三四年前后,这虽是世界经济长期萧条时期,但他的出产品,却有相当的出路;他马上感到手头有点活动了。他几年内讨进二房媳妇,也解除了大部分债务的束缚。三种生产品,再加上猪的出息:在一个不打算在金钱上享乐自己的他,确实觉得自己一身轻,工作也更起劲了。可是一九三九年,希特勒给他一下闷棍。希特勒闷棍打在波兰人民身上,却痛在他脊梁上。首先是槟榔没销路。据任生说,槟榔畅销德国的,当染色材料最好。现在“此路不通”!其次硕莪也滞销。树胶还有美国人大量收买。但新加坡西人树胶公会控制了价钱。像他那么一点点生产品,大都经过土产商好几手,抛给他的价值,已经不多了,这一来,可叫他受不住。而且,两个儿子结婚时,又背上一些新债务,从城市头家借钱来,早把自己未来出产品作抵押,却偏逢抵押品不值钱。这样,情形就像瀑布下泻,再也阻不住;槟榔不采摘,任它自己下地,硕莪停了磨,厂屋也倒了。树胶园抵押去一大半;只有屋后一小块,还留给自己,系住个希望。而更不幸的是,一九四一年四月间小儿子——任生的弟弟,又自己把自己砍死了!这老人家开始叹息:流年不利,命运不好,地理风水完结了。但他依然相信:自己力量还能打得出一个新天地。他要重新再开头。他在那年下半年,到萨拉班让的正后面,另一边海岸相近处,叫做黄泥岗的那地方,开辟新芭去了。他和任生分了家,他带了自己老女人和寡媳妇;外加二个拢帮同乡工人。而任生便做了这山芭的主人。任生在这些年来,好像看到一种力量,威胁着他们生活:不论怎样少吃俭用,勤工俭作,还是打退不了这力量的压迫。你说它就是命运,他也承认是的,但如果你不做什么大工作,有时还抽抽鸦片,散散心,提提神,那份压迫他的力量,也不见得更厉害。这叫他发现一个生活的规律:爱做不做做一点,半死不活拖下去,倒有点喘气的机会。几年前,他就跟包超有联络,做私酒出卖,混得一口饭吃。而这工作又多轻便简易。这便使他什么也不管,连养猪也只装个样子。父亲分出去,另打新天地,对他倒是更自由也更自在了。

这一切过程,就是展在我们眼前任生家那份荒凉的原因,任生家兴败的简史。

“人是不必活得太认真的。”有一次,任生对我这么说:“像阿高,那家伙,一个钱要争得眼红。别说他用石棺材也装不去,就是说在他自己这一生,不会有挨苦叫穷的日子,我可不相信。钱,这东西,你说它没有脚,它可最爱串门子。自然咯,市镇上,大城市里,门面总比咱们住山芭的好得多。钱,这怪东西,是爱热闹的,总要串门子串到洋楼大厦去。我爹想不清,以为土地里会掘出黄金,没有的事。我觉得,钱既然有脚会跑路,我就想出一个方法来:半路里,一碰上它,就捉住它,放进袋里。但它会遁走的,不好多留住,赶快派用场,让它走路,去串门子吧。我也使用过它了。有人说,我家是我抽大烟抽败的,我不相信。我不抽大烟,我家不见得就会再兴盛。我是有钱就抽,没钱就不抽。地产押出去,是因为它不得不押出去。这能怪我什么呢?”

这是他的人生观。是从他生活经验中得来,而这又转变为他生活方式的一种注解。剖开这话的核心,有一份比椰水还冷的冰冷味。

注释:

① 小乡村

② 即诗人杨骚(1900 – 1957)