告别一个观念: 抽象

| 2012年01月02日

在中国目前的智识水准下,如果不对“抽象”这个概念做进一步解释的话,它带来的将会是一种认知上的惰性,并会使自身蜕变为一种新的流行符号,实际上,我们已经看到了这种危险,尤其是在有艺术市场营销大举进入的时刻。

1983年的《美术》杂志第一期出版后,该期责任编辑栗宪庭就被停职了,因为正逢官方发动“清除精神污染”运动,他却在杂志上组织了一期“抽象”艺术的专题,正好撞枪口上了。

这个叫做“美术中‘抽象’问题研究”的专题,除了几篇已被人淡忘的理论文章,还有让人记忆深刻的封底、封二的吴冠中,封三的王克平,内页的黄永砯、曲磊磊、黄锐等人的作品,以及黄永砯的一篇介绍自己作品的文字。(形成对比的是,这期杂志所发表的其他作品正是当时如日中天的乡土绘画,如封面及内页的罗中立、艾轩与何多苓。)

现在看起来,把这些艺术家们的作品都叫做“抽象艺术”,是不太确切的,更贴近实际的说法是这些作品都体现了“抽象美”,这是一个非常中国化的概念。“抽象美”也是这期专题的重点,在专题的理论文章中,几位作者的一致理路是强调中国传统美术中的抽象因素,以论证抽象美在当时的合法性。实际上,中国大陆1980年代初对“抽象”的讨论发端于1980年吴冠中的一篇《关于抽象美》的文章,而在他看来,“抽象美是形式美的核心”,换句话说,那时关于“抽象”的讨论是形式美讨论的一部分。而“形式美”与“抽象美”这类概念的重心是落在“美”之上的,在八十年代初的中国,人们借助于这些现代主义的概念外表所表达的其实是启蒙主义的内容,审美教育是实现启蒙价值的一个重要途径,“美”在这里属于 “真、善、美”的一个部分。在这个层面上,形式美及“抽象”的讨论与伤痕美术、乡土绘画是属于同一个文化逻辑中的,因为它们的共同背景是对文革美术及社会主义现实主义的反思与反叛,以及文革后人道主义话语的复苏与传播。

于是,在对西方现代艺术史并无多少了解的情况下,西方艺术史中的“抽象”—立体主义、未来主义、风格派、至上主义、构成主义、抽象表现主义、后绘画性抽象、色场主义、极少主义及光效应艺术—都被轻松而轻率地处理成了简单的“抽象美”,它们背后复杂而具体的艺术史语境都被弃置了,尤其抽象艺术在西方的理性主义与超验主义的背景,这在客观上使其更便于被纳入新时期求“美”的人道主义话语。有趣的是,在1983年的那期《美术》杂志上发表的“抽象”作品几乎都是那种从自然中抽出纯粹形式因素的绘画,只有黄永砯是一个例外。他的作品是用汽车喷漆在钢板上完成的,他的作品努力不去体现出当时流行的人道主义话语,比如艺术家主体论及审美主义等,这尤其体现在对工具、媒介、材料的尊重上,“工具在这里已不是单纯的工具,已经从被动转向主动,无论是画面的构想以至于最后达到的效果,更多的是受工具的启示,是顺从它而不是强加于它”。这反而表现出了现代主义的对媒介的认识,但很快,黄永砯就转向了对现代主义的彻底批判,他的重心就从工具上升到了方法,1985年他开始用轮盘来制造他的“非表达绘画”,以达达主义的方式完全抛弃了那种浪漫主义化的艺术家主体,在号称“新启蒙”的主体性高扬的八十年代,黄的观念与实践无疑是一个另类。然而,其后很多被叫做“抽象”的艺术实践,却都是他的同类。

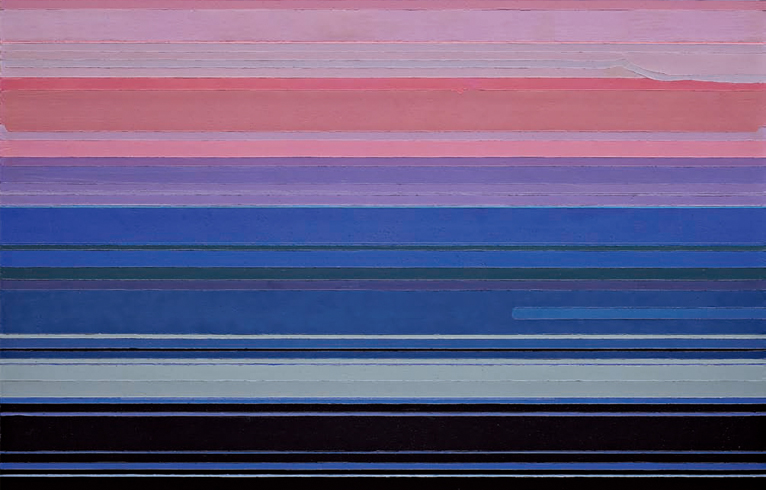

首先是丁乙,他从八十年代末开始的《十示系列》是反复地画“+”与“×”,这两个像是印刷校准线的符号据说是来自他在印刷厂工作的经验,但是在不断重复下,它们负载的公共意义及个人经验都被耗尽,仅仅只剩下了其物质躯壳。观者看到的只是密集而冷漠的笔触,以及不同媒介、材料的特殊质感,虽然有色彩,但这些色彩来自于“自动取色”的原则,即通过限定色彩(更确切地说是颜料)的使用规则而驱除色彩的审美性与个性风格。在这些特意设定的方法下,丁乙把作品的意义压缩为一块画布上的一层颜料,以及它们所积累的数量与消耗的时间,虽然这并不妨碍观众把他的作品视为一个审美对象及解释客体,但是就他的出发点而言,他尽量使作品不去指涉任何心理的与社会的意义,他明确地表述“我希望人们可以聚焦在绘画的色彩上,线条上和结构上,而不是画面所隐含的意义。只有当人们忽略了所谓的意义,他们才能更开放地接受艺术带来的新感觉。”

如果把黄永砯及丁乙的这些具有表面抽象形式的艺术实践,与西方(尤其是欧洲)现代主义的抽象主义相比较的话,两者背后的文化逻辑是完全不同的。欧洲抽象主义的背后总有着一个超验的内容,抽象形式的合法性与必要性即在于可以绕过再现性的中介而直达超验内容本身,这些超验内容包括:风格、个性、天才、上帝、理念,以及历史进步论等各型各色的主体。而黄永砯及丁乙的“抽象”却丝毫不包括甚至一直试图去拒绝这些内容,他们去主体、去个性、去审美,甚至反艺术,正如黄永砯明确诉求的达达主义。换一个角度说,黄、丁的艺术实践是无法以“抽象”这个概念去概括的,他们的作品不仅不是为了“抽象美”,也不是为了引发任何审美活动,或表达任何个性的及先验的精神内容,在他们那里,作品的形式结果所呈现出的是手段、方法、观念及态度,作品更多地只是一种不可回避的物质结果而已。

具体到中国当代艺术史及其背后的观念史,在七十年代末出现,八十年代初兴起的人道主义思潮,以及八五时期的现代主义思潮中,人们借助于西方艺术史中的“抽象”概念所希望确立的是一定程度的形式自律与艺术自治,即现代性原则。而中国当代艺术的另一个重要维度却是对现代性原则的背离、反思与批判,黄永砯、吴山专、池社、新刻度等等艺术实践是只有放在这个背景中来理解才是有意义的。而在这个背景下,我们或许可以区分两种“抽象”,一种是人文主义的、现代主义的抽象,它是由八十年代初开始的形式美诉求所引发的;另一种则是当代艺术的或者说反现代主义的“抽象”,一种否定性的“抽象”,它恰恰诞生在对人道主义及现代主义的反思与批判中。这两种“抽象”之间的距离比它们在表面上所显示的那样要大得多,甚至,后者,比如丁乙的十示,与张培力的具象的“橡胶手套”,《X?》系列更应该属于一类,因为它们都是来自于对过剩意义的厌烦和抵制。

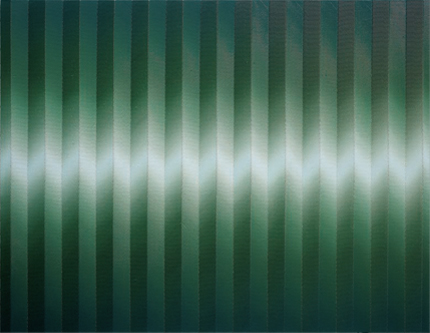

也就是说,黄永砯、丁乙的作品,以及后来的颜磊、刘韡、王光乐、刘文涛、李姝睿、谢墨凛、詹蕤等人看起来是“抽象”的作品,都可以不叫做抽象艺术,甚至,“抽象”这个概念对理解他们的艺术实践是有害的,因为会遮蔽住其最关键的地方。在这里,一个值得讨论的个案是孟禄丁,他是从象征主义、表现主义转到现代主义抽象,又最终超越现代主义抽象的艺术家,他不断转变的动力是对艺术观念与本体的反复把握。他八十年代末转向抽象是为了强调本体—例如《元态》系列的材料与结构—的重要性,而他近几年的《元速》则是用机器作画,其观念与方式本身即成为了艺术本体,已经属于否定性的“抽象”,这些作品实在没有必要冠以“抽象”这个概念的。

实际上,“抽象”这个词并不是中性的,语言总有奥斯汀所说的述行性(performativity),总是在生产着它所描述的那个现实,在中国目前的智识水准下,“抽象”这个概念实际上鼓励了其使用者去忽略不同的艺术实践背后的观念、思维、方法与手段,而只把最后的物质结果作为评判对象。因此,如果不对“抽象”这个概念做进一步解释的话,它带来的将会是一种认知上的惰性,并会使自身蜕变为一种新的流行符号,实际上,我们已经看到了这种危险,尤其是在有艺术市场营销大举进入的时候。

还有一种理论推销或许也是值得警惕的,即把反现代主义的“抽象”想当然地引申为一种中国的、东方的“抽象”,把西方思想中对启蒙主义及现代主义的理论反思简单地等同于佛、道、禅,把这种西方内部(即使借助了非西方的思想资源)的自我批判视为彻底转向所谓东方。有些反讽的是,上世纪八十年代初的理论家用“古已有之”来为“抽象美”及其背后的普遍主义做辩护,而现在,人们又用“古已有之”为一种反现代主义的抽象及其背后的地方主义做推销。

在社会符号绘画,及庸俗社会学批评泛滥成灾的情况下,用“抽象”来强调媒介与本体的重要性是不为过的,但以表层的抽象形式作为艺术类型区分的标准是没有更多的意义的,甚至把“抽象”这个概念作为坐标(如“后抽象”)也是不必要的,艺术史并没有在它那里投入过多,何况也早已超越了这个概念。艺术市场难道不也应该如此吗?

参考文献

黄永砯,《谈我的几张画》,《美术》,1983年第一期。

吴冠中,《关于形式美》,《美术》,1980年第十期。

丁乙,《无意义中感受无序和刺激》,《投资有道》,2011年第三期。