毛利悠子:当代力学

| 2015年05月25日

毛利悠子是一位装置艺术家。她的装置很奇特。在她的魔咒中,展览空间变成了一片由自我运转的仿生机器所撼动的大地:机械生命发出吱喳声、爆炸和火光,横冲直撞地涌进来,与1940年迪斯尼的经典卡通电影《幻想曲》中的场景别无二致。雨伞旋转,气球膨胀,鸡毛掸子从地面掠过。钢琴和鼓会自己演奏,手纸也自行舒卷开来,垂入水槽之中。这些物品好似靠着自己的意愿的运动,果决而从容。艺术家的角色好似中间人,说服物品各行其是。实际上,这些物品才是真正的中介,因为正是它们“说服”了物理规律,显露出不寻常的“自然”秩序。

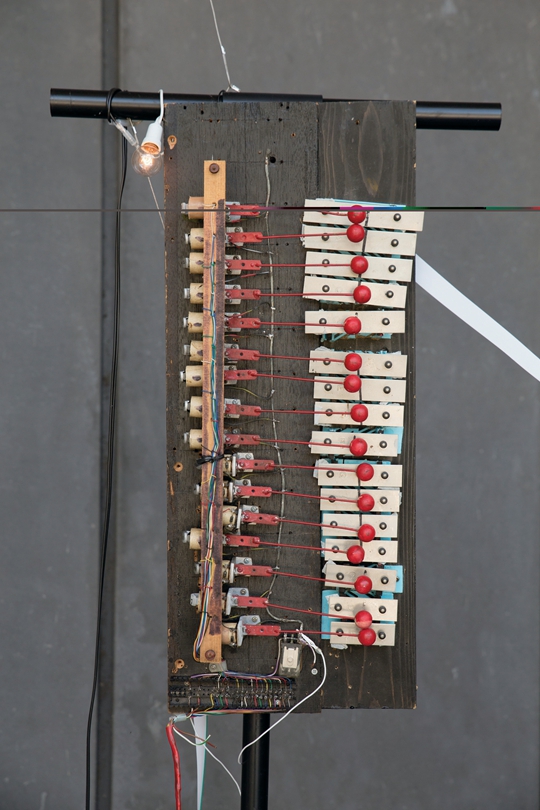

在日常情境中,物品是“顺从”的:下雨,雨伞张开,雨停,合上;当我们渴望音乐时,钢琴响起来,渴望停止时,它就继续保持安静。毛利用电线、小型电机和传感器打破了这一司空见惯的生活场景,重新呈现在我们眼前,而通常在意识中固守的确定性也就此打破—一座离奇的山谷悄然开启……不过,我们不必搁置怀疑;这些反常都在科学能够解释的范围之内。区别于许多艺术家的是,毛利使用了现成品,因此作品并不被繁复的装饰审美所累。(当然,毛利接受的艺术训练和创作经验,都不会让她的装置有碍观瞻——事实上,她的每一件都足够经典,既浑然一体又夺人眼球)她说道:“我当然可以选择涂涂画画,但我更喜欢用重力、磁性、光和风来操控我的作品。”

在艺术世界中,毛利大概被当成了21世纪的田中敦子。在毛利即将获得东京艺术大学艺术研究生学位之时,这位舞踏的成员溘然离世,而她生前最擅长在创作中取材日常物件,利用电流耍一些小花招,以表现非物质性——将这一手法运用得最为显著的,是田中敦子早期的作品《作品(铃)》(1955年),一道道电铃在空间中接连响起——田中敦子的作品试图唤起观者感受物品的存在感,而毛利则向我们展示了构成物体更基础的成分。在毛利的装置中,非物质性就是那些不可见的物质。

正如毛利所说,在学校上过一门声音艺术表演课之后,她开始臣服于自然规律。她产生了一种将“无形转化为声音和能量”的冲动。她的研究生毕业作品已经初见端倪。名为《对话变速机》(2006年)的装置将两台嵌在墙面中的电脑相连接,运行第一台电脑上的语音合成软件,由第二台电脑所安装的语音识别软件进行解读,再将识别后的文本传送回第一台电脑。与此同时,一台打印机将错误源源不断地打印出来,一直倾泻到地面——一个熵值不断增加的荒诞实例。也是对第二热力学定律的数字化曲解。

在毛利悠子的作品中,自然力的推拉象征着所有物体间的相互作用,即便这种关系有时隐晦如计算机代码,或是摄影项目《源源不绝的东京》(2014年)中自制的器具。从2009年开始,毛利记录下一个个东京地铁的维修工人们所制作的,用以对抗地铁站内漏水的临时装置。在这里,塑料布、瓶子、袋子和遮蔽胶带恰如其分地揭示了自然如何指挥人类的行为(漏水主要是由日本频繁的大小地震和强降水造成)。对于毛利而言,这些器具所展现出的“艺术创想的来源”也同等重要。尽管在她的众多创作中,这一摄影项目显得格格不入,但《源源不绝的东京》却将她的核心思想合理地延伸至展览空间以外——没有她的提醒,我们在日常的通勤中根本注意不到这些外行人士所作的装置。

更多的时候,因果关系并不隐晦,而是显形于物品装置中。毛利用重力、磁性和电流操纵着无生命的物体,展览空间被改造成了一个临时的“生物圈”。这些装置甚至可比拟传统的日式庭院——人为摆放的自然物象征着整个自然界——当然,有人会认为这个比喻并不恰当,因为毛利使用的是人造物,而非自然物。然而,这种反驳仍然是以极为肤浅的二分法去理解毛利试图让我们看清的东西。

我们总是认为自然与人工泾渭分明。如果物体从无到有的过程中没有人力参与,它就是“自然的”。如果人力参与进物体的创造,那就是“人工的”。以这个逻辑看来,蜂窝属于自然物,而我们所居住的房屋则不是。这个逻辑在毛利这儿从来都是行不通。近来,物质界使她转而关注人工干预的巅峰之作:垃圾填埋场。在这群数量庞大的、臭烘烘的废弃物之中,她看到了纯净。开采、加工、制造和消费……一道又一道的工序,人造物最终被层层堆积于自然的原始形态之上:山水。垃圾被视作彻彻底底的有机物,在原子的层面上还原了终极的现实——垃圾是会讲故事的。

当然,形容垃圾讲故事也是站在人的角度,而人类中心论恰恰又是毛利作品透过形式逻辑所反对的。《都市开采》展现了艺术家在城市作为偶然系统上与日俱增的兴 趣,而非视其为人类成就的最高形式。这一标题既指涉垃圾的回收与处理,同时意味着数据的搜集与分析。这件作品在装置的形式上大相径庭——柏林艺术之家的跨媒体艺术节,马尼拉1335Mabini画廊,以及为《春之祭》所设计的一组布景中——毛利将通电的铝罐从忽亮忽灭的微型路灯模型上悬垂下来,因为电线唯有依靠空气的流动才能完成回路。没有一个系统是不需要通过巧合或脆弱性驱动的。在这些微观都市系统及艺术家的所有编排当中,唯一绝对的是人为操控的不确定性。

多年以来,毛利一直迷恋于隐藏在物体间的可能性,这不仅为观众带来启示,也同时反作用于她对自我及宇宙的理解。《磁风琴》(2004年/2011年)是一件足以取悦于鲁布·戈德堡的极为精妙的装置。2004年展出时,仅仅凭借一块磁铁,就可以驱动马达,经由一系列装置,最终发出声响——以听觉暗示着存在于机关背后的力量。这件装置的第二个版本,是毛利首次,也是唯一的一次回应日本大地震所造成的影响。仅仅通过放大展览空间内部的无形资源—阳光、风和观众的脚步——作品致力于揭示,力量的秩序业已超出机械的范畴,延伸到了政治领域。对于毛利本人而言,就是她在面对政治或历史现实时的无力感。作为区别于传统艺术表意的中间状态,她探寻的是物质在物理性方面的痕迹,这种似乎更加理性的角度另一方面又给她带来了某种非自然性的神秘感。

在日本东北部的灾难过去一年多以后,也许是因为该事件已使事物的自然秩序昭然若揭,毛利的系统开始转向精神领域。以手风琴和跷跷板组合而成的《去/来》(2012年)以弗洛伊德的死亡本能说为基础,试图探讨生死之间的界限。《I/0—作曲家之屋》(2014年)亮相于去年的横滨三年展,其实是献给维克多·克拉克·希耶尔的一曲挽歌,这位鲜为人知的美国音乐家于上世纪50年代移居东京,一个人终老于此。毛利只见过他一面;这件装置背后的构思是通过回收或再利用他所留下的乐器,来复活属于他的一部分记忆,否则就会随之送去垃圾填埋场。早于它完成的《鬼火》(2013年至2014年)借鉴了日本民间关于灵魂如火的传说,导电的琴弦在似有若无的风中诡异地迸发出微暗的火花,操纵着一架由已故作曲家所设计的钟琴。

在这些作品中,一个熟悉的比喻显而易见:声音充当了无形力量的发言人。然而,此处提及的力量并非经典力学体系中的力。《对话变速机》探讨的是第二热力学定律,而毛利在“3·11”地震海啸之后的作品则是对测不准定理所进行的精神探索。在此,重力和电被设定为神秘的,由超自然力量所控制。尽管以超自然的方式解释自然世界有着深厚的前科学传统,在毛利的创作中,这种演变有时与科学自身的历史相交叉。科学探究的动力往往来自于无法解释的现象。然而,结果有时同样令人难以置信,需要放手一搏。认识论的价值往往不存在于答案之中,而是内在于产生问题的系统里。

在毛利悠子的装置中,以系统(或探究)为核心并不意味着回避视觉美感。这仅仅意味着,外在的粗浅拼合并不能凌驾于内在的有机整合之上。她的创作能够在错综复杂的时空中超越个体物质的表象,直指随时随地支配万事万物的动态轨迹。艺术家个体与现成品之间的关联,大概最能恰当地诠释这种超凡性。甚至在装置诞生之初,她就已经将构成物视作足以自我运转的仿真生命。她无须上下求索,它们就自己找上门来。通过看似随意的交集——与维克多·克拉克·希耶尔,或者她在柏林遇到的尼日利亚回收商,她从后者那里得到了一台破电脑—他们把自己送到毛利的眼前。一旦抵达了她的工作空间,他们就等着被传唤到下一个目的地。

这听上去够混乱的。不过毛利悠子提醒我们:混乱,是所有系统的共性。

文:洪迈 翻译:徐丹羽