未曾遭遇的剧场

| 2015年12月22日

剧场原本作为舞台表演的空间媒介,也慢慢成为了艺术家口头表达中使用频率较高的词汇,其所指的意义也大大外延了。2010年上海双年展的主题中,策展人从对艺术家面对高速运转的艺术体制而产生创作焦虑的观察出发,借用了戏剧中“排演”一词,表达了渴望通过不断扩大范围和深度的试错,来感受超出已知认识之外的体验,进而刺激艺术创作更多可能性的愿望。

在人们对传统舞台戏剧的印象中,剧场空间内强调对已有现实的再度演绎,且时间和空间高度集中,绘画、影像、音乐、舞蹈等多个艺术形式都在这里被综合为一件整体性作品。而在戏剧自身的实验发展中,也曾放大个体和团队、创作者与观众、表演与日常行为,相互之间那种既对抗又合作的关系——在这个层面的思考和实验,一度被引申到对广义的政治关系的重新理解中。因而,布莱希特及其同时代不少戏剧工作者的思想与前卫艺术、激进政治发生了紧密的联系。在今天,戏剧也已从对表演本身的关注扩展到了对日常生活和戏剧舞台之间关系的重新理解,并且触及到了任何创作实践都要面临的展示和传播的问题,都要面临的人与人之间观看关系的问题。所以,这就不难解释,为什么艺术家会借用的“剧场”概念,将其视为一种空间媒介,继续在自己创作的工作路径上去探索。以下所论及的三位艺术家,均对自己的“剧场创作”有过深入的表述。他们又是怎么面对戏剧已有的知识,以及怎么运用视觉艺术中的工作经验?

汪建伟的艺术实践跟剧场的关系更多是由他的工作方法来决定的。借用戏剧的形式能为他工作方法的展开提供更大的空间。他曾以训练演员的一个方法来举例:他会首先不设任何的要求让演员表演动作,直到身体感到最自由、最舒展的状态,在这个时候,在场观察的其他演员有不少会称赞表演者的身体终于得到了释放。但汪建伟恰恰认为,越是身体感到自由的时候,越是最没有能力意识到自身惯性的时候,也是自身行动的可能性最被压抑的时候。所以作为一场戏剧的导演,汪建伟实践经验中更值得分享的是此种创作原则:如何在一个复杂的、合作的环境中,努力形成和保持一种互相质疑的工作关系,而不在于最终作品呈现出来后给感官带来的异样感。他所反对的是依靠已知认识进行工作的惯性,如何最大程度地利用各种系统来对自身进行质疑,成了他艺术工作所面对的。

从一开始,他的剧场创作就和戏剧创作的已有经验、问题意识没有直接关系。他用戏剧中“排演”的概念来形容和实践各种了解自身潜在惯性的方法,在这个过程中也涉及演员表演、舞美、道具等,但它们相互之间构成的关系已完全无法被经典或当前戏剧创作的已有经验所概括。所以深入观察其作品细节时可能会感到已有经验的匮乏。而这,正是他要去激发的。

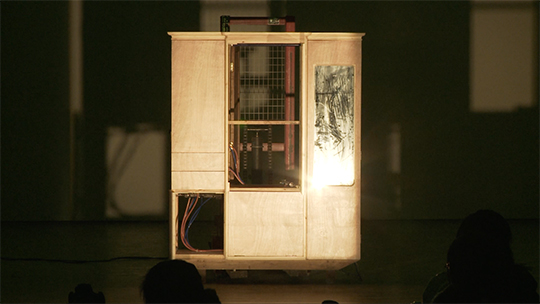

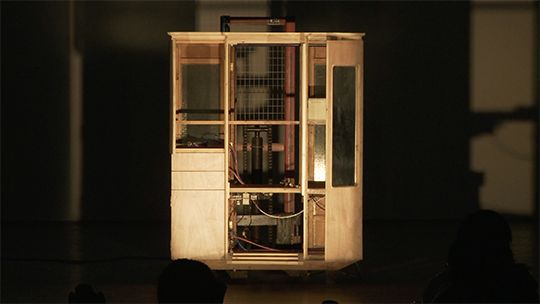

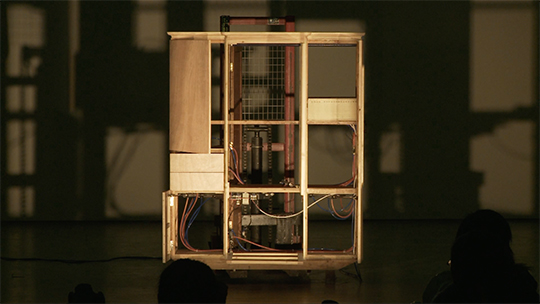

比如,在《时间·剧场·展览》里将特制的柜子高高吊起,处于聚光灯的照射下,大大小小的柜门经由控制设备不断地开合,柜门上的镜子又将聚光灯的照射反射为空间中移动着的一缕光束……柜子的这些“动作”让人联想起演员肢体语言在舞台中给人带来的视觉印象,但又与现实场景所看到的形成反差。通过这种感受上的差异对比,艺术家触碰着人们在观看作品时会调动起来的那些已知的、惯性的经验。

杨福东在创作中和剧场发生关联,是基于电影和当代艺术作品在产生环节中的体验以及对此的反思,比如电影制作的流程和观看录像艺术的“黑盒子”展厅体验。

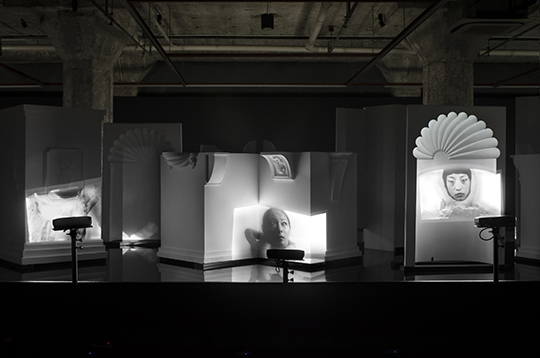

其作品《八月的二分之一》在展览现场中布置了一些类似建筑装饰的模型、涂上白色涂料的家具等,然后将“竹林七贤”系列的5部分为5频投射在这些物品上,经典的舞台戏剧模式是在搭建的模拟场景中由演员来表现故事情节,而杨福东则按照舞台搭景的构想,首先来制作装置,当影像投射上去时,装置本身既是道具又成为了舞台背景,而原本由演员在三维空间中的表演则被压缩成二维的活动影像。虽然将影像投在道具和演员身上的做法也常出现在实验戏剧中,但杨福东更多的是在针对观看影像的黑盒子展厅,从而思考如何搭建没有表演者的舞台。

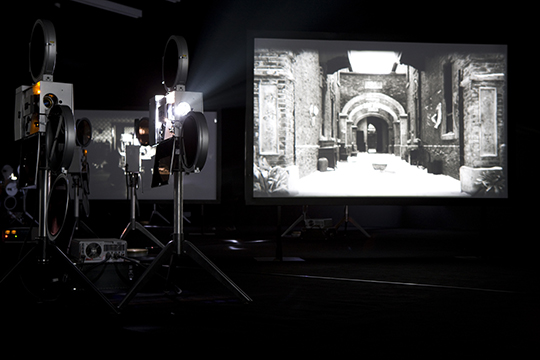

在《离信之雾》中,展厅里播放了9个拍摄失败的影像片段,艺术家还故意把昂贵的胶片放映机放在黑暗展厅的聚灯光之下,并安排放映员在观展现场操作那些胶片放映机。放映机和放映员在这种情形下显得有点像道具和演员。艺术家尝试着把观众观展的体验,模拟为身处黑暗中的戏剧舞台的体验。进一步探索体现在作品《第五夜》中,艺术家以旧上海的某个街道角落为场景,使用7台摄像机同时进行拍摄,人物穿行其间。拍摄时有意将表演的部分和表演以外的工作场景都囊括在镜头内。这样,当这7段画面以7频录像的方式投在展厅里时,观看这些画面移动的视觉感受就已经非常接近一个导演在现场预览7台监视器画面的状态了。艺术家通过对展厅观看中视觉关系的把握,试着引诱观众不知不觉地进入到作为导演的角色扮演中。在这个过程里,展厅成为了艺术家达成创作的材料,而不仅仅是一个作品发布的场所。也就是说,艺术家把戏剧中的扮演感挪用到对展厅观看经验的改造上,使观众对作品有更开放的体验。

曹斐在2005年创作的戏剧《珠三角枭雄传》,更加明显地看出当代艺术家创作戏剧的生产过程与策展工作,以及策展人所关注的话题之间,存在的紧密联系。

“三角洲实验室”是2005年以“别样——一个特殊的现代化实验空间”为题的广州三年展策展人侯瀚如,特意在展览开始前就已长期进行的交流项目,它既是三年展的策展论述被反复表述和讨论工作现场,又是作品孵化的平台。“三角洲实验室”组织了十几场研讨会,邀请了呈现大量社会研究课题的《城市中国》杂志,以及当时在香港进行创作前调研准备的艺术小组“地图署”等不同领域的实践者进行座谈——聚焦于以珠江三角洲地区为核心区域的地理位置。而在此之前,曹斐已经参与到了对广州城中村三元里的纪录片拍摄,也开始感兴趣于70年代在香港出版的纪实文学著作《珠江三角洲枭雄传》——里面记载了40年代活跃在番禺、南海、顺德一代的地方霸主是如何从流氓无赖变成乱世枭雄的野史,展现出一种地下秩序和民间叛逆的力量——“三角洲实验室” 在当时所带动起的对珠三角地区充满活力而又不失混乱的特殊现代化模式及当代艺术文化现象的持续关注和思考的氛围,在一定程度上,打开了曹斐对这一议题的整体性关注。

曹斐在准备创作戏剧《珠三角枭雄传》之前,成立了一个研究小组,其中一些成员也来自《城市中国》杂志,在珠三角地区做了全方位的大量调研搜集。面对极其庞杂的创作资源,要在表演、视觉、音乐等各个层面最大范围地调动感受体验并提高感受的强度,戏剧这种创作媒介就显得更具兼容性和可塑性。

《珠三角枭雄传》这部由若干短小单元组成的演出,将本土民间野史、遗闻轶事、互联网上传说、时下珠三角热点、亚热带民生印象等各种线索拼贴在一起,与严格意义上的戏剧相比,更接近地方性的文艺汇演或另类版的联欢晚会直播现场。不少来自珠三角以外地区的观众感到了一种不太熟悉的混杂感和野生的活力。而这种对社会失控状态以及另类秩序的剧场表述,既源自艺术家对珠三角地区的长期感受,又是在三年展的策展过程中被激发出来的。

这些艺术家只是展现了当代艺术创作者的一部分面貌,还存在着大量并没有明确把自己作品中触及剧场层面的实践称为剧场作品的例子。因为在当前,对于表演性、再演绎以及身体对时间空间的体验,包括利用对比、冲突带来张力对现场感受进行调度……这些都已成为艺术创作者普遍需要考虑的问题。正如定义行为艺术的边界在不断溶解一样,关于剧场的实践也很难再有刻意归类的必要。应该说,来自戏剧领域的剧场创作更容易成为可见可感的经验,也正因为如此,那些不容易被论述提及的,仅仅是借用了“剧场”这个概念,或者在空间运用时产生了一些剧场的特点的实践,成为了同样需要去注意的、未曾遭遇的创作地带。