水墨与新前卫

| 2016年11月17日

“达达一点都不现代,它在性质上更像

回到一种近乎佛教般的默然状态”

—特里斯坦·查拉

1922 年于德国魏玛大会

现代艺术史学家,特别是伯特·温特-玉木,经常说美国和欧洲的50年代是一个无数画家对水墨特别感兴趣的年代。(1) 这股新“东方主义”风潮源于脱离了语境却热衷于彻底颠覆旧有理论的狂热,主要是以线条和做作的姿势为兴趣中心的。这种媒介及其相关的想象可以在美国抽象表现主义艺术家——例如马克·托比、罗伯特·马瑟韦尔或者杰克逊·波洛克——的创作实践中找到;也出现在萨姆·弗朗西斯或者今井俊满等“行动艺术家”的作品里;在非常规意义上的“西方书法家”乔治·马修等人的作品中也能略见一二。更加令人惊讶的是,在较为表演化、概念化但也较为“技术化”的艺术形式里同样能找到水墨的影响。此类艺术形式出现在50年代,逐渐在60年代确立其地位,例如极简主义艺术、即兴表演等。在行为艺术、新达达、激浪或者E.A.T.那样的组合兴起的初期,更是能看到水墨的影子。

讨论美国抽象表现主义的论文里把“书法的笔触”概念化为“不可再细分的绘画单元”,并且具有表达“自身以外的空无”的力量。(2)当艺术实践的理论化基于“笔触”——而不是形式和表现性——的时候,意向的表达就成为了一种“非常规”的抽象,清空了所有各种考虑绘画构图的想法(因此与更早的抽象形式,例如构成主义、辐射主义或至上主义划清了界线)。按照伯特·温特-玉木的说法,包括威廉姆·塞兹在内的当时众多的评论家和艺术家所设想的“书法的笔触”,折射出他们对水墨在历史和理论上各种复杂实践不求甚解的吸收。他们很难分辨那些源自中国、日本以及中国西藏的水墨技法影响,把不同类型的水墨画混为一谈:这里面包括书道(起源于中国道教、佛教)、东南亚的各种传统山水画,日本水墨或者日本禅宗书法。

50年代中期纽约艺术界对水墨画技法和禅宗哲学的热情持续升温,其中也少不了两位重要人物的推波助澜:当时蒋彝和铃木大拙应邀在哥伦比亚大学任教。伦敦当代艺术学院的创始人之一英国艺术史学家赫伯特·里德把蒋彝称之为“帮助我们更好地了解了我们自己的少有的外国人之一”。美国艺术史学家阿瑟·丹托是蒋彝的密友,他介绍说,蒋彝以他的巨著《中国书法》(也称《八法南针》)而闻名于世,这本书至今仍然是英语世界的参考标准。至于日本学者铃木大拙,他把几部古代著作从梵文、中文和日文翻译成英文,集众家之大成阐解弘传禅宗思想。

这样,从1952年起,一方面围绕水墨这一媒介发展出许多实践和哲学思考,为众多亲抽象表现的画家和批评家的话语提供给养;而另一方面,部分艺术家汲取水墨的理论潜质构建起另一套艺术话语体系,对后来多个后现代流派产生深远的影响:如约翰·凯奇和具体派。著名艺术家、作曲家、“艺术导师”约翰·凯奇在哥伦比亚大学初次邂逅铃木大拙后立即成为其忠实拥趸。凯奇还对(艺术家)行为、解放的思想、抽象表现主义的材质等概念抱有浓厚的兴趣,但他的特殊之处在于,他在日本禅宗和以达达主义、包豪斯运动为例的战前的欧洲先锋派之间找到相似点。在他最后的日子里,常常回忆起南希·威尔森·罗斯的讲座《佛教与达达》对他的影响,当时他还是30年代西雅图康尼什学院的一名学生。罗斯是一位建筑师的妻子,曾经在20世纪第一个十年的末期访问过包豪斯。在她的讲座里,她强调了蒙德里安画的方块与中国绘画中“留白”的相似性。她的讲座以埃德温·罗斯柴尔德的一段话作为结尾:“生命比艺术更重要,但倘若我们能够理解生活,我们应该也能够理解艺术,这就是它最有说服力的表达……我们企盼艺术家在身体的舒适区轻挠止痒,但事实上我们更应该迫不及待地站立在他们的肩膀之上,一如天马展翅,用全新的视角去感受世界。我们意识不到的是,自己所熟悉的老旧事物也曾经是充满自发性的新事物,甚至也曾在往昔令众人哗然。这就是艺术家所代表的精神能量的力量和意义所在。”(3)

约翰·凯奇思想中的“东方”维度只能部分地在这次讲座里找到。第一,凯奇喜欢把空白或者沉默当作构图的一种方法,这种方法通过“格式塔理论”(造形心理学)和老子的《道德经》也对包豪斯产生了吸引力。在凯的作品《4’33”》(1952)里,钢琴家按照乐谱的要求打开、关上琴盖两次,不演奏任何一个音符,因此观众可以在4分33秒的时间里仔细聆听其间发出的任何声音。这就是最著名的一个例子。第二个“东方”的胜利也可以《4’33”》阐明:凯奇关注生命甚于艺术,因此他认为艺术的体验是通向更好的思考和平凡生活的跳板。以上这两点都可以在凯奇参与的许多艺术运动中看到:除了实验音乐,还有黑山学院、在美国和日本的新达达主义运动、纽约的极简艺术,以及E.A.T.。

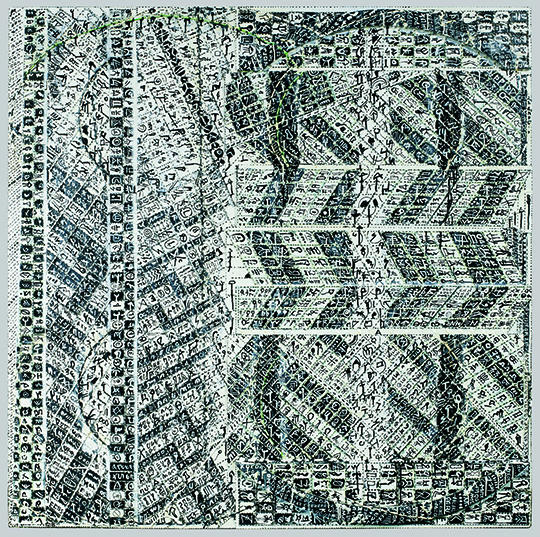

另一场稍后出现在日本的运动(兴起于1955年)也根据新的特点再次利用了书法的理论潜力,这就是具体派。具体派由吉原治良建立,它的主旨就是“做前无来者的事情”,后来获得了国际声誉。吉原治良对更加实验性、更加简约的书法形式很感兴趣,如南天榛中原的作品,但是书法本身始终占据主导地位的。南天榛中原是二十世纪初的一名禅宗和尚,他发展出了一种叫做“一笔画”的技法。即,用一道水平的笔触完成自画像。书写如何在书法线条的饱满之中成为艺术?如何对禅宗书法工具有更实验性的使用?具体派带着对这些问题的思考,完成了一系列造型行为艺术。吉原治良不断将具体派的期刊邮寄到世界各地,同时《生活》杂志也在1956年对他们做了专题报道,让西方艺术家发现、了解他们。杰克逊·波洛克和年轻的阿伦·卡普罗通过摄影,看到了村上三郎快速穿破42扇纸门撕裂纸张的艺术行为,看到了元永定正的烟圈制造机,还有在泥浆中爬来爬去的白发一雄,以及田中敦子的感官装置。法国艺术评论家米歇尔·塔皮耶试图建立“具体派”与非常规意义的绘画之间的关联,并且鼓励艺术家抛弃自己那些前辈做过的作品形式语言。之后果然如此,阿伦·卡普罗认为自己关于偶发艺术行为的做法——“具体派”在1958年之后就抛弃了——就是自己创作的灵感来源。如此看来,50年代国际艺术舞台上的水墨可以说是一种或多或少脱离了原生语境的载体,被国际上众多艺术家赋予新的概念和观念。于是,水墨就嬗变成了一种“穿墙利器”,为来自不同脉络流派的艺术家提供理论支持,让他们借助不同于传统绘画的媒介,追随直觉、思考行动和空无。(翻译:胡瑜、盛夏)

1. 伯特·温特-玉木,《战后抽象艺术的亚洲维度—书法与玄学》,展览画册《第三思维:美国艺术家思考亚洲:1860-1989》,2009年,第145页至157页

2. 威廉姆·塞兹,《抽象表现主义绘画在美国》,1955年,普林斯顿大学毕业论文

3. 凯·拉尔森,《心跳之处》,2012年,企鹅出版社。援引自1934年埃德温·罗斯柴尔德的《现代艺术的晦涩意义》