古根海姆美术馆:单手拍掌

| 2018年08月21日

海外中国当代艺术策展人时常面临着众多挑战。第三期何鸿毅家族基金会中国艺术计划与先前不同,以“单手拍掌”为主题。 本次展览更强调科技本身以及其对社会和个人主体带来的影响,与上期展览“故事新编”对于政治领域的焦距有所不同。更多的,该策展目标从一开始就十分明确,即从根本上解构西方对当代中国艺术的认知中心化,致力于消除其中的主题同质化、异国情调审美和固有分类。近年来,西方自由媒体也倾向于以类似的方式描绘中国科技的进步,大都固定在量子学的竞争、数据隐私的保护缺失,以及由AI增强的专制监控系统应用。因此,这次的展览有双重的目的:不仅展示了来自中国大陆、香港及其他地区多样的艺术实践,同时阐明了在全球化的背景下,技术对身份以及现实感知的塑形。

此次展览的主题,“单手拍掌”取自一个禅宗的哲学谜语,最初在18世纪的日本被运用。在通过询问“单只手拍手会发出什么声音”的同时,挑战普通逻辑的界限性因而获得心灵的启迪。由于此格言的解释随着历史和文化变迁而演变,目前尚不清楚展览中的艺术作品或其展览整体的结构如何对此微妙、多层次的主题作出具体或语境化的回应。 趋于中心解构的展览主题,“单手”作为一种抽象的,开放式的隐喻,无视任何固有的推理路线。

展览共分为两层占据着古根海姆博物馆中楼塔的空间。位于五楼空间的是香港艺术家黄炳的视频装置《亲,需要服务吗?》。由大型LED面板组成,风格化的动画序列如同艺术家想象中的一个任性的游乐场,探索着人口老龄化与数字经济之前日益激烈的冲突以及其所产生的苦涩幽默。在这里,黄炳尝试着将他敏锐的观察技能用于日常生活的碎片式拼凑,构造为荒诞的挂毯。主角是一个永远流口水的,且只有四根脆弱头发的退休男人。他发现自己与年轻一代越来越格格不入,并哀悼自己对儿媳妇未得回报的欲望,同时叙述了他一系列数字化的灾难,比如在色情网站上找到他之前所购买的价值非凡的家用录像,甚至在最后丢失了最后电子墓地的密码。动画的设计故意使用饱和的霓虹色与块状图像作为复古的画风,使得内容更为犀利,让这种充满代际冲突的残酷现实更能被观众接受。

如果说黄炳的作品从不寻常的角度审视了老人在技术层面的过时,那么段建宇异想天开的绘画和雕塑作品更是另辟蹊径。她将不同尺寸的大型画作散落在整个空间,有时隐约可见,有时悄然退去。《春江花月夜1》(2018)中嫦娥与她唯一的伴侣玉兔被流放到了月球。段建宇从高更充满野性的调色板中汲取灵感,用长发诱人的女性填充她虚构的景观,其中有农村才可见的花卉图案,以及那些被中国快速城市化所消灭的传统休闲时光。另一幅画描绘了舞蹈家杨丽萍的流动身姿,以孔雀舞而闻名的她上演了德勒兹和伽塔利称之为“成为动物”的过程。或者更确切地说,她越界于两个不同实体的边缘。这种模糊化的界线也呈现于一组铸青铜的拟人胡萝卜。这些懒散的胡萝卜被夹在蔬菜与人类的形态中,岌岌可危的游走于城市与乡村、神话与现实之间。

林一林的装置作品《单子》(2018)依靠着最具科技含量的资源和最迂回的方式来传递一则简单的信息。作品使用VR来模拟篮球明星林书豪运球并投掷到空中的单一体验。艺术家从戈特弗里德·莱布尼茨(Gottfried Leibniz)1714年的《单子论》中汲取灵感,该文本推测世界由称为“单子”的不可分割的实体所组成,并以预定的方式运动。这种具有动力的世界观把单子理解为非物质能量的单位,每一个都能够单独地反映了整个宇宙。VR视频的持续时间不到两分钟,但是对于想要沉浸式体验弹跳球能量的观众来说仍然过短,林书豪的身影也不断分散着观众的注意力。同样地,使用改装的无人机将球投入相邻视频中古根海姆的空圆形大厅似乎迎合了科技的炒作,而非深入探究事物相互之间的关联。

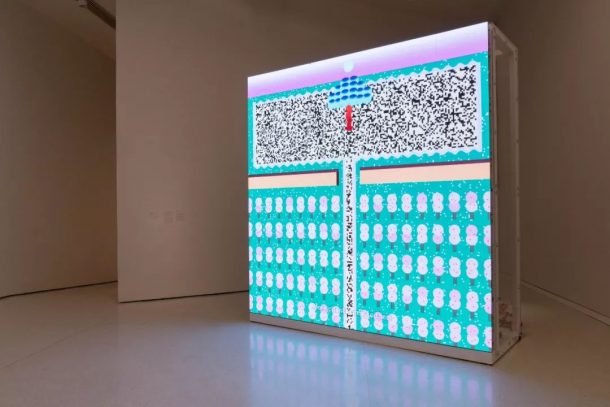

在七楼,杨嘉辉和曹斐的项目分别拥有一个独立的空间,以提供更多身临其境和具有对比性的观看体验。杨嘉辉的精确美学视觉来自《Possible Music #1(feat. NESS & Shane Aspegren)》,房间中有明亮的青绿色墙壁、郁郁葱葱的海蓝色地毯、还有从墙壁和角落突出的巨型3D打印物。黑色扬声器装饰着精美的人工花朵散落于地板上,欢快的爵士乐和不和谐的爆破之间不断交替着。这些声音实际上都经过了数字化设计,是艺术家演奏不可能的乐器的概念性结果。杨嘉辉在实验室进行研究时,对音乐考古学中重建古代音乐设备的过程很感兴趣,尤其是此领域对于精准复制真实并且忠实于历史的声音的情结。通过从根本上改变给原有软件程序中的参数,杨嘉辉模拟了不可能存在的乐器声音。军乐队旋律的加入也巧妙地将香港后殖民历史重新注入这个精心设计的虚幻空间中。

与杨嘉辉的柔和景色有所不同,曹斐的新作《亚洲一号》(2018)显得更为阴暗。观众仿佛走进了中国最大的电子商务和物流公司之一京东的仓库。装置中的各个细节充满着现实主义,从装饰着家庭照片和圣诞灯等个人饰品的三轮车到“11.11人机携手,共创奇迹”的公司横幅。正如她之前的作品,曹斐的智慧在于将更为广泛的社会批判,与一种柔和、关注社会底层的人文主义感相融合。从人类学角度出发,前者把11月11日单身日理解成一种人为创造的奇观,为京东创造了破纪录的收入;后者则将非人化的送货人员重新融入了温暖的存在感。《亚洲一号》的另一半是一部完整的电影:在一个爱情故事的幌子下,想象着工业的全面自动化。在空荡荡的工厂库房中,人类气息的显著缺席与“文革”中的形式化舞蹈并置。令人啼笑皆非的是,大跃进年代对于意志可以克服革命中任何客观障碍的意识形态,在中国现阶段对机器所抱有的绝对信仰中形成了完整的循环。

回顾整个展览,他者的生产仍然是当今政治和科技环境中的紧迫话语讨论。如果说“科技东方主义”将亚洲国家的现代化过程和对于权力的抗争描述成迟来的、殊异的,和不自然的,本展览所含带的“中华未来主义”则展示了技术发展过程中他者身份的形成、演变,和碎片化。无论是替代装配线工人的机器,作为惰性物体的单子,不可能的乐器,神话动物,还是老人面临的困境,这些边缘化者都反映了我们自己不稳定的立场和不断变化的动态。同时,“单手拍掌”不具有任何固定的中国性。策展主题的巧妙性在于它引起了视觉和听觉上的回响:人们尝试着想象一个单手拍掌的图像或声音,但是其不可能性使得观众沉浸在与沉默、混乱、意外、或材料之间共鸣的瞬间。此外,本次展览中的艺术家并非像“单手”一样独自在工作室内完成作品,他们更多的是倾听、收集和记录生活片段,与日益不定形和不透明的社会技术景观形成密切关联。

(翻译:姚越)