彭祖强: 还未命名的片刻

| 2022年03月24日

彭祖强,《保联》,2020—2021年,多频录像

全文图片致谢天线空间

在电影《革命之路》(Revolutionary Road,2008)的开头几分钟,坐在驾驶位上的弗兰克·惠勒想要伸手揽住妻子爱波·惠勒的肩膀,对她刚刚经历的失败话剧演出示以安慰。这一尚未成为实际触碰的意图随即变成压垮沮丧已极的爱波·惠勒的最后一根稻草——他们随后在国道的砾石路肩上激烈争吵起来,两人生活史中积压的欲望与不满逐渐淹注了“演出之后”这一情境的真空。但从关怀——在电影的刻画中表现为一种伴侣间的惯性——到突然迸发的无措、刻薄直至恨意之间,存在着一个无法精确定位的转折,或许它就在那次触碰意图的无限延宕当中;那个柔韧的关窍是独特而难以掌控的。

天线空间近期展出的彭祖强个人项目“还未命名的片刻”为这个关窍潜在的万千面貌提供了几张具体的画像。展览所在的画廊临时合作空间Objective位于一座竣工于1920年代的联排洋房,它在某些时刻显得格外老旧,仿佛处于一种卸除防备的状态。以超8胶片和高清录像完成的一组影像《保联》(Keep in Touch,2020—2021)分布在洋房的三层和四层,影片中细碎致密的犹疑、低徊流转的沉默穿插在松快闲谈和兀现的气场争夺之间,一档绝非均匀但仍有所维系的情感转速显然已经运行许久。

“彭祖强:还未命名的片刻”展览现场,天线空间/Objective,上海,2021年

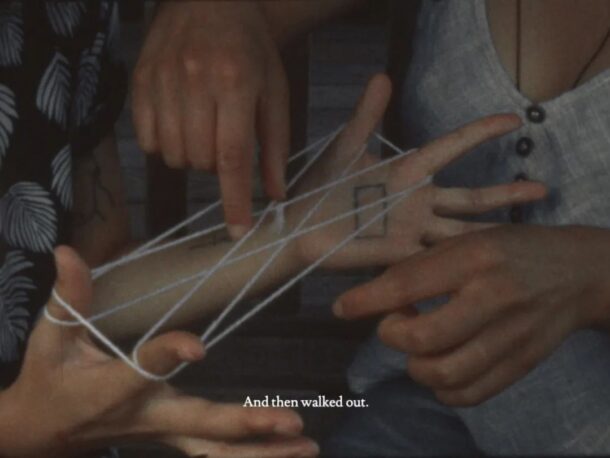

翻花绳是人们熟悉的童年游戏:数个回合之后,绷绕在手指间的线绳将不再能展现出新的图案或由于一人的失误而彻底垮泄。在三层被涂饰为紫色的房间中,电视机所播放的录像片段呈现了两人游戏的过程,而画外男声和女声传递的谈话节奏也正是对“探索玩法”和“维系游戏”之间脆弱平衡的二度推演——他们语露机锋,分别讲述自己与同为酷儿的他人的遭逢,缺席的第三者和不算顺滑的交际经验在这场轻快的谈话间显得生动非凡。伴随背景声中时断时续的钢琴练习,影像忠实地呈现着白色线绳在两人手指间的穿梭。它遮蔽和牵引两具身体的局部,在触碰的空白处敏锐地暴露着这场游戏中的迟疑、错讹、乞巧和妥协,并与谈话的许多点位相和,共同完成试探的复构——我们并不能确定交谈者即是游戏者,但翻花绳在此处成为渗析着私隐的交流的同位语。

“彭祖强:还未命名的片刻”展览现场,天线空间/Objective,上海,2021年

楼上的空间悬挂着一张双面投影幕布,分别呈现了两人互相修剪指甲的片段和一次缺失了具体情节的独白;仍然只有局部的身体,仍然是不直接面向行动的言说。在屏幕一侧,叙事散句和随笔式的诘问以字幕形式穿插在有来有往的修剪动作当中,调剂着它在主动交付和轻微暴力之间的游移。观者依然能透过胶片的颗粒感唤起对曲刃急欲进入指尖深处的想象,身体因共感而不受控的回缩继而提醒着信任与伤害之间那道常常格外脆弱的边界。而屏幕另一侧,仅有肢体入镜的叙述者对一次网络通话的残损记忆正通过其转笔的断续与滞涩,直接指向交流的悬停。

彭祖强,《保联》,2020—2021年,多频录像

翻花绳、转笔和剪指甲都可被视作一种日常闲笔,它们作为最没有悬念的行动,是私人生活常用的逗点。但在《保联》中,当察觉到各种形式的言说(交谈、独白、字幕留言)在特定群体之间变得危险或难以起效、只能遥望着它们已被稀释的对象时,这些行动就成为情感的掩体,带着向外延展和捕捉的欲念演化为主体放弃直接言说后通向“更亲密”的一次试锚。但它们也狡黠、机敏,随时预备祛除那种探求情感进路或强烈认同的意图,就像滤掉矿物质而得到一杯不导电的纯水。

如同对翻花绳套路的熟谙一般,我们太习惯使用已有定准的语言,竟使原本直白的触碰和表达屈于隐微;而延续这种触碰的困难和艰涩又被语言埋植的固有程式所挟裹,让人们不得不一再发明联结的能指——甚至当人们由于文化和身份的区隔而不能同处均质化的言说空间时,沉默也成为高强度的表达。

彭祖强,《保联》,2020—2021年,多频录像

洋房三层的另外两段录像即展现着沉默的诗意与张力:与窗外的广玉兰树相映,位于阳台的电视机播放着一位年轻女孩在林中小径涂抹清凉油的录像片段。手腕、面部穴位、颈后和脚踝,女孩神情舒缓,仿佛这样的自我触碰与她的精神世界之间正建立着某种牵引。而紧邻楼梯转角的房间中传来的汽车引擎声却像启动了一场微型战争——录像中看上去似乎是亚裔和非裔的两个男人在苍绿的树林中隔着车身寂寂站立,不时抬眼打量着对方。这是观者在几段录像中能看到的为数不多的完整面孔,细察之下似乎能见微弱的挑衅和压制在两人的神色中轮次浮现;而他们始终一言不发。《春光乍泄》珠玉在前,很难不引人揣想这种对峙的微妙语境;即便观众最终没能在限时长内看到任何明确的情绪起伏,这样的不得其所和戛然而止也指证着沉默同样可以丰满而强烈。

“彭祖强:还未命名的片刻”展览现场,天线空间/Objective,上海,2021年

如果仔细观看楼梯间顶部悬垂而下的树脂扶手,我们会发现内中隐隐印刻着“pointing back to ourselves” (再次指向我们自己)。这件注解般的小小装置表征着一切触碰所勾连的情动终将回返我身。在时有发生的微小离散中,触碰和躲闪所带来的情感虚焦诞育了一个广袤的边缘,它存在于言说的一切走向之外;这一承载敏感与不服从、连缀着静默与暧昧的小小区域,通向的是我们能求得的最熹微的自由。

彭祖强,《无题(手扶)》,2021年,树脂,透明菲林丝网印,16 x 17 x 2厘米

而我并不相信品尝过这份自由的人会不感怀于它的晞弱。当身在这些叙事片段珠联而成的小气候中,当不觉沉湎于对情境本身的细读,我们会暂时忘记那个笔直的、喜好确定的外部。诚然,这些还未命名的片刻彼此边缘相触、相互打磨,试图逼近联结之所以复杂和脆弱的确切内核;但它们也同时回避向确定情绪的再度迈进,从而取消了绝对的争执或疏远——后者却正是现实中从未退散的情感态势。从某种程度上而言,展览本身停驻于一种神态,停驻于向观者敞开试探与内溯的那扇窄门前。而在这种流连收束之处,情动的瞬时成立和自我过渡还是会返照粗糙的现实——它并没有宽容到允许我们随意栖身于对替代性交流的探索之中。因而,那些暧昧瞬间编织的世界并不能如人所愿地一直亲密和安全下去,对“此间无事发生”的频频顾惜也容易将真实的困局搅散在一派温柔混沌当中。

一个实际问题是,当自带刻度的言说仍作为绝对多数铺陈自身,我们如何解读触感及其空失,如何能够让“还未命名的”成为“不容忽视的”,以期逐渐打破度量的政治?还是说,种种充满张力的沉默,仍将是目前可见的最常用解?

任越