我们身上的“异种时间”: 由“合成生态”说起

| 2023年11月08日

派翠西亚·匹斯尼尼,《花》,2015年

图片致谢艺术家

“我们正在成为奇异的陌生人(strange strangers)。”

我们如何感知多物种的时间—生命尺度?近来席卷艺术界的“扁平本体论”(flat ontology)终于让我感到些许乏味,毫无疑问,重返本体论是政治性的,它意在重构由启蒙哲学开辟的旧人文主义所主导的知识范式。后人类主义或后人文主义显然符合当下的时代精神,致力于建构非二元主义的新本体论。一种广为人知的操作是将人类和非人类都视为平等的能动者(拉图尔;哈曼),这种观念因为其简洁性已经深入人心;而泛德勒兹主义者则习惯于形构一种庞大的、异质的多孔性集置(哈拉维;布蕾多蒂;德兰达)。这些创造新概念的工作尽管激动人心,仍对主体间权力关系的运作方式语焉不详。如何具体地理解(而非概念性地理解)物或非人类他者的能动性,依旧存在感知上的种种困难:既然理解非人类物种的行为无法摆脱人类的认知范畴,非人类对象要么难以逃脱拟人化的风险,要么掺在巨型关系网络中被磨平,要么就指向哈曼所描述的、向人类理解关闭大门的暗黑本体领域。因此,我们依然需要新的语汇在本体论的根茎上吃力地凿出新的缺口。

斯佩拉·彼得里奇,《隐形之言》,2018年

图片致谢艺术家

再访“奇异性”

奇异性(strangeness),或许可以成为我们谈及非人类中心主义美学时的关键词之一。生态思想家莫顿(Timothy Morton)将非人类实体称为“奇异的陌生人”(strange strangers),“从线粒体和病毒的DNA代码嵌入,到蓝鲸、彗星和地球的电磁场”(莫顿,2013:39)促使我们审视人类和非人类,以及自我和他人身份内部的悖论和裂痕;而克里斯蒂娃(Julia Kristeva)则意识到那些与自我不协调的陌生之物正深藏于我们的内心,陌生人的奇异性就寓于自我之中。如果采用新物质主义的视角对这个概念进行进一步调整,奇异性就是一种藏匿于主体内部的骚动,其将主体性视为一种处于持续振荡之中的不稳定状态。主体将被理解为地球物质运动的能量在时间框架中沉淀出暂时稳定的实体,自我—他者的边界及权力关系因此也变得不确定起来。

正如克里斯蒂娃所说,“不是要确定、物化外人的奇异性,只是小心触碰、轻拭而过,而不赋予其决定性的结构。”(克里斯蒂娃,1991:3)她的意思是不要急于赋予奇异性以本质性,那么,我们至少可以美学的方式去把握它。结合当代艺术实践的语境,奇异性有别于二十世纪现代主义审美体制中的“前卫”(avant-garde),尽管它们都涉及到否定性,但前卫主义依然代表着人类理性框架下的进步主义观念;而奇异性是非历史的、开放的,关乎扰动、转化而非“上升”,涉及对其他智能生命形式的体认,这包括人工智能和各种有机物、无机物。在首届北京艺术与科技双年展“合成生态”上,会“说话”的植物、被AI技术“复活”的虚拟白犀牛、仿生古菌机器、通过智能合约实现“自治”的森林系统、具有法人身份的冰川等等,展示了复杂物质能量和技术媒介对人类主体及社会系统的持续渗入与塑造,展览以地质/动物/技术为中介,将我们对政治的理解从一种以人类为中心的形式和文化结构转变为一种物质动力系统,混淆了实体之间的边界,激发并不断扩大着我们心中的奇异性。

物质的参与性政治

生态新物质主义的政治观区别于一般的环保主义(“保护”自然和将自然视为资源的观点是一体两面),而是强调复杂环境网络中物质的能动性。譬如,植物的知觉性常常被忽视,因为它们的特征不容易被叠加到人类或动物主体所表达的意识迹象上。实际上,植物能够从经验和环境刺激中进行学习;它们不仅可以与其他植物、还可以与其他生物进行互动和交流。艺术家斯佩拉·彼得里奇(Špela Petrič)根据一篇发表于《科学》杂志上的论文,模拟了一个尚未开展的人类与植物交流的实验。植物通过打开和关闭其叶片上的气孔来监测从根部吸收的水量,每片叶子上成千上万的气孔在显微镜下就像“嘴”一样开合。与听觉障碍者读取唇语的过程相似,实验中一位语言学家试图通过运用条件反射定律教会植物一些基本符号,从而完成和植物之间的有意义的交流,而这种交流本就该被视为物种间交流的一部分。人类的语言向来被认为具有排他性,而这个模拟实验这取消了人类作为符号操纵者的特殊位置,激发了一种非人类中心主义的、物质性的“参与式政治”。

而在苏珊·舒普普利(Susan Schuppli)的批判性调查实践中,“物质见证”(material witness)的概念发挥着重要作用:自然具有记录、累积信息的能动性,而不单纯是可以从中提取剩余价值的惰性资源。她通过调查北极冰架融化、石油泄漏等事件,揭示了物质媒介何以在揭示外部事件和隐含的地缘政治要素的同时,成为制约着生物进程的前个体和非人类的地球力量,“即便是微小的物质证据形式也能代表更大的政治进程”(舒普普利,2020:27-28)。在冰块的消融、断裂和移动之中,潜在的和被忽视的事件浮出了表面,物质的敏感性和奇异的活力参与了对真相的建构过程。

特瑞可·哈波亚,《群体》,2009年

北京艺术与科技双年展“合成生态”展览现场,798CUBE,北京,2023年

摄影:刘金龙

生命、死亡与熵的诗学

与熵的概念密切相关的,是能量的转移与耗散、消亡,而时间朝着熵增的方向前进。正如思想家斯唐热(Isabelle Stengers)所说,“熵因其致命性的信息,因其与负载术语的联系而继续让我们着迷:退化、热寂、时间之箭”(斯唐热,2010:214)。熵的力量在世界的表面之下不为人察觉地运作,只有在系统崩溃陷入混乱之后,人们才会明白是熵的力量破坏了它。这无疑是对自然的工程学心态的嘲讽:它将生命作为一种可以完全被控制的商品,纳米技术、合成生物学、克隆技术、地球工程、认知工程等技术将物种工程化,使生命被垄断。然而,所有系统,包括现代和当代的控制系统,都受制于熵的力量。对于因为自我保存的欲望而受挫的现代主体,我们需要开发出将生命和死亡放在一起思考的方法。

展览上有两件作品——不妨视其为生命体的小小纪念碑——带着几分诡异而非崇高的色彩,促使我们思考和其他生命形式之间共享的事实。特瑞可·哈波亚(Terike Haapoja)的《群体》透过红外线镜头展示了不同动物死后的身体消亡过程,随着热量的流失,动物的影像慢慢从屏幕上消失;在《(因为艺术就像一个生物体)……死亡总比逐渐逝去要好》中,具有无限增殖的特性的半活体癌细胞在一个封闭的控制环境中逐渐走向死亡。动物和癌细胞的死亡提醒着,我们是它们所在世界的一部分,世界的运动伴随着生命的出现与灭亡维持创造力的平衡,没有死亡,就没有新颖性。人类历史本质上也是物质能量的流动与消亡,我们被浩瀚无边的能量时间所淹没。

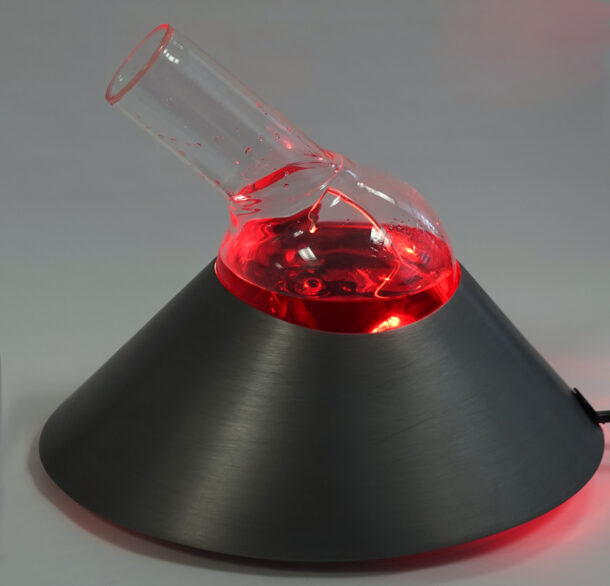

奥隆·卡茨和爱奥纳特·祖尔,《(因为艺术就像一个生物体)……死亡总比逐渐逝去要好》,2014年

图片致谢组织培养和艺术项目(奥隆·卡茨、爱奥纳特·祖尔)

访问“异种时间”

“当我们相遇时即发生了交染;当我们彼此错开时,他者即改变了我们。每个人的历史都包含着交染,纯粹性并不存在……交染多样性(Contaminated diversity)不仅是特殊的、基于历史变化的,而且互相关联。它的组织单元并非独立自足的,而是基于相遇的协作。” (罗安清,2015:27,33)

当“奇怪的陌生人”彼此相遇、纠缠,一种异种时间(xeno-temporality)诞生了。词缀xeno-有“外人”“奇怪”之意,在古希腊人那里也代表着“好客”。异种时间同时包含人类时间和非人类时间,提供了一个更加具有活力的时间框架:它不承诺进步的历史预期,相反,它从不避讳灾难。双年展中令人印象最为深刻的作品,是里米尼记录的剧场装置《双赢》,其中水母的视角和人类观察者的视角相互映射、缠绕。小剧场中,随着旁白层层递进,观众看着面前的镜子逐渐切换成圆形水母箱,直到再次与镜中的自我相对。据海洋学家声称,全球变暖致使海洋温度升高,为水母提供了更有利的繁殖环境。这意味当其他地球物种走向灭绝时,水母可能是最后的幸存者。水母这种物种的时间尺度对人类来说几乎是碾压性的,它向我们展现了一种无法触及的未来的怪怖:那里并没有人的位置,未来的幸存者却时时唤起我们内心的奇异感,将我们席卷、吞并进深邃的时间中。这是展览动线上的最后一件作品,却和入口处那件并不起眼的“气候时钟”(Climate Clock)遥相呼应:钟表上的数字还在默默变化着,提醒我们在平凡无奇的一天中离人类危机更近了——并不存在“生态危机”,只存在人类的危机。黑暗中水母的一瞥,那是时间之矢掉过头,从未来的虚空中向我们射来吗?

里米尼记录,《双赢》,2017年

图片致谢新加坡滨海湾金沙艺术科学博物馆

是时候摒弃“地球家园”这种说法了。人类并不是地球的主人,通过意识到自身的有限性和脆弱性,通过和奇异的陌生人相遇,我们终于能够将自己指认为外人。我们感受的不再是浪漫主义主体面对“如画”自然产生的优美和崇高感,而是感受时间的运动、物质的组织形式如何在我们的感性上留下戳印,这些是无法被我们的认知穷尽但能被我感知的超对象(hyper object);我们不再感受到平静,而是和宇宙令人不安的涌动同在,与构成我们的力量同在,又参与着新的构成,生命因此被包容性地理解为一套既奇异又亲密的关系性和相互依赖性。

参考文献:

[1]Kristeva, J. (1991 [1988]). Strangers to Ourselves. Trans. L. S. Roudiez. New York: Columbia University Press.,3.

[2]Morton,T.(2010).Thinking Ecology: The Mesh, the Strange Stranger, and the Beautiful Soul., Collapse Volume VI, 195–223.

[3]Morton, T. (2013). “Poisoned Ground: Art and Philosophy in the Time of Hyperobjects,” Symplokē, 21(1-2), 39.

[4]Stengers,I.(2010).Cosmopolitics. Volume I. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.

[5] Schuppli,S. (2020).Material Witness: Media, Forensics, Evidence, MIT Press: Cambridge, MA; London, 2020

[6]Tsing, A. L. (2015). The Mushroom at the End of the World. In The Mushroom at the End of the World. Princeton University Press.