余友涵:流动与具体

| 2011年03月15日

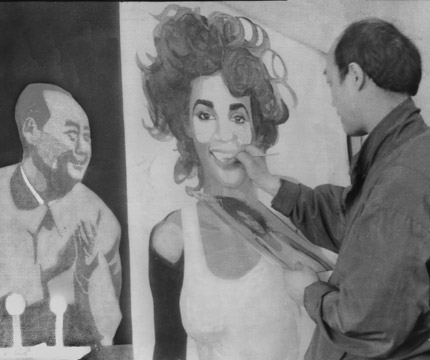

沿着香港中国会的大楼梯拾级而上,感觉简直好像上了一堂中国当代艺术速成班,主角挨个登场,而他们讲述的故事和1991年正式营业的中国会一样,才刚刚开始。在无数已经炙手可热的艺术家作品中间,在我们久已熟悉的各种波普和玩世主义姿态中间,有一幅作品以其令人难以置信的成熟和完整格外引人注目。这就是余友涵的双连画:《毛泽东和惠特尼》。画面暗示了一种声名上的对等,由此就两种不同体系的兼容度提出质疑,让人不禁联想到九十年代初,也就是作品完成的那个年代。但此处,我们看不到任何类似王广义同期代表作“大批判”系列里的那种对抗性焦虑。相反,艺术家呈现给我们的是一名鉴赏家困惑的沉思,他对外部世界的了解远远超出了主流话语所示范围。

很多人把余友涵身上这股沉着练达的气质归因于他的上海出身。如今,无论是艺术市场还是历史对话,都开始重新关注他的创作。市场方面,2010年可谓成效卓著。余友涵作品的拍卖纪录创立于2007年,当时并未突破百万大关。但在去年两季度的拍卖会上,他的两幅画作均以超过五百万的价格成交,另外还有两幅卖出了三百多万。四件作品均创作于1992-1995年间。

尽管余友涵从一开始就从未缺席过——他不仅参加了1993年的“后八九中国新艺术”展,也是同年首批出现在威尼斯双年展上的中国面孔之一——但他的作品如今再度受到重视似乎很能说明当前的一些问题。如今,那种一度被中国其他波普艺术家视为美丽新世界的商业文化好像已经变成平淡无奇的现实。而余友涵最关心的似乎始终是审美和心理,而不是政治。突然之间,《热水瓶》(1988)(在这件作品中,艺术家把一件普通的家庭用品变成整个时代状态的象征)以及《是什么让现在的家如此现代和吸引人?》(2002)(这件拼贴画与以理查德·汉密尔顿为代表的英国波普艺术形成了巧妙对话)等作品变得极其具有先见之明。

作为策展人和研究员,汉斯·尤利斯·奥布里斯特在趣味上一直偏向于那些隐藏在表面之下的东西——不可思议的新生力量或者未被完全发掘的传奇人物。因此,他会被余友涵的作品吸引也就不足为怪。2009年九月中旬,上海艺术博览会期间,两人做了一次对话。本刊现首度公开此次访谈内容。(田霏宇)

汉斯:中国的很多前卫艺术家都是90年代开始做艺术,但是你好像开始得更早,70年代就开始做艺术了?

余友涵:我现在保留有1973年的作品。1973年画的是带有表现主义特征的女孩头像,但是并不一直沿用这个风格在画,我经常会改变风格。

汉斯:你70年代就开始画表现主义的作品,但是表现主义在欧洲流行是从80年代才开始的。

余友涵:我指的是野兽派(广义的表现主义的一部分)。这个可以归结到我的一个邻居,尽管他不是我的老师,但是我看到过他的作品,以及墙上挂的一些画,如果从这个意义上来说,他也应该是我的老师,虽然他从来没有通过语言来指导过我(但他儿子是我的好朋友)。

汉斯:有一个很奇怪的现象是,80年代之后有很多艺术家出现,但是却很难找到80年代以前的艺术家。

余友涵:现代艺术在毛泽东时代是不被允许的,但上海还有林风眠、刘海粟、吴大羽等人,他们30年代就出现了。

汉斯:你认识他们吗?你看过他们的作品吗?

余友涵:我不认识他们,他们作品的原作也很少看到。但是我的这个邻居老先生是他们的朋友,这个老先生在1955年还是1956年就被关起来了。他被放出来的时候已经很晚了。他现在已经去世了。儿子还在,作品也在,但是他的作品很少拿出来给别人看。但是我认为他的作品很好,非常好。

汉斯:那么你喜欢他的作品哪一点呢?

余友涵:非常自由,笔触大,格调很高,有大家风度。其中风景居多,人物比较少。

汉斯:当时很难在中国找到抽象作品?

余友涵:这个时候是不多,但是我已经看到过,而且我觉得我可以试试看这种画风。上海的画家吴大羽就在展览会上看到过两三幅,有一幅名字叫做《公园的早晨》,我还记得。还有一位是我们工艺美院的老师,比我年长8岁,现在住在澳门,名叫缪鹏飞,我有一次在他家也看到过一张抽象画。

汉斯:西方在二三十年代有抽象运动,但是中国好像没有?

余友涵:是的,我知道蒙德里安、康定斯基等人,都是在书上看到的。

汉斯:你是从什么地方发现你自己的抽象艺术的?

余友涵:为了使我的画现代化,我尝试了各种抽象风格,大概耗时四五年,最后才决定停在类似这样的风格上面(指“圆”系列)。

汉斯:你的创作风格的改变是因为你从不同的角度看东西,还是因为你的人改变了?

余友涵:人没有改变,外面改变了,国家改变了,本来“文革”时期,政治空气是不一样的,有各种政治运动。

汉斯:毛泽东应该不会喜欢抽象艺术,抽象艺术在当时是不是不受到欢迎?

余友涵:抽象艺术曾被认为是背向时代而行的,但是这个时候毛泽东已经去世了。我抽象艺术大概从1980年到1988年,搞了八九年。到这个时候国家形势又变了,改革开放的时候出现了很多情况,通货膨胀物价飞涨啊,官员的腐败贪污啊,当时很多年轻人希望国家能够更加进步。当时我买到了一本波普的小册子,我就觉得这个好,这种风格能够让我的画比较符合这个变动的时代。

汉斯:其实抽象艺术也是社会的缩影和模型,蒙德里安也一直在考虑理想中的社会是怎么样的。

余友涵:我的作品“圆”系列,不光是表现社会,也包括自然,包括人的思维,全部在里面了。例如,你现在采访我,过一会开始考虑别的问题,再过一会儿又来采访我了,人的思想是不断地在变的……

汉斯:你画了多少幅这样的作品?

余友涵:大概有20多件吧,是一个系列。精神上最重要的动因是老子的《道德经》,我以前没有看过他的著作,到80年代才开始读,老子在书里面的基本观点俘虏了我,我希望我的创作也和老子的观点一样,世界永远是活的,是不断变来变去的。如果精神上我有一个老师,那可能就是老子。

汉斯:1988年你经历了一个改变,就是从抽象到波普,从流动的东西到具体的主题,你为什么会有这样的改变?

余友涵:改变呢,有两三方面的原因,第一,抽象的东西我已经画了,假设我一直画抽象画到今天,我也会逐步改变它的面貌。我是一个喜欢改变的人,比如刚才的那个圆,如果今天我画了一个黑色的,那么下一次画的时候我就会把它画成白的,白的画完之后可能又会画一个黑的。我不像一个科学家,会把一件事物一直的研究下去,研究20年甚至50年,直到把它研究透。我对于艺术,不是要把它做透,而是当“心灵的花”出现了,开放了,我就会很开心,然后再接受社会上别的刺激,我会改变自己来应付它。这对我而言是很自然的过程。

汉斯:哪一件作品是你的转折性作品?

余友涵:是一把椅子,我在上面画了很多抽象的小圆点。还有一件就是安格尔的《大宫女》,我把画面中的花都改掉了,宫女的身上也有这样的笔触。还有就是四个人民币那件作品,这些都是1988年的作品。

汉斯:我昨天去比利安娜的展览(指“上海滩1979-2009”),看到他们把你抽象的作品和波普的作品放在一起,一点都不混乱,而且非常好看,丝毫没有矛盾,你的房间是整个展览的焦点所在。还有就是你的波普作品经常有中西方两种因素在其中,你是否可以谈一下?

余友涵:我的有关毛主席的作品是引进了一些中西方的对比,我们所在的世界,主要就是这两大势力。当我要表现这个世界的时候,我就会把这两个符号放在一起,当然是一些政治方面的东西。

汉斯:这些照片对你而言是不是很重要?

余友涵:是的,当我在做《啊!我们》这个作品时,我就收集了很多这样的小照片,有小姑娘的,有美女的图片。当时我们国家出了两本书,一本是毛主席逝世的时候出的一本他的照片集,还有一本是一本旧的《民族画报》,在地摊上花了五块钱买的,是毛主席逝世以后的专刊,里面大部分也是毛主席像,我主要用的就是这两本的照片。那时候我刚刚开始画毛泽东,一天,我发现了一张漂亮的惠特尼·休斯敦照片,就想如果再画一个毛泽东在旁边,应该会蛮有意思的,然后就找找找,正好找到一张他拍手的照片,就是这样了。

汉斯:西方波普已经有很长的历史了,那么中国的波普作品跟西方是什么关系?中国还有哪些波普艺术家?

余友涵:美国的波普画了人民的日常生活用品,画了大明星,但是我们中国的政治生活特别丰富,或者说能量特别足,政治刺激了我们。当我们发现波普艺术这条路可以走,而且走起来又非常自然,就“哗”的一下都走出去了。我六岁的时候中国就解放了,到三十多岁毛泽东才去世,所以我基本上生活在他的时期,那个时期特别多的运动,不停的政治运动。所以我想把我年轻时代的情况表现一下,那么我就不得不画他,因为他是这个时代的中心。画毛泽东,其实也是在画我生活的那个时代。

汉斯:中国还有好几个波普艺术家,比如王广义,你跟他们的关系是怎样的?

余友涵:基本上没有关系。我在这里,他在那里,我没有看到他,他也没有看到我。我唯一联系比较多的就是王子卫,他也是我的学生,我第一个毛泽东像就是从王子卫那里受到启发的。王子卫现在在西方有三个签约的画廊。他的画基本上是利希滕斯坦风格的。我的画就有点像夏加尔,夏加尔画过他年轻时候在俄罗斯的情况。我跟他有一些是一样的,我画毛泽东,就是在画我年轻时的回忆,只是我跟他的风格不一样。

汉斯:中国现在变得很城市化,包括很多乡村都城市化了,你是否也画过乡村的风景?

余友涵:不是很经常画,我在2000年以后画了一些,就是《沂蒙山》系列。在城市大规模造楼的时候,我心里并不是很高兴的,我的心情就像一张画里小姑娘的眼神,不知道怎么办。造这么多高楼,我叫高楼“空壳子”。这张画就是表达我对“空壳子”的不满心情。在这样的情况下,我去了山东一个最贫穷的地方,大概是2002年。

汉斯:你是带着学生去沂蒙山写生,在那儿拍了很多照片回来,因此开始了你的沂蒙山系列,是吗?

余友涵:我并没有带学生去,但是名义上是为了以后带学生去,我们才先行去考察。

汉斯:为什么你要画这些风景?

余友涵:这些风景其实就是石头和烂泥。在被空壳子包围的情况下,你看到泥土看到不太高的石头,看到老的山,不是那些新的坚硬的山,比如珠穆朗玛,而是像鹅卵石一样的山,只有一二百米高。我觉得这样的山和我很贴近。如果是珠穆朗玛我根本爬不上去,但这样的山里面会有田地,可以种一些土豆山芋的,还有一两个女孩扛着锄头走过,还有老妈妈做一些事儿,她们对人总是亲切和诚恳。这样的生活就像是早期人类还没有被异化,心灵保持纯洁时过的生活,我感觉很亲切。