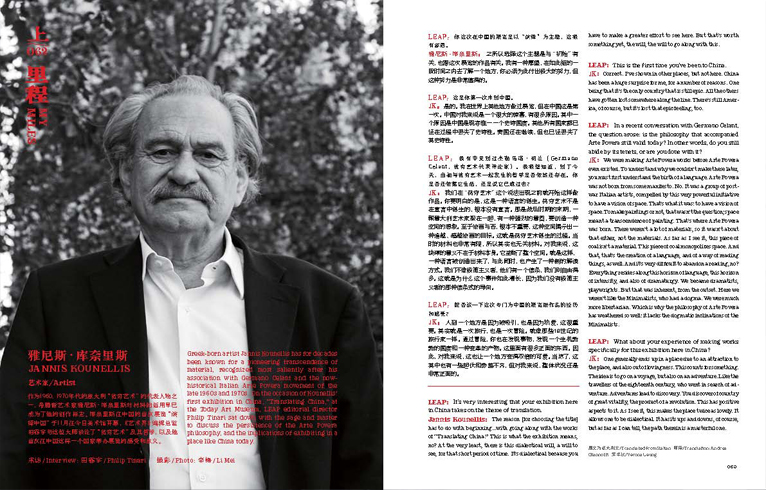

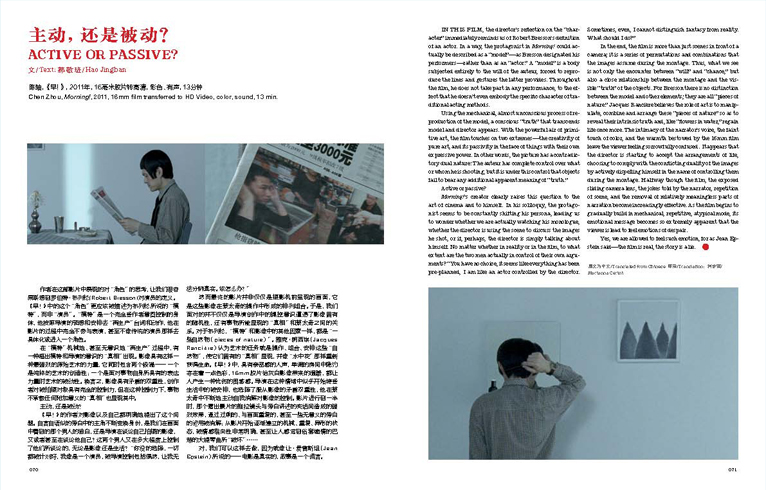

关于抽象问题的争论,自从上世纪八十年代初在《美术》杂志爆发以来,就是中国当代艺术的关键问题之一,亦即非直接再现的表现方式的艺术史地位问题。在《艺术界》2011年的最后一期的封面专题中,我们将视线投向几被遗忘的“竹幕”,讨论了何为“第三抽象”,在艺术市场造就的语境中对抽象这一概念的认识发生了怎样的变化;除了肯定早期上海抽象画家的价值,也审视了年轻一代的抽象画家,对他们来说,抽象的表面其实来自异常具体的形式和社会探索过程。中版的其他专题还涉及到对文化宝藏跨国界收藏的思考,论述了林天苗新作“一样”中的逻辑,对吴山专和英格近期创作进行了分析和总结,最后的一篇批判性文章则质疑了近一段时间无数次被提及的“小运动”的研究方法。而在上版,读者们可以看到对“贫穷艺术大师”雅尼斯库奈里斯的访谈,艺术家毛同强运用不通文字间的“翻译”创作的装置作品,柏林“贝哈尼亚艺术中心”丰富历史的回顾,以及两位年轻艺术家对彼此录像作品的评论。

2011年12月号

期刊

2010年12月号

2010年10月号

2010年8月号

2010年6月号

2010年4月号

2010年2月号

LEAP 2024 秋冬刊《劳动时间》

LEAP 2024 春夏刊《玩乐时间》

LEAP 2023 秋冬刊《乌托邦巡航》

LEAP 2023 春夏刊《平滑表面》

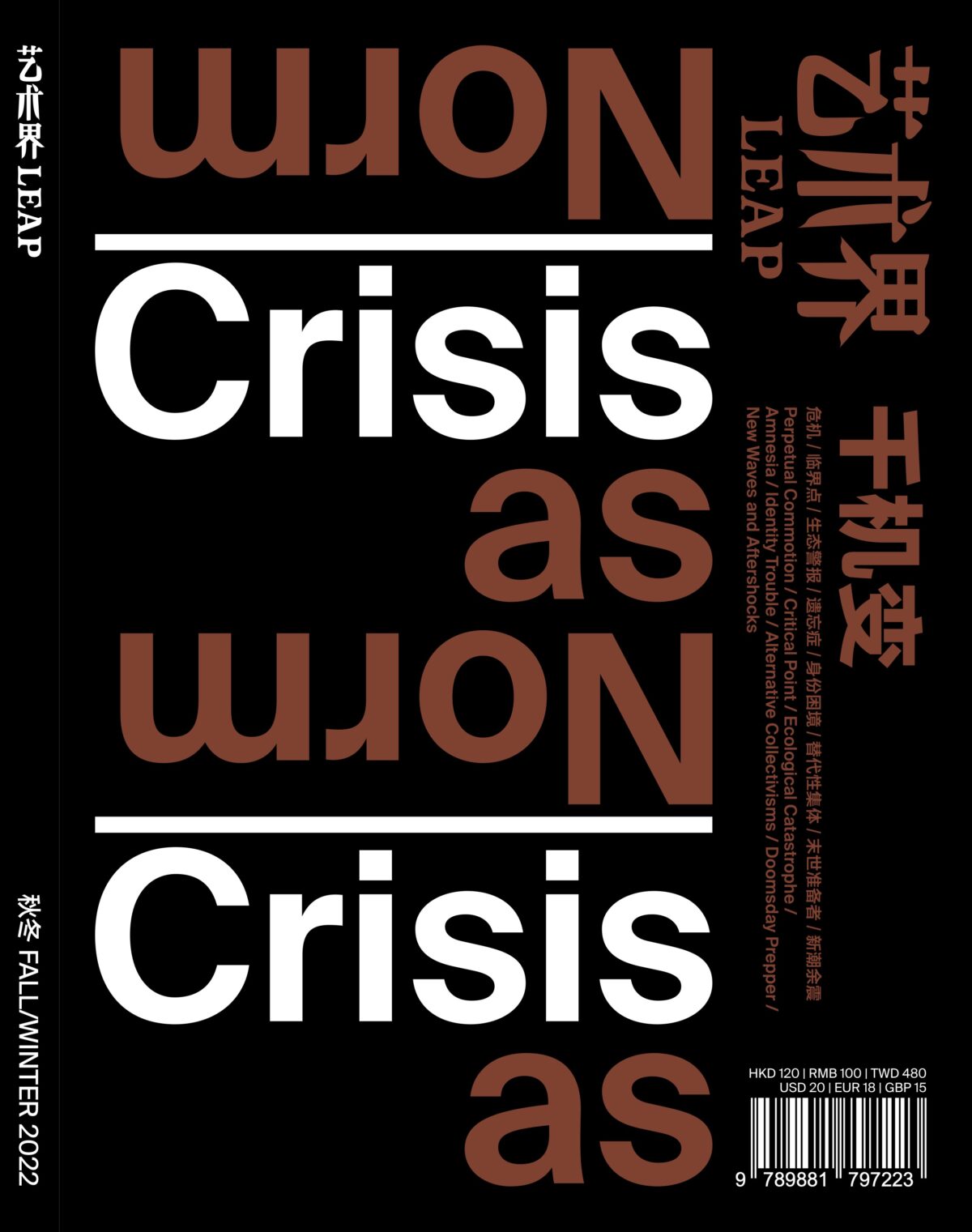

LEAP 2022 秋冬刊《千机变》

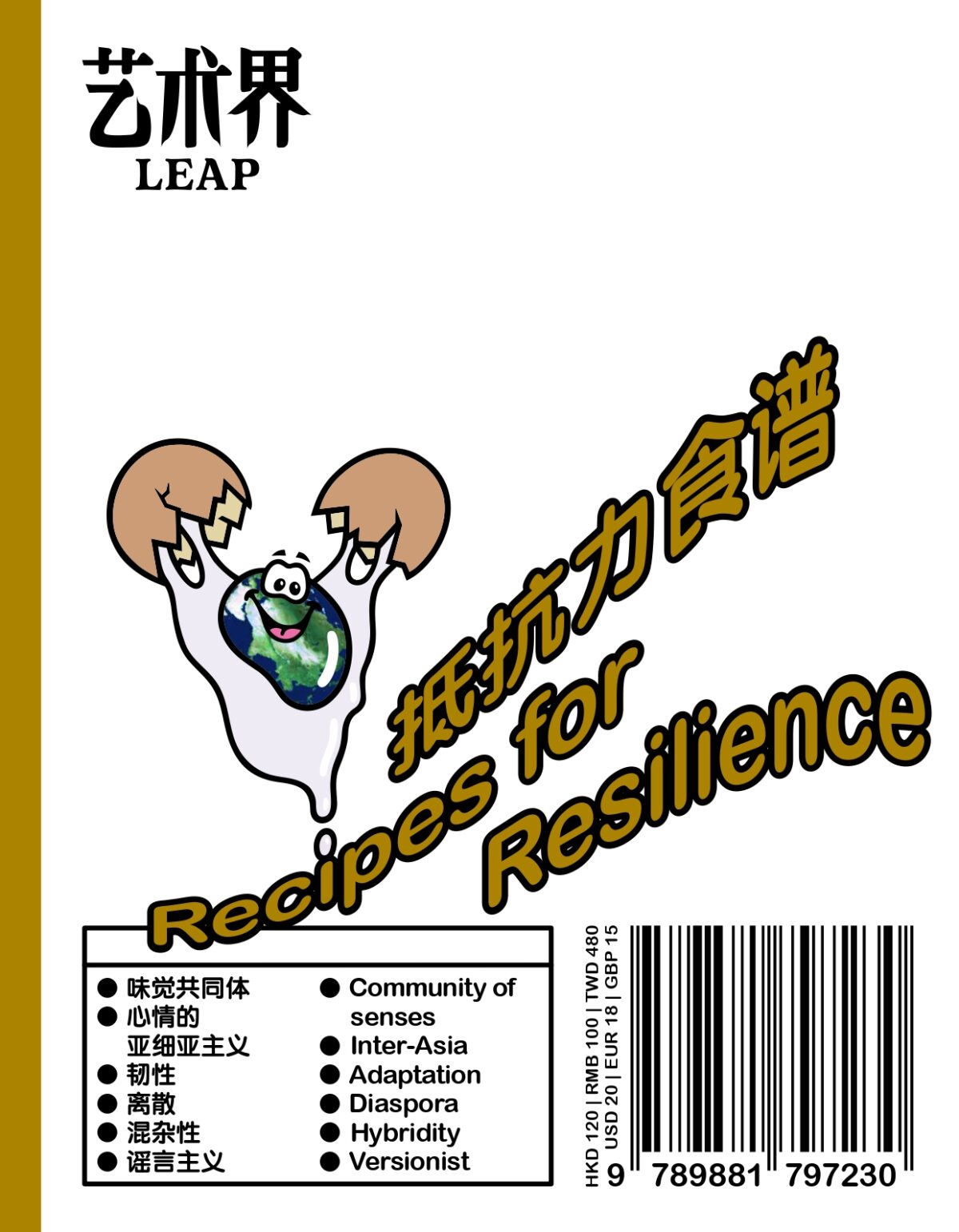

LEAP 2022 春夏刊 《抵抗力食谱》

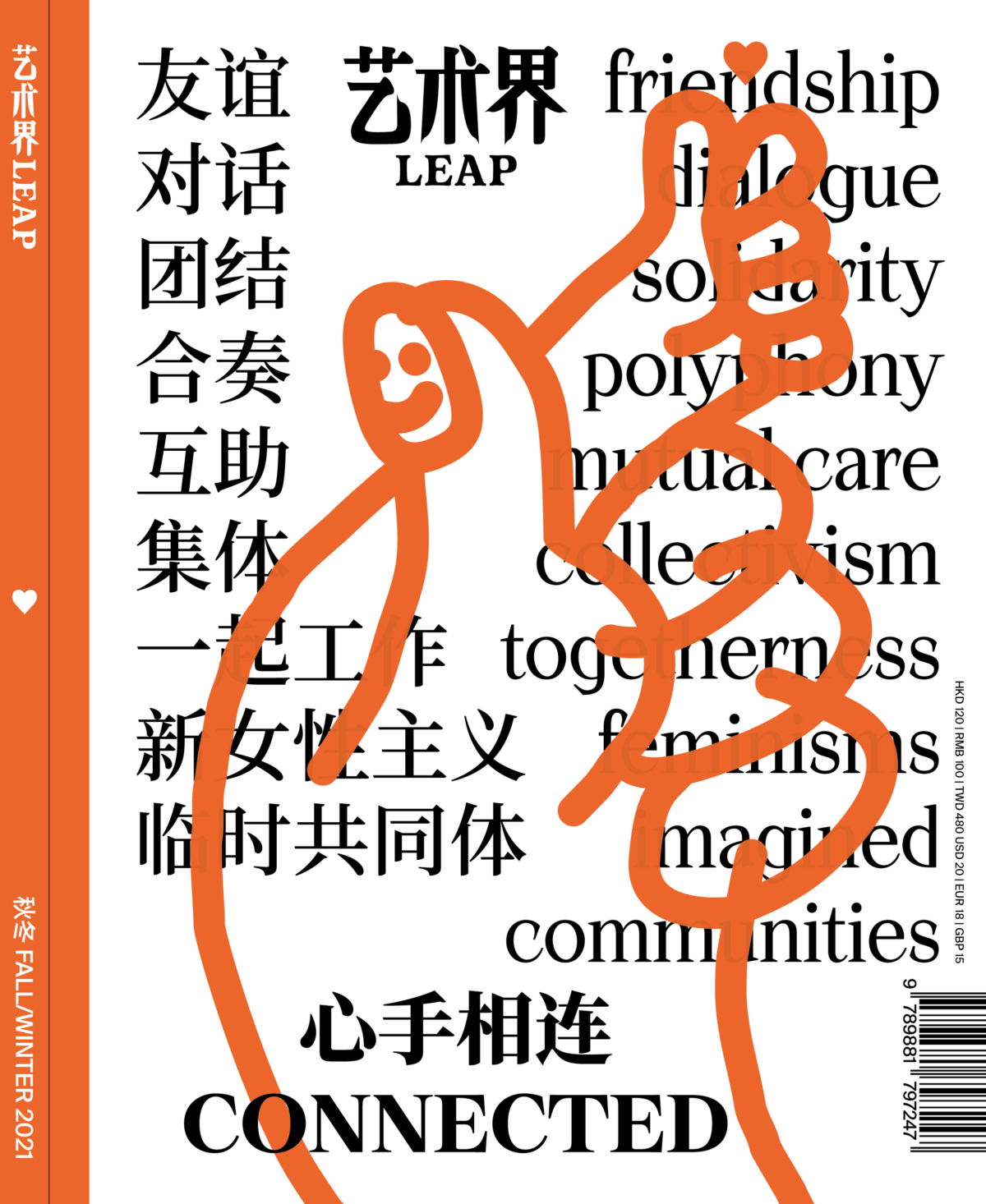

LEAP 2021 秋冬刊 《心手相连》

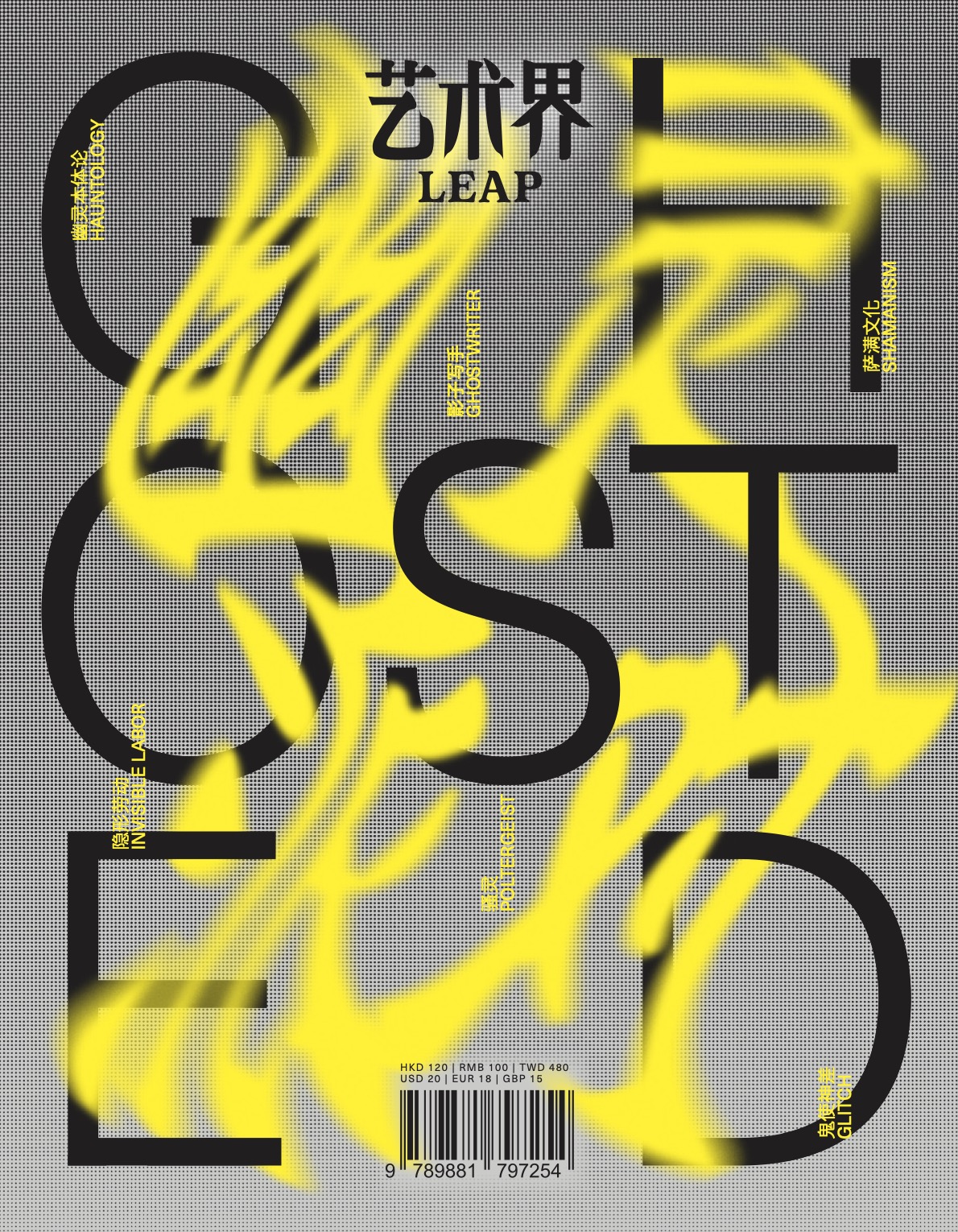

LEAP 2021 春夏刊《幽灵派对》

LEAP 2020 秋冬刊《气泡世界》

LEAP 2020 春夏刊《在希望的田野上》

LEAP 2019 秋冬刊《新艺术的冲击》

LEAP 2019 艺术界的春秋:二〇一〇年以来的中国当代艺术

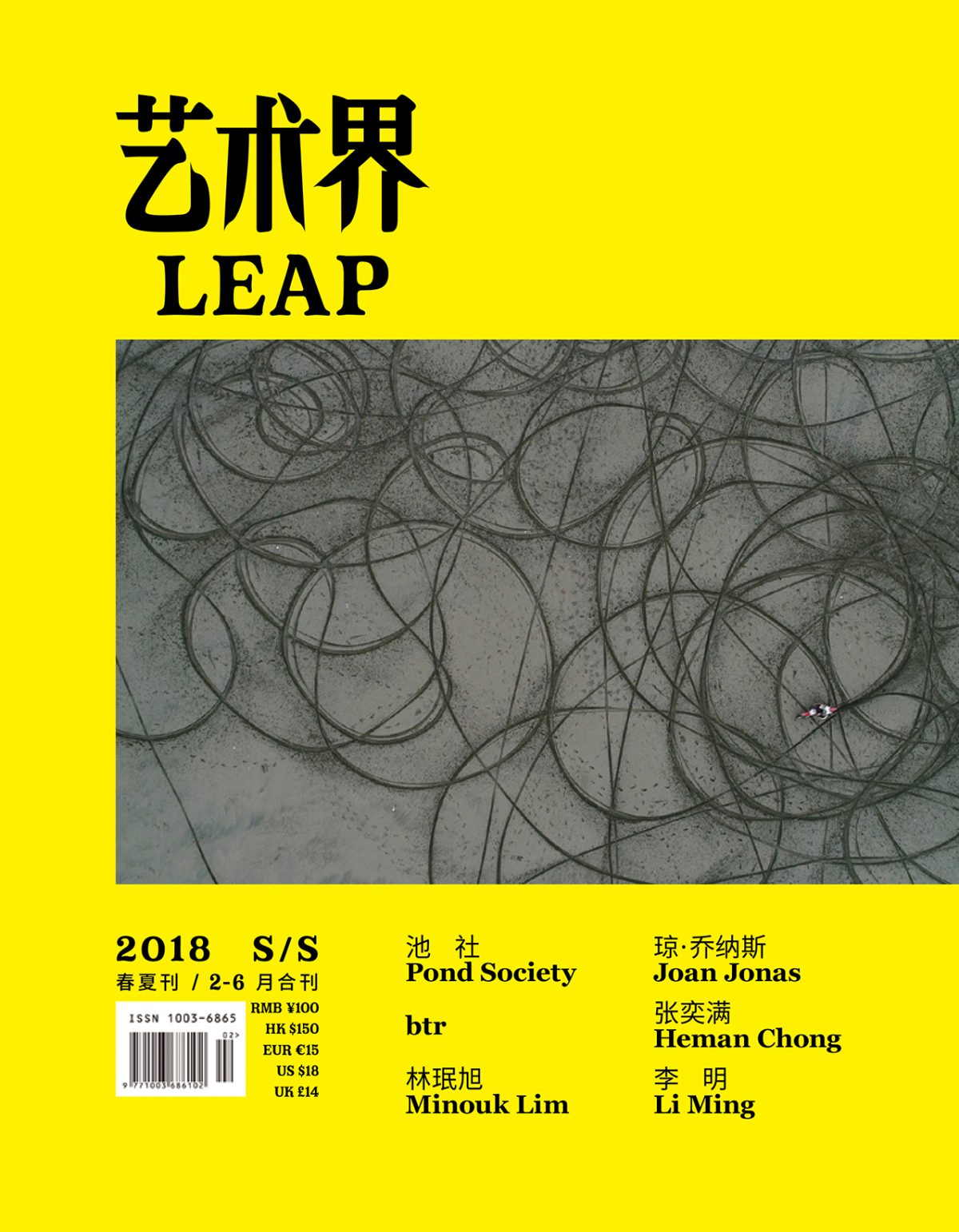

《艺术界》2018年春夏刊

LEAP 2017年秋冬刊

2017年2月号

2016年12月号

2016年10月号

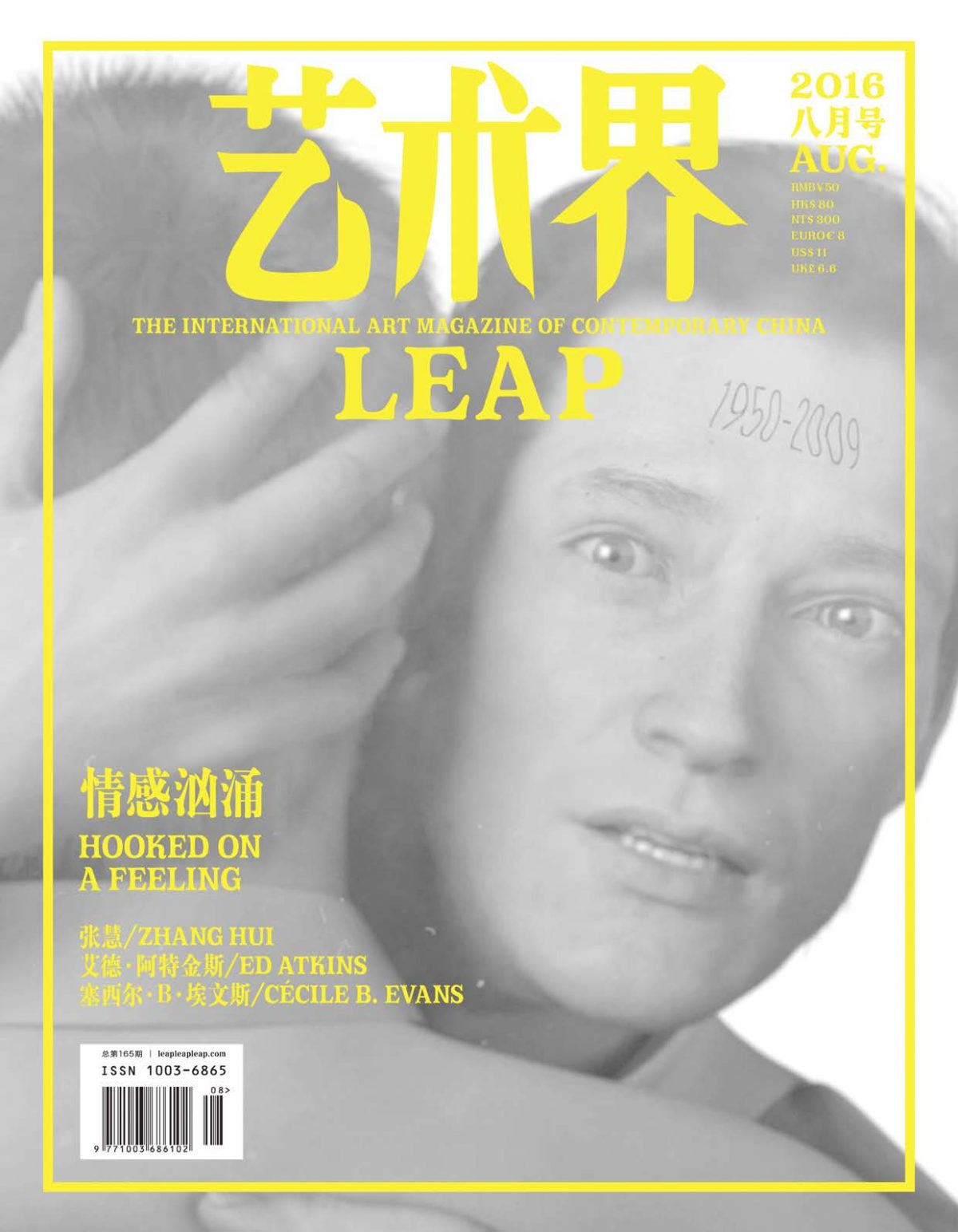

2016年8月号

2016年6月号

2016年4月号

2016年2月号

2015年12月号

2015年10月号

2015年8月号

2015年6月号

2015年4月号

2015年2月号

2014年12月号

2014年10月号

2014年8月号

2014年6月号

2014年4月号

2014年2月号

2013年12月号

2013年10月号

2013年8月号

2013年6月号

2013年4月号

2013年2月号

2012年12月号

2012年10月号

2012年8月号

2012年6月号

2012年4月号

2012年2月号

2011年12月号

2011年10月号

2011年8月号

2011年6月号

2011年4月号

2011年2月号

2010年12月号

2010年10月号

2010年8月号

2010年6月号

2010年4月号

2010年2月号

LEAP 2024 秋冬刊《劳动时间》

LEAP 2024 春夏刊《玩乐时间》

LEAP 2023 秋冬刊《乌托邦巡航》

LEAP 2023 春夏刊《平滑表面》

LEAP 2022 秋冬刊《千机变》

LEAP 2022 春夏刊 《抵抗力食谱》